Колыма и Магадан прочно ассоциируются у нас с репрессиями и лагерями. Однако за яркими зловещими скрывается сложная и насыщенная болью конкретных людей история. Как и почему Колыма стала синонимом сталинских лагерей? Кто строил Магадан и искал золото в его окрестностях? И чем жил этот край после того, как лагеря оказались закрыты? На эти и другие вопросы отвечает историк, докторант Новой Сорбонны (Франция) и исследователь ГУЛАГа Владислав Стаф.

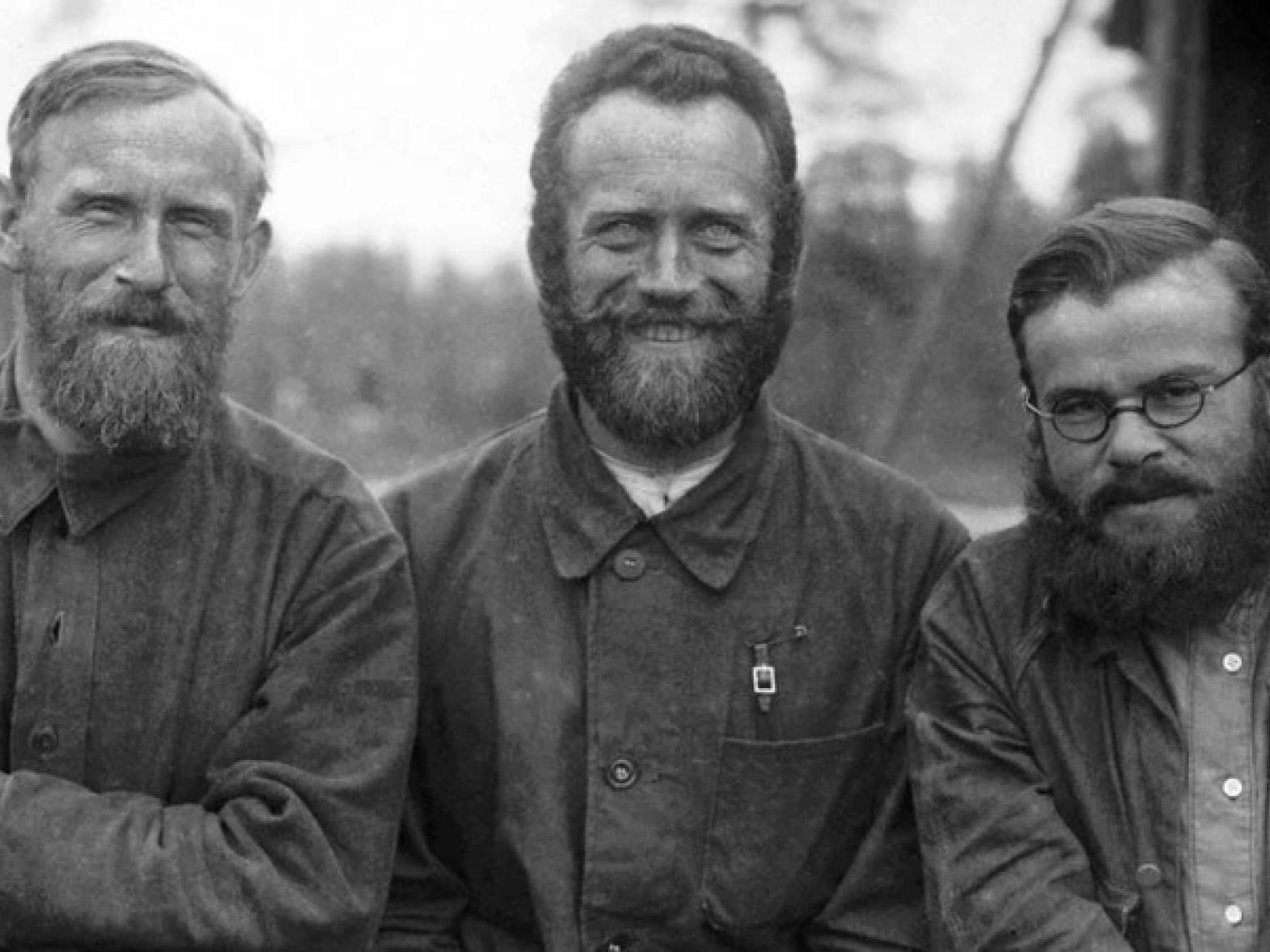

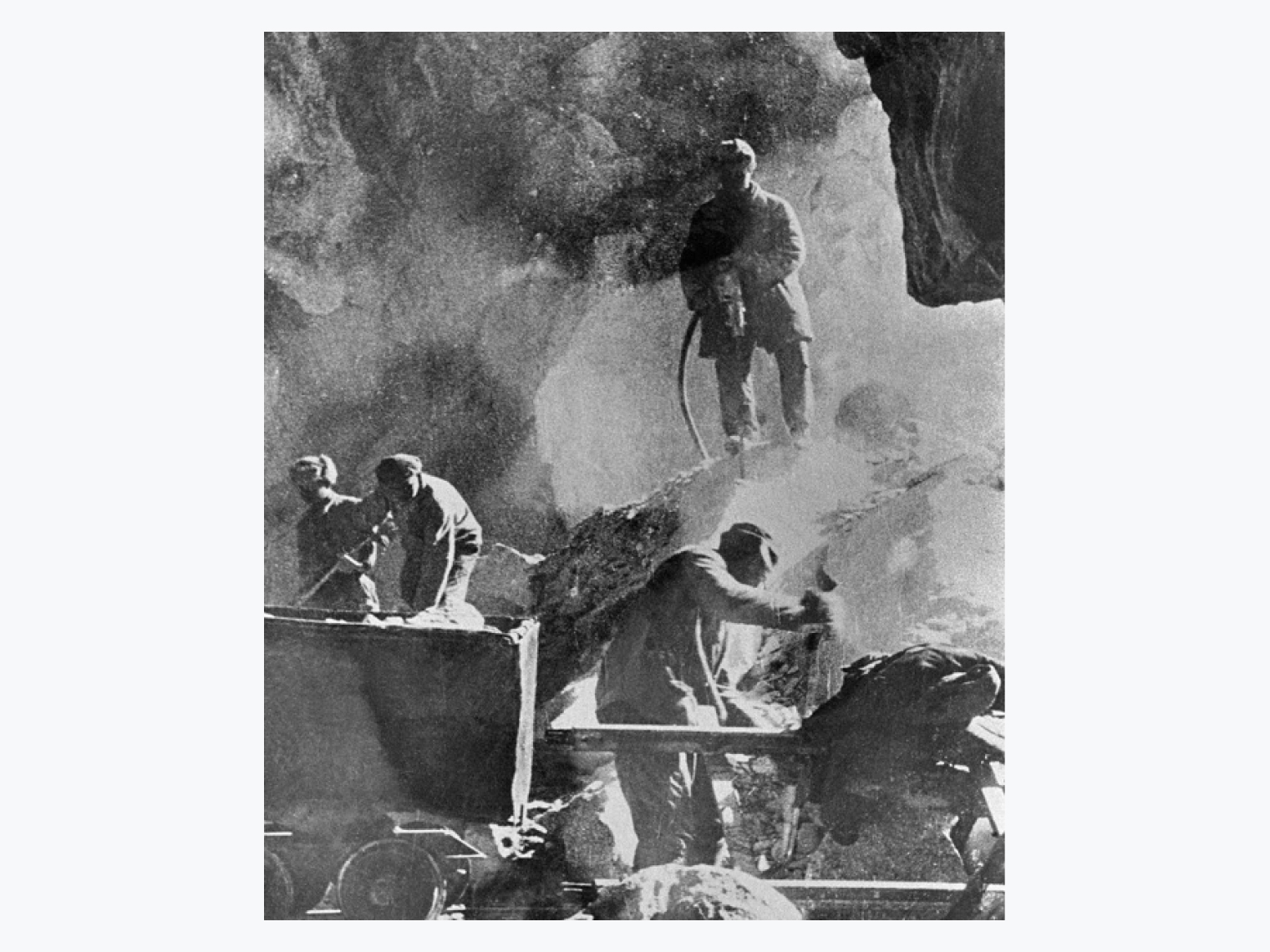

© Коллекция Томаша Кизны (Tomasz Kizny) / gulag.info.pl

Колымское золото

4 июля 1928 года к Ольскому берегу Охотского моря причалил пароход «Дайбоши-Мару», на котором находилось чуть больше двадцати геологов во главе с Юрием Билибиным. Так началась Первая Колымская экспедиция Геологического комитета*, которая в скором времени изменила всю историю Колымского края.

Слухи о несметных запасах рассыпного золота на реке Колыме ходили с XIX века. Первый колымский золотоискатель Юрий Розенфельд ещё в 1908 году утверждал, что обнаружил его в тех краях, однако не смог найти денег на дальнейшие исследования. Гигантские расстояния, разреженная заселенность этих мест**, отсутствие дорог и подробных карт — все это тормозило финансирование геологических экспедиций, а утверждать, что Колыма и правда так богата полезными ископаемыми, можно было с большой осторожностью. Только через 20 лет после заявления Розенфельда была снаряжена первая исследовательская экспедиция. Геологи должны были проверить, действительно ли в низовьях Колымы есть золото, и оценить его промышленное значение.

Спустя год промышленное золото было найдено — экспедиция Билибина достигла своей цели, несмотря на сложные климатические условия, с которыми пришлось столкнуться участникам. Вторая Колымская экспедиция во главе с Валентином Цареградским состоялась в 1930 году и подтвердила наличие его запасов в районе Верхней Колымы. Дело оставалось за «малым» — организовать промышленную добычу благородного металла.

Геологический комитет

Геологический комитет появился еще до революции и занимался централизованным изучением и описанием геологического строения территорий Российской империи, а затем и Советского союза. В советское время Геолком также курировал главные геологические экспедиции и работы в стране.

Коренное население Колымы

До начала промышленной колонизации в низовьях Колымы и около побережья Охотского моря жили эвены. Единственное русское село Тауйск, основанное как крепость еще в XVII веке, находилось в сотне километров от современного Магадана.

Комбинат особого типа

Во время первой пятилетки (1928–1932) Советский союз крайне нуждался в золоте: оборудование, необходимое для индустриализации страны, закупалось в Германии и США и оплачивалось золотыми слитками. Для пополнения запасов драгоценного металла в СССР одновременно были созданы две совершенно разные организации. В европейской части Союза в 1930 году был открыт Торгсин, который занимался обслуживанием иностранных и советских граждан, обладавших «валютными ценностями» (золото, серебро, драгоценные камни, иностранная валюта). В обмен на золотые семейные украшения или дореволюционные монеты люди приобретали муку и сахар, в столичных магазинах — также деликатесы.

На Дальнем Востоке в 1931 году возникла совсем иная организация — промышленный трест* «Дальстрой».

В кратчайшие сроки он должен был добыть максимальное количество золота, а параллельно заниматься разведкой и добычей иных полезных ископаемых и освоением ранее необжитых территорий Северо-Востока СССР.

Если в начале 1930-х годов администрацию «Дальстроя» интересовало прежде всего золото, то довольно скоро трест стал не менее интенсивно добывать олово, вольфрам, кобальт, а после Второй мировой войны — и уран.

«Дальстрой» стал самым крупным трестом в СССР. Вплоть до середины 1950-х годов он продолжал расширяться. Ко времени своей ликвидации в 1957 году его территории составляли до трех миллионов квадратных километров, куда входили восточная часть современной Якутии, Магаданская область, Чукотка, а также части Хабаровского края и Камчатки.

«Дальстрой», по выражению Сталина, был «комбинатом особого типа» — огромным предприятием, занятым бесперебойной добычей полезных ископаемых. Разумеется, этот трест был далеко не единственным в стране: такие объединения стали массово возникать с первой половины 1920-х годов.

Однако необъятные территории «Дальстроя», беспрецедентно высокий уставной капитал, полная автономия от всех советских организаций, а также огромные властные полномочия руководства делают его поистине уникальным явлением в истории СССР — нередко «Дальстрой» называют «государством в государстве».

Промышленный трест

Тресты, то есть объединения нескольких промышленных предприятий, стали появляться на территории СССР во время Новой экономической политики (1921–1928). К концу первой пятилетки (1932) они находились под контролем государства, однако обладали определенной степенью экономической свободы.

«Остров Колыма»

Как же функционировало это «государство»? Существует расхожее мнение, будто на Колыме трудились лишь заключенные. На самом деле это не совсем так. Были и вольнонаемные работники, с которыми заключали договоры, обычно на 2–3 года. Из-за сурового климата и изоляции региона многие вольнонаемные старались по окончании контракта скорее покинуть Колыму.

Желающих ехать работать на приисках Верхней Колымы на благо индустриализации было недостаточно. Проблему нехватки рабочих рук для строительства порта, поселков, дорог, мостов и собственно разработки месторождений решили уже в 1932 году: в подчинении «Дальстроя» появился Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ), более известный как Севвостлаг.

С появления Севвостлага отсчитывает свое начало история лагерной Колымы, от «славы» которой Магаданская область не может отделаться и по сей день.

Заключенные и вольнонаемные на Колыме сталкивались с похожими проблемами. Изначально их везли на поездах до Владивостока, а дальше на баржах и кораблях переправляли в бухту Нагаево, где в середине 1930-х годов будет построен город Магадан. Плавание занимало около семи суток. Сухопутного пути в то время не существовало, поэтому Колыма воспринималась как земля, отделенная морем от «материка». Позднее помимо Владивостока для переправки заключенных стали использовать порт Ванино, который благодаря песне «Я помню тот Ванинский порт..» надолго стал ассоциироваться с лагерями, хотя он и находится в Хабаровском крае — очень далеко от Колымы.

Даже для многих сотрудников НКВД отправка на Колыму воспринималась как ссылка, тем более что в первые годы существования треста всем в равной степени приходилось сталкиваться с сильнейшими морозами и проблемами с поставками продовольствия. Участь заключенных была особенно тяжелой: известны случаи, когда, чтобы хоть как-то спастись от холода, они засовывали под лагерный ватник консервную банку с тлеющим в ней углем. Несмотря на риск сгореть, это хоть как-то помогало пережить колымские морозы, которые нередко достигали –60 градусов. Климатические условия, трудности со снабжением, отсутствие нормального жилья и другие проблемы лагерной повседневности приводили к очень высокой смертности заключенных (и даже сотрудников Севвостлага). В итоге от холода, болезней, голода и расстрелов погибло около 126 тысяч человек — при том, что с 1931 по 1957 годы на территорию «Дальстроя» всего прибыло 880 тысяч человек.

Примерно каждый седьмой не пережил Колыму — это самый высокий показатель смертности среди всех сталинских лагерей.

Именно руками заключенных будет происходить освоение необжитых территорий Северо-Востока СССР. За время существования «Дальстроя» здесь возникли десятки поселков и даже несколько городов — Сусуман, Певек, Билибино. Заключенные возводили и поселок Нагаево, где располагалась лагерная администрации — будущий Магадан. «Столица» Колымы отличалась от других поселков и городов Северо-Востока: Ленинский проспект в центре города проектировали в стиле неоклассики сосланные на Колыму ленинградские архитекторы, а после войны несколько «сталинок» были построены японскими военнопленными.

Помимо добычи полезных ископаемых и строительства городов и поселков, заключенные строили всю транспортную инфраструктуру региона. Их силами начали прокладывать и печально известную трассу «Колыма», которая протянулась от Магадана на север к рудникам, а позднее и к берегу Лены напротив Якутска.

Работа колымского «комбината» оставалась практически полной тайной за пределами «Дальстроя»; из-за удаленности и труднодоступности этих мест узнать что-либо о лагерях было почти невозможно. Лишь во время Второй мировой войны из-за открытия воздушной трассы Аляска-Сибирь (АлСиб), пролегавшей над территорией «Дальстроя», в тех краях стали появляться американские летчики. Однако они видели лишь местные аэропорты и едва ли могли что-то узнать о лагерях. Когда на Колыму во время войны прилетал американский вице-президент Генри Уоллес, для него создали «потемкинскую деревню»: в Магадане убрали лагерные вышки, а арестанты получили выходной день. Уоллес так и не понял, что на самом деле происходило на Колыме, и по возвращении в США крайне положительно отзывался об увиденном. Политическая карьера Уоллеса была разрушена в 1950 году, когда бывшая узница Колымы, швейцарская коммунистка Элионор Липпер опубликовала книгу «Одиннадцать лет в советских лагерях».

После «Дальстроя»

«Дальстрой» и Севвостлаг были закрыты после смерти Сталина: Севвостлаг в 1956 году, Дальстрой — в 1957. После массовых реабилитаций 1953 года стало невозможно «поставлять» на Колыму нужное количество работников. Большинство освободившихся заключенных* старались быстрее покинуть Колыму и вернуться на «материк». Тем не менее, были и те, кто оставался — кому-то было некуда ехать, а кто-то уже привык к новым местам.

Лагерные вышки и колючая проволока в городах и поселках были разобраны, тема лагерей избегалась, началась совсем другая эпоха.

Никита Хрущев еще в 1953 году поставил задачу: «снять черное пятно с Магадана и Колымы», из-за чего многие страницы истории лагерной Колымы оказались забыты вплоть до Перестройки. В 1950-е годы на карте СССР появилась Магаданская область (до 1992 года включавшая в себя Чукотку), а с 1960-х, после того, как наладилось авиасообщение с Магаданом, на Колыму ехали работать уже исключительно вольнонаемные советские граждане по распределению или за северными надбавками — прежде всего геологи, механики и полярники. Подчас они трудились на местах бывших, уже разобранных лагерей. Какие-то из лагерных поселений, впрочем, были просто заброшены в 1950-е годы. Так их руины сохранились до наших дней.

Освободившиеся заключенные

Многие заключенные получили амнистии, дела политических заключенных стали массово пересматривать к середине 1950-х годов, вместо ГУЛАГа возник ГУИТК (Главное управление исправительно-трудовыми колониями). До распада СССР на Колыме было довольно много тюремных зон, большинство из которых были ликвидированы уже в 1990-е годы.

Колыма вчера и сегодня

Хотя в разных частях современной Якутии, Магаданской области и Чукотки и сегодня можно найти останки заброшенных сталинских лагерей, самым узнаваемым символом ГУЛАГа на Северо-Востоке стала трасса «Колыма». Трасса Р504 длиною в 2032 километра протянулась между Якутском и Магаданом и сегодня считается одной из самых сложных, опасных и, конечно же, самых холодных дорог на планете. Сегодня вдоль трассы уже нет лагерных вышек и колючей проволоки, однако сама дорога стала памятником лагерям Колымы — за это ее часто называют «дорогой на костях». Многим местным жителям не нравится подобное наименование: специальных работ по поиску погребенных под дорожным грунтом не проводилось, и многие считают этот образ мифическим. Одно можно утверждать точно: трасса была построена руками заключенных.

Скепсис местных жителей в отношении к подобным вопросам нередко удивляет приезжающих на Колыму. И действительно, среди населения Магаданской области фиксируется один из самых высоких показателей ностальгии по СССР в современной России. Тем не менее, объяснение этому есть — после ликвидации «Дальстроя» большинство освободившихся заключенных уехало из этих мест, и сегодня там не осталось ни одного живого узника Колымы — последний, Василий Ковалев, умер в Магадане в 2018 году в возрасте 88 лет. Современные жители Колымы в абсолютном большинстве приехали уже в позднесоветское время и не имеют семейных лагерных историй — здесь прошла их молодость. К тому же почти никто из живущих ныне колымчан никогда не был на руинах лагерей из-за их труднодоступности.

Сегодня можно выделить три условных этапа в истории Колымы: первый — 1931–1957 годы, времена «Дальстроя» и Севвостлага, принесшие региону печальную славу; второй — позднесоветский, когда люди ехали на Колыму за высокими северными надбавками. И, наконец, третий — постсоветский период, на который пришлись закрытие большинства предприятий, массовый отток населения и переход на работу вахтовым методом*. В наши дни местные жители не всегда радуются, когда редкие туристы говорят с ними только о первом. Для них Магадан — это город, в котором они работают, учатся и строят свою жизнь, несмотря на соседство с труднодоступными лагерными останками, разбросанными среди бесконечных колымских сопок.

Вахтовый метод

Раньше для людей, работающих в регионах со сложными погодными условиями, строили полноценные города, теперь чаще создают временные поселения, где рабочие сменяют друг друга по вахтам.