Редактор «В лесах» Мария Дятлова поговорила с основателем магаданского издательства «Охотник» Павлом Ждановым о литературном наследии Колымы. Как публикация бортового журнала переросла в амбициозный проект формирования литературного канона Магаданской области? И почему читать Шаламова следует с достаточной долей осторожности?

© Издательство «Охотник»

Павел Юрьевич, вы уже двадцать лет руководите издательством «Охотник», и сегодня без ваших публикаций невозможно представить ни одно исследование о Колыме. Что вам кажется необходимым прочитать о Колыме, кроме рассказов Варлама Шаламова?

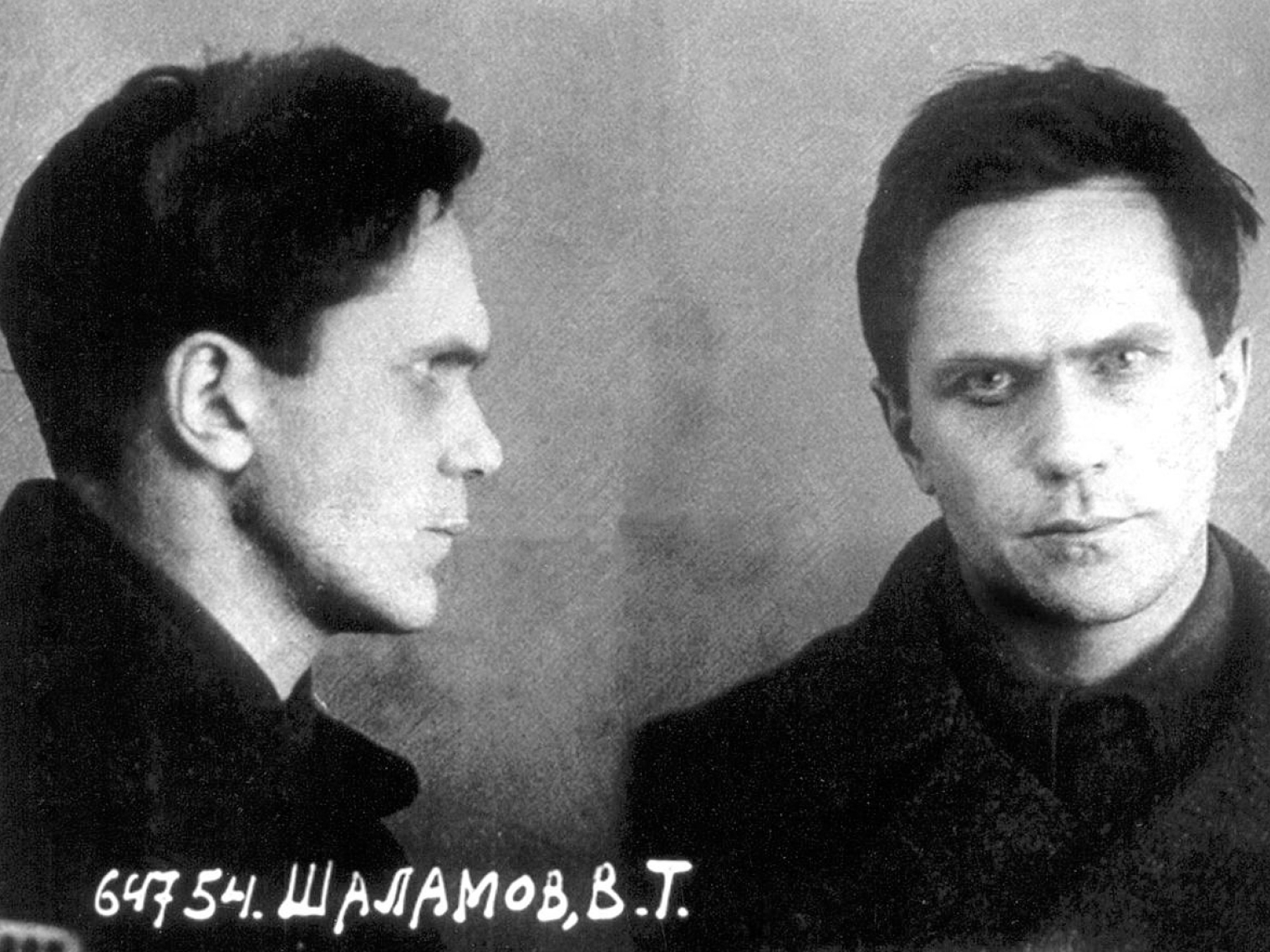

Я думаю, что Шаламова, может быть, не стоит читать, если вы хотите что-нибудь узнать о Колыме. Варлам Тихонович был человеком с определенными идеологическими взглядами, и эти взгляды он продвигает в своих произведениях. Он убеждает читателя в том, что это было именно так, а на самом деле в угоду собственным взглядам манипулирует фактами, которые были ему известны. И те образы, которые он создает, скорее вредны, нежели полезны.

Тогда кого читать?

Есть много других авторов, которые пишут, не кривя душой и сердцем. Есть достаточно произведений о Колыме, которые показывают не только лагерную, но и обычную жизнь. Заключенные даже в 1930-х, 1940-х, 1950-х годах не были основной частью населения — были коренные жители, вольнонаемные, геологи, мостостроители, авиаторы и так далее. Это совершенно другая жизнь и взаимоотношения между людьми. В их произведениях мы можем увидеть и жизни заключенных, но со стороны.

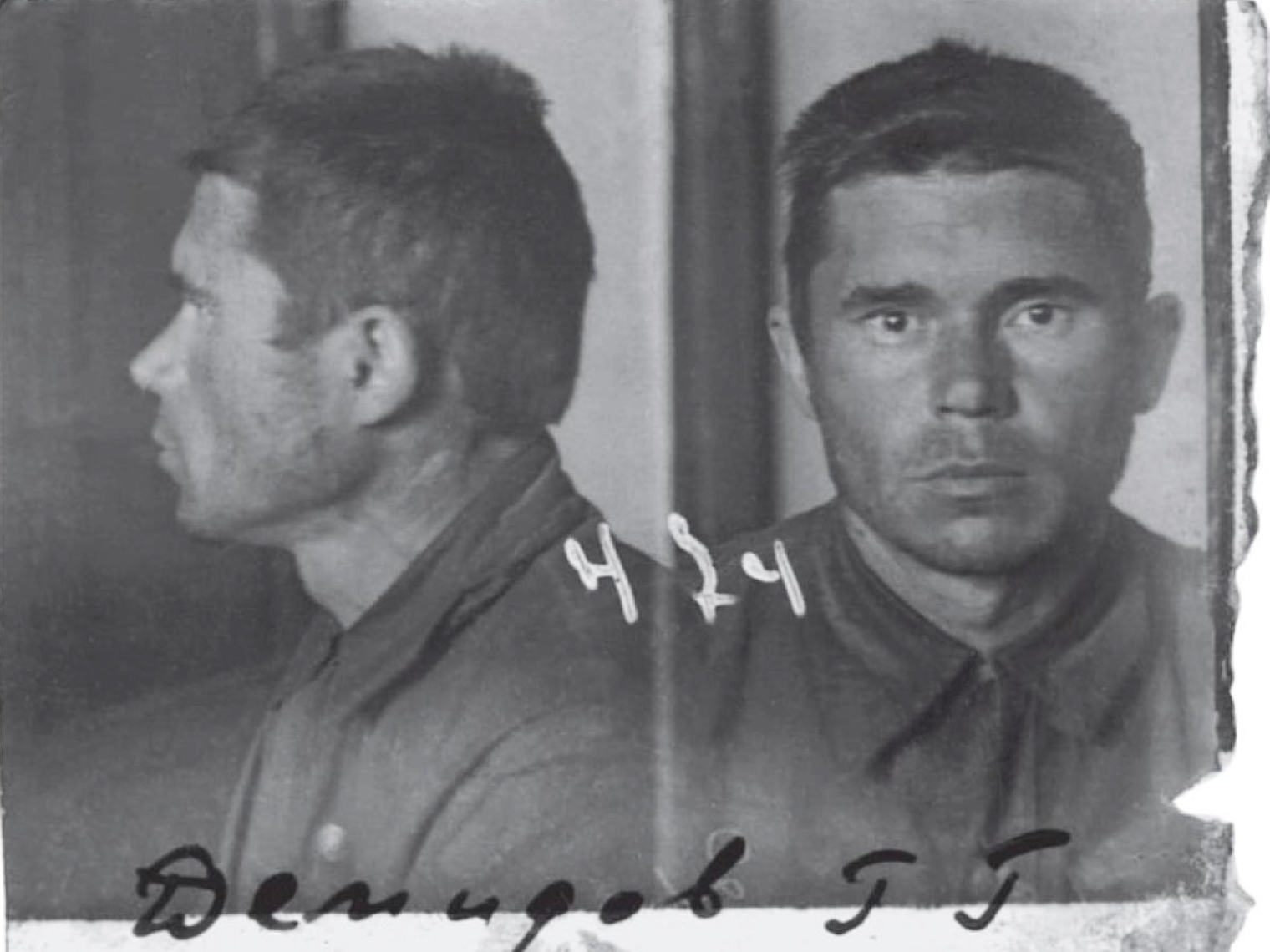

Например, Георгий Демидов*. Он мне представляется человеком более точным, максимально стремящимся к объективному отражению реальности. У него тоже есть некоторые, скажем, искажения реальности во благо того эпоса, который заложен в рассказах. Но это не искажает общей правды. Демидов был все-таки физиком, человеком науки, и наука не позволяла ему так свободно манипулировать собственным сознанием.

Георгий Демидов находился в колымских лагерях с 1938 по 1951 годы. В отличие от Шаламова, значительную часть срока заключения он работал инженером и техником, а не на общих работах.

Вы говорите, что есть какой-то эпос, который лежит в основе рассказов Демидова. Что это значит?

У Шаламова тоже хватает эпоса в произведениях. Возьмем «Последний бой майора Пугачева»*, где он рассказывает нам, как бывшие офицеры, которые по несчастью оказались в плену, взбунтовались. На самом деле это были не бывшие офицеры, а военные из армии Власова и бандеровцы. Но Шаламов рисует нам совершенно другую историю. Это литература, он имеет право. Но вот это талантливое изображение, оно рассказывает нам совершенно иную правду.

Согласно архивным исследованиям, вдохновением для этого рассказа Шаламова послужил вооруженный побег двенадцати каторжников летом 1948 года, так называемой группы Тонконогова. Большинство участников побега происходили из Западной Украины и были сосланы на Колыму за участие в украинских националистических формированиях (ОУН и УПА) или сотрудничество с оккупационными властями во время Второй мировой войны. В армии Власова никто из них не воевал.

Герои Варлама Шаламова — это герои-жертвы, они всегда жертвы. Именно поэтому на Западе Варлам Тихонович так популярен — всем хочется, чтобы все советские люди были жертвами тоталитарного режима. Но это не так.

Вопрос еще и в том, как читать? Многие же читают и видят только ужас и не замечают, что человек в лагере мог себе позволить это, и это, и это. Он многое себе мог позволить. Но все равно у Шаламова человек — абсолютная жертва. Он не сопротивляется и идет на Голгофу, как овца.

Вот герой Демидова — это всегда стоик, борец. Даже погибая, он не стоит на коленях, и это мне лично симпатично. Я думаю, что это одна из черт тех людей, которые жили на Колыме. Сейчас ситуация меняется, конечно, люди уже другие. Но костяк людей сильных духом всегда был. И территория влияет на новых людей, которые приехали сюда. Это то ли из-за географии так происходит, то ли свыше откуда-то идет, от Бога. Это регион суровый, с очень жесткой, не гламурной природой. И все это заставляет внутренне сжиматься, собираться, ты все время находишься в каком-то напряжении.

То есть герои Демидова изображают того человека, который для Колымы более характерен?

Ну, во-первых, у Демидова более широкий спектр героев, нежели у Шаламова. У него и охранники, и блатные, то есть воры и суки, и люди религиозные, и женщины из самых разных социальных групп — не только интеллигенция. Он ведет повествование не от первого лица, а с позиции наблюдателя. И как ученый он прекрасно понимает, что после гибели человека жизнь не прекращается, она продолжается при любых обстоятельствах. У Шаламова после смерти человека жизнь обязательно прекращается. При этом этот человек обязательно стоит на коленях, его уничтожили. А по большому счету, он сдался.

Какой рассказ Демидова кажется вам лично наиболее важным?

Мне нравятся «Без бирки», «Под коржом», «Дубарь»… Многие. Нравится рассказ «Амок». Главный герой — конвоир, татарин, над которым в женском лагере издеваются заключенные и доводят его до состояния, когда он начинает их расстреливать. Он так поступает, потому что его человеческое достоинство — не будем говорить, какой он человек, насколько он животное и так далее, — но, тем не менее, его человеческое, мужское достоинство постоянно унижается. То есть не конвоир издевается над зэчками, а зэчки издеваются над конвоиром. Как результат — такой страшный итог.

Один из сильнейших рассказов Демидова — это «Дубарь», где герою поручают кого-то похоронить. И выясняется, что это только что родившийся ребенок. Мне кажется, потрясающий рассказ. Блестящий рассказ «Без бирки» — там человек предпочитает умереть без бирки на пальце. По ней составлялось свидетельство о смерти: что именно такой-то погиб там-то.

Одна из первых публикаций о Георгии Демидове. Литературная Газета, 1990 год © bessmertnybarak.ru

А кроме Демидова кто заслуживает внимания?

В издательстве «Охотник» у нас есть серия «Открывая Северо-восток», где мы публикуем воспоминания людей, которые жили и работали на Колыме в 30-е, 40-е, 50-е годы. Мы издавали прекрасные воспоминания Бориса Вронского, геолога, и его жены Варсеник Вронской. Это начало 1930-х. Картина взаимоотношений «Дальстроя» с местным населением предстает достаточно емкой и не столь мрачной.

Это воспоминания людей, которые пришли на Колыму и описали свою жизнь, и получилась хорошая приключенческая литература. На мой взгляд, не хуже Джека Лондона или Майна Рида.

Или, например, «Неоконченный маршрут» Виктора Володина — он геолог, в 40–50-е работал на Колыме. Он нам рассказывает о серьезной войне между заключенными и геологами. Бежавшие заключенные нападали на геологические партии и убивали геологов, чтобы воспользоваться их снаряжением, документами, оружием, продуктами питания. У Володина мы читаем — и это документально подтвержденный факт, — как на озере Джека Лондона на геологическую партию напали заключенные и зарубили их топорами. Кто-то погиб, кому-то удалось выжить, но это было страшное происшествие. То же самое происходило и с коренным населением.

Вот Шаламов нам рисует другую картину: бедные заключенные, весь мир против них. Но мир против них по той самой причине, что и они против мира. И когда вы читаете у Шаламова про эти вот «живые консервы», когда кого-то берут в побег и съедают его по дороге, вы как бы ужасаетесь, но забываете, что это такой же заключенный.

Я сужу почему? Потому что я вырос там, я ходил в школу с детьми этих бывших заключенных, охранников. Мы общались, играли, у нас были общие интересы и игры. Никто не делил на зеков и… как нас называли…

У вас какое-то специальное прозвище в школе было для детей, чьи родители приехали на Колыму позже?

Мы были «вербованные» и можно было услышать: «А Павел — вербованный». Ну, то есть как бы говорили — «он не из наших». У нас между детьми не было никакого деления абсолютно. Мы все играли вместе. Хотя были, конечно, семьи, где родители не позволяли своим детям общаться с другими детьми.

Знаете, у Петра Деманта* в «Зекамероне ХХ века» — я считаю, тоже одна из лучших книг на эту тему, — есть очень хорошее определение некой основополагающей установки Колымы. Людей не делят по национальности вообще. В лагере человек ценится не за эрудицию или интеллект — людей делили по принципу человек ты или не человек. Мужественный ты или не мужественный. Ты можешь противостоять или не можешь. Это главные критерии. И Шаламов нам об этом не рассказывал.

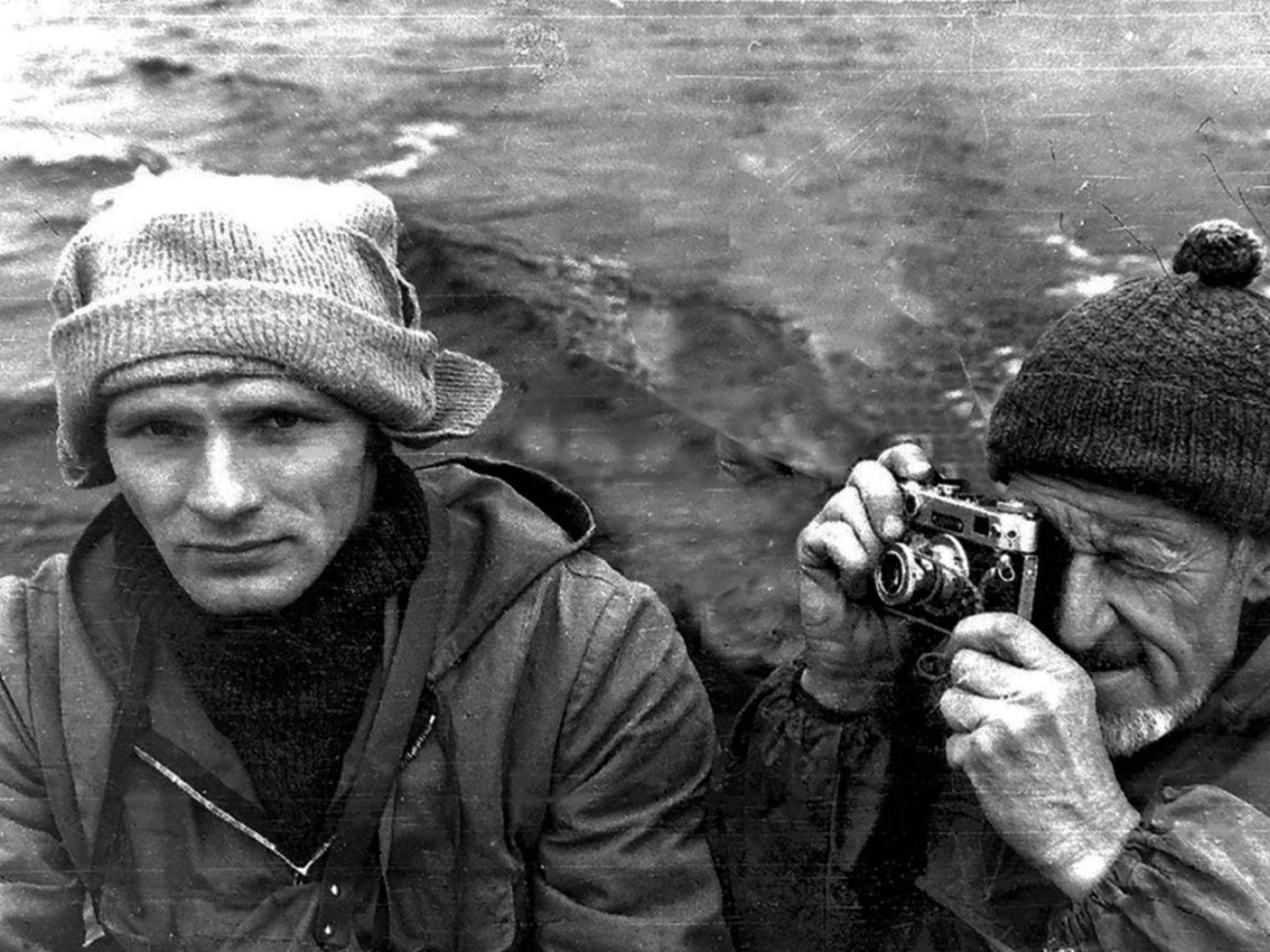

Петр Демант родился в городе Черновцы в Буковине, которая с 1918 года входила в состав Румынии. После того как советские войска оккупировали эти территории в 1940 году, Демант был арестован и выслан в Сибирь. В 1947 году он попал на Колыму, в 1953 получил амнистию, но последующие 23 года работал грузчиком в поселке Ягодное в Магаданской области.

Александр Чистяков и Петр Демант (справа), автор романа «Зекамерон ХХ века», 1970-е годы © Архив Ивана Паникарова

А есть ли разница между авторами местными и авторами, которые приехали на Колыму взрослыми?

У нас вся литература писалась людьми, которые получили образование в Москве, в Киеве, в Ленинграде, и потом приехали на Колыму.

То есть получается, что «колымских» авторов нельзя назвать полностью местными, они где-то в другом месте сформированы?

Да, конечно. Я думаю, что если бы авторы там вырастали, эта литература была бы несколько другой — более приземленной, реалистичной и даже натуралистичной. Эти люди приезжали за другим — они приезжали, чтобы быть героями Джека Лондона, покорителями и первооткрывателями. И поэтому их произведения наполнены какой-то романтикой. Это литература человека, очарованного краем.

Вы говорили, что ваши родители приехали на Колыму работать в шестидесятые, движимые неким романтическим представлением о Севере. То есть литература, о которой вы говорите, резонирует с опытом вашей семьи?

Дело в том, что после 1956-го года начинается очень большой отток населения. И, соответственно, этих людей нужно было восполнить, призвав женщин, интеллигенцию. И вот эти выпускники совершенно разных институтов, начиная от библиотечных факультетов и кончая геологическими, горными, они с удовольствием едут.

Деньги их не интересовали. Зачем интересоваться деньгами, если они есть. Эти люди были одержимы своим делом, посвящены профессии. Семья, наверное, была на последнем месте почти у всех. Мы с сестрой видели родителей, только когда они приходили поздно вечером домой.

Я думаю, это был просто определенный тип людей — тип человека авантюрного, мобильного, способного сорваться с места, оторваться, пусть на какое-то короткое время, как ему кажется, от могил предков и материнского дома. А потом Север затягивает, и человек продолжает работать, потому что он находится среди таких же авантюристов, таких же мобильных людей, единомышленников. Даже сегодня люди, которые приезжают работать на Север, этого же типа.

Расскажите, пожалуйста, подробнее об издательстве «Охотник». Издательство существует уже больше 20 лет, но вы стали издавать художественную литературу не сразу, верно?

Нет, не сразу. Сначала мы занимались чисто рекламой, потом мы начали делать какие-то телефонные справочники и календари. Это все связано с продвижением какого-то чужого товара. А потом сделали одну книгу, вторую, третью.

Почему вы стали делать книги?

Ну, во-первых, книги мне с детства нравились. Мне нравился запах и свежих, новых книг, и старых, которые брал в библиотеке. Или журнал, который только что получил, какой-нибудь «Вокруг света». Это убойный совершенно запах. И когда я получаю новую книгу, первое, что я делаю, я открываю и нюхаю, как она пахнет, потому что у каждой типографии книга пахнет по-своему.

Через некоторое время после открытия издательства мы начали делать журнал «Спутник авиапассажира», он мыслился как бортовой журнал. Но так получилось, что компания [«Мавиал» — Магаданские авиалинии], ради которой мы это делали, перестала существовать, а журнал было жалко закрывать. И мы еще несколько лет выпускали его, но уже сами определяли темы — история, краеведение, культура, биология, воспоминания… Какие-то темы уже тогда были обозначены и стали базой будущих книг. Все строилось на том, что нам самим интересно. Или мне самому интересно.

То есть когда вы выбираете авторов и решаете, что опубликовать, это исключительно ваш личный интерес?

Ну, если бы я только ради личного интереса работал, наверное, издательство 21 год не просуществовало. Но, наверное, львиная доля книг выбрана с осознанием того, что мне это интересно, и я хочу, чтобы это стало достоянием других людей.

И получилось, что вы и ваше издательство в каком-то смысле формируете колымский литературный канон ХХ века?

Я этого не говорил! (Смеется). Но по большому счету, да. Это один из посылов.

Знаете, получилось, что в 90-е годы на Колыме начался настоящий исход. Большое количество интеллигенции, которая приехала в 60-80-е годы, в том числе и мои родители, они… они ушли. И не оставили после себя ничего, кроме добытого золота, которое здесь никак не задержалось.

Я имею в виду, в первую очередь, каких-то литературных свидетельств не осталось. А мне очень хотелось, чтобы след этих людей остался. И я начал выискивать какие-то воспоминания, литературу. Начал переиздавать некоторые произведения, которые вышли в этот период, но остались в тени по ряду причин. Я как бы хотел вернуть этот временной слой и сказать спасибо этим людям.

А то, что мы формируем канон… Ну мы же прекрасно с вами понимаем, что люди будут судить о сегодняшнем дне по книгам, которые останутся. Двадцать лет мы делаем дело. Двадцать лет — это двести с лишним книг, по которым потомки будут судить о времени. И ты тут как бы выступаешь в качестве такого человека…

Историка?

Да, человека, который формирует образ. Мне кажется, это не самый плохой посыл.

Издатель Павел Жданов и писатель Рудольф Седов © Издательство «Охотник»

Получается, что ваш изначальный интерес –– это поколения 1950-х, 60-х и 70-х годов, а сейчас вы издаете и современных авторов?

Конечно, конечно. И молодых. Дело вот в чем: тут же, видите, получилось, что литераторы тоже уехали, и все начали говорить, что литература не существует, она погибла и так далее. Но не может погибнуть ничего, как и жизнь. Вот опять возвращаясь к Демидову — жизнь продолжается при любых обстоятельствах. И надо было искать людей, которые продолжают писать, и помогать им становиться литераторами. И я могу точно сказать, что если бы мы этого не сделали, то, наверное, трудно было бы говорить о литературе Колымы конца ХХ — начала XXI веков. А сегодня мы можем снова говорить о том, что она есть, и никакого исчезновения, даже на короткий промежуток, не было.

А молодые авторы, поколения 90-х и нулевых, они отличаются от предыдущих?

Конечно. Они родились уже здесь, и родились в более светлый период, а выросли они в 1990-е и 2000-е. Это наложило на их мироощущение отпечаток. Вряд ли мы найдем в этом поколении такое радужное романтическое восприятие жизни и края. Вот Арсений Гарипов, например. Сейчас его книжка вышла — «Небо льна». Можете посмотреть, и вы почувствуете это. Но это не значит, что нет каких-то светлых позитивных произведений, которые молодые пишут — они есть.

Редакция «В лесах» благодарит волонтеров и волонтерок ОВД-инфо за помощь в расшифровке интервью.

Редакция «В лесах» считает публикацию интервью с Павлом Ждановым важной частью спецпроекта «Колыма». По тому, какие книги Жданов советует к прочтению и отбирает для публикации, можно судить о том, каким видит будущее региона магаданский интеллектуал. Однако нам кажется важным подчеркнуть, что, с нашей точки зрения, неверно сопоставлять опыт Варлама Шаламова, прошедшего через колымские лагеря, с опытом геологов, которые наблюдали жизнь в них извне, или Георгия Демидова, который, хоть и был заключенным, находился в относительно привилегированном положении.