Татар бозар, мордовский ампир или ханты-мансийское чумовое зодчество? Архитектор и соавтор термина «капром» Даниил Веретенников рассказывает о лихой архитектуре девяностых и нулевых во всем ее региональном многообразии.

© лариэльтур.рф

Эпоха капиталистического романтизма оставила после себя спорное, но безусловно яркое архитектурное наследие. Еще совсем недавно о памятниках девяностых и нулевых — «лужковском барокко», «петербургском стаканизме» и «йошкар-олинском ренессансе» — говорили исключительно с презрением и ухмылкой, а люди с хорошими лицами и хорошим вкусом уверяли нас, что эти дома не только не возьмут в будущее, но и с парохода современности скинут быстрее, чем облупятся их дешевые керамогранитные фасады.

Не сбылось: ирония и презрение сменились пониманием и любовью. А ассоциации с бандитскими разборками и олигархами — тоской по скоропостижно ушедшей эпохе политических свобод и идеологического плюрализма, благодаря которым стала возможна эта архитектура — такая раскрепощенная и рвущая общепринятые каноны красоты.

Первые два постсоветских десятилетия отмечены в истории российской архитектуры много чем знаменательным, но одна из самых важных примет эпохи — децентрализованность архитектурных процессов. Только тогда — между периодами советского унификаторства и новой российской сверхцентрализации — случился короткий расцвет регионализма.

Архитектурное пространство России напоминало лоскутное одеяло, сотканное из разномастных строительных школ, своеобычных и зачастую контрастных локальных стилей и художественных движений.

До наступления эпохи капрома многие регионы попросту не имели ресурсов для конструирования своей архитектурной идентичности, а сегодня она снова почти повсеместно оказалась утрачена под действием центростремительных сил, окрепших в 2010-е годы.

Многообразие архитектуры девяностых и нулевых еще ждет своих исследовательниц и исследователей, а первые шаги сделали авторы канала «Клизма Романтизма». Несколько самых интересных страниц этой многоголосой истории мы собрали в этом тексте.

Татар бозар

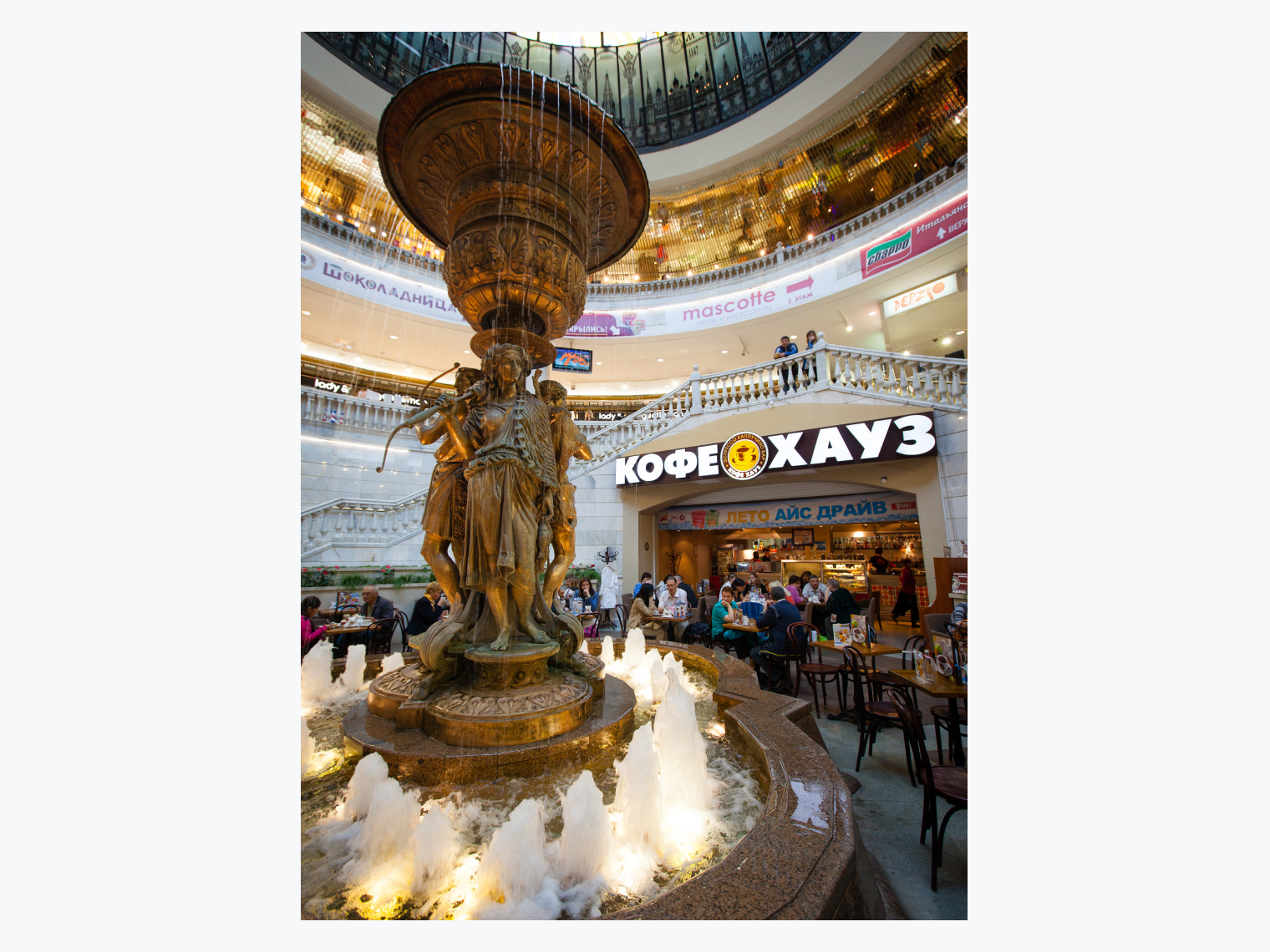

Наш первый герой — «татар бозар» — локальный архитектурный феномен, распространившийся в крупных городах Татарстана. Название отсылает к европейскому стилю бозар (Beaux-Arts), который был популярен в XIX веке и связан с деятельностью парижской Школы изящных искусств (École des Beaux-Arts). Бозар стал одной из попыток построить новый общеевропейский архитектурный стиль вопреки вошедшей в моду эклектике — и опорой для него стали проверенные временем традиции классицизма и барокко.

Остается только гадать, отчего полтора столетия спустя этот стиль окажется столь популярен именно в Татарстане, который никогда не отличался теснотой культурных связей с Францией. В одной только Казани можно насчитать не менее десятка зданий, недвусмысленно отсылающих к бозару. Большинство самых заметных построек этого круга выполнены по проектам архитектурного бюро «Антика». Главный архитектор «Антики» Леонид Горник последовательно развивает традиции европейской неоклассики, дополняя их подчеркнуто контрастными приёмами из арсенала современной архитектуры.

Среди наиболее известных памятников стиля — Дворец земледельцев (2008–2010 годы), массивная колоннада которого подводит к бронзовому дереву с воздетыми вверх ветвями, а также жилые комплексы «Дворцовая набережная» (2008 год) и «Ренессанс» (2011 год) с их мускулистыми атлантами и высокими аркадами.

Марийский ренессанс

Несмотря на то что Йошкар-Ола ведет свою историю с XVI века, известный на всю страну облик город приобрел только в 2010-е годы. Архитектурно-градостроительные преобразования, произошедшие в столице Марий-Эл в начале XXI века, связаны с художественными предпочтениями одного человека — Леонида Маркелова, бывшего главой республики в 2001–2017 годах. Именно по его решению центр города в короткие сроки застроили зданиями, стилизованными под европейскую архитектуру эпохи Возрождения.

Однако помимо «набережной Брюгге», копирующей традиционную застройку фламандских городов, и комплекса общественных зданий, передающих привет Флоренции эпохи Медичи, есть в архитектуре Йошкар-Олы и отсылки к российским столицам: несколько муляжей башен московского Кремля и Благовещенский собор — упрощенная копия петербургского Спаса-на-Крови.

Помимо градоздательства, у Маркелова есть и другие хобби. Например, поэзия. Вот отрывок из его стихотворения, в котором он описывает свои архитектурные амбиции:

Я изменяю жизнь рабочего поселка,

Уж минуло тому 12 лет.

И слышу вой стального волка,

Давая в дождь классический балет.

Растут на берегах песчаных

Дворцов и замков стройные ряды.

Река в своих глазах стеклянных

Их отражением смотрит из воды.

Непонятное и многим ненужное

Заветной мечты воплощение,

Соединил я северное и южное

На марийской земле возрождение.

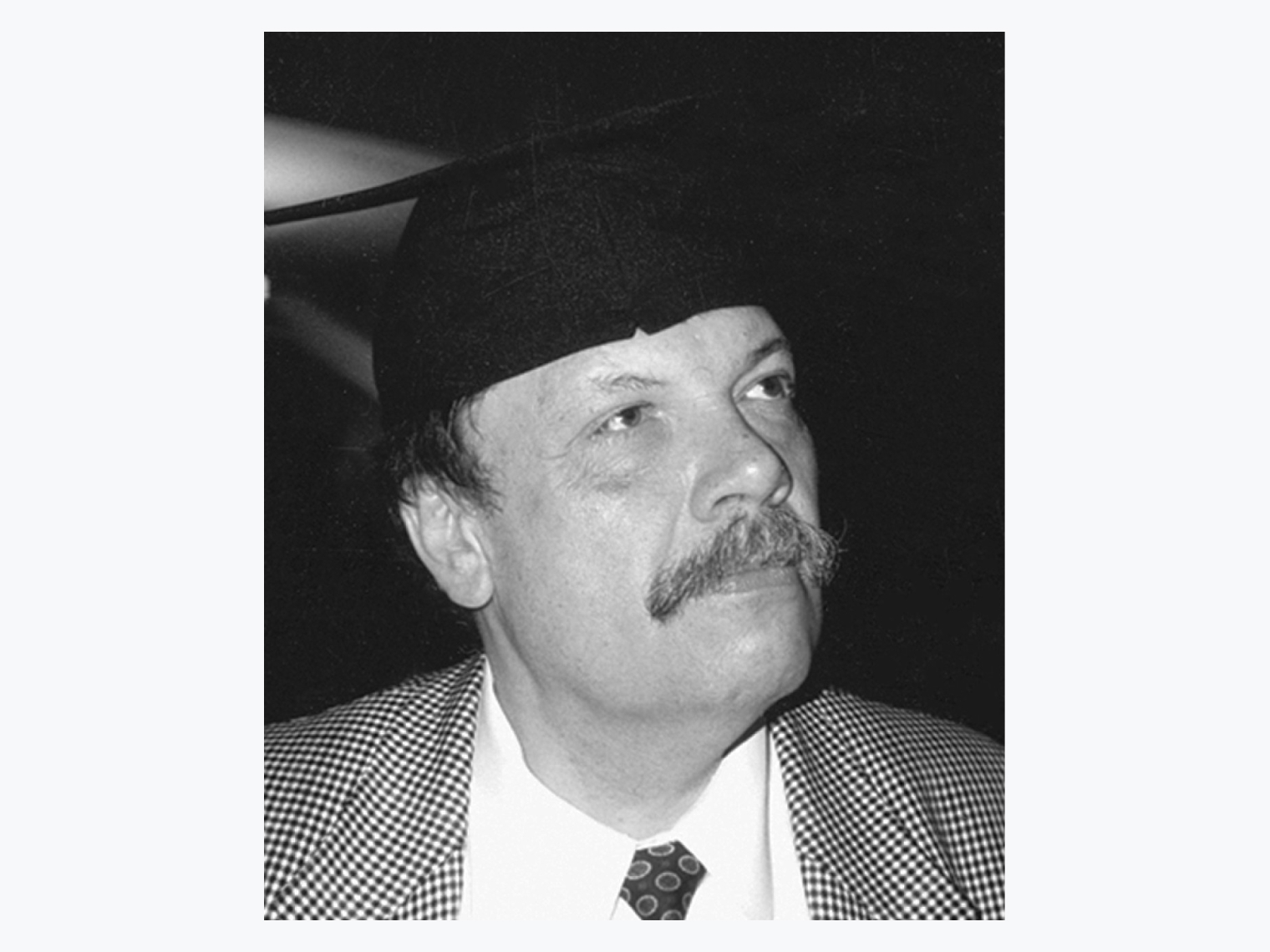

Леонид Маркелов в Басманном суде, 2017 год © Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Как и прочие автократические проекты, марийское Возрождение закончилось в одночасье — вместе с крахом политической карьеры Маркелова. В 2017 году глава республики был задержан следственным комитетом по подозрению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей и этапирован в Москву. В числе конфискованного судом имущества — торговый центр, 16 автомобилей, золотые слитки и многочисленные предметы роскоши. Новая страница в биографии марийского политика, поэта и просто неисправимого романтика — 13 лет колонии строгого режима.

Мордовский ампир

Мордовский ампир — явление настолько яркое и эксцентричное, что в архитектурном смысле Саранск 2000-х годов выделяется даже на фоне других столиц капрома: Москвы, Казани и Йошкар-Олы. Дело не только в беспрецедентной радикальности, с которой был перестроен центр Саранска в начале XXI века, но и в качествах самих построек — их монументальном пафосе и простодушной претенциозности.

Пока что попытки разобраться в мордовском архитектурном буме нулевых носят в основном ироничный или откровенно хейтерский характер. Между тем, именно ампир представляется сегодня наиболее верным словом, выражающим суть произошедших в Саранске перемен.

Причин тому по меньшей мере две. Во-первых, большая часть главных построек саранского капрома — это игры в ордерную неоклассику, отсылающие к российскому классицизму 1810–1840-х годов или сталинской неоклассике, которую тоже нередко именуют ампиром (МГУ имени Николая Огарёва, собор Федора Ушакова, краеведческий музей имени Ивана Воронина, железнодорожный вокзал). Во-вторых, такое название стиля (с фр. Empire — имперский стиль) вполне отражает амбиции Саранска стать культурным центром финно-угорской этноязыковой общности, к которой принадлежат свыше 25 миллионов человек от Венгрии до Таймыра. Отсюда же — увлечение национальными мотивами в декоре зданий (Театр оперы и балета имени Иллариона Яушева, Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941–1945 годов, Мордовская государственная филармония).

Как и в случае Йошкар-Олы, мордовский ампир — повод поразмыслить о роли личности в истории. Такой личностью стал для Мордовии Николай Меркушкин, занимавший пост главы республики с 1995 по 2012 годы. Именно он и его брат Александр, заслуженный строитель России и Мордовии, до неузнаваемости изменили облик Саранска. Как бы ни относились современники к новостройкам в центре мордовской столицы, эти здания совершенно точно станут частью нашего наследия, которое достойно по меньшей мере изучения и интерпретации.

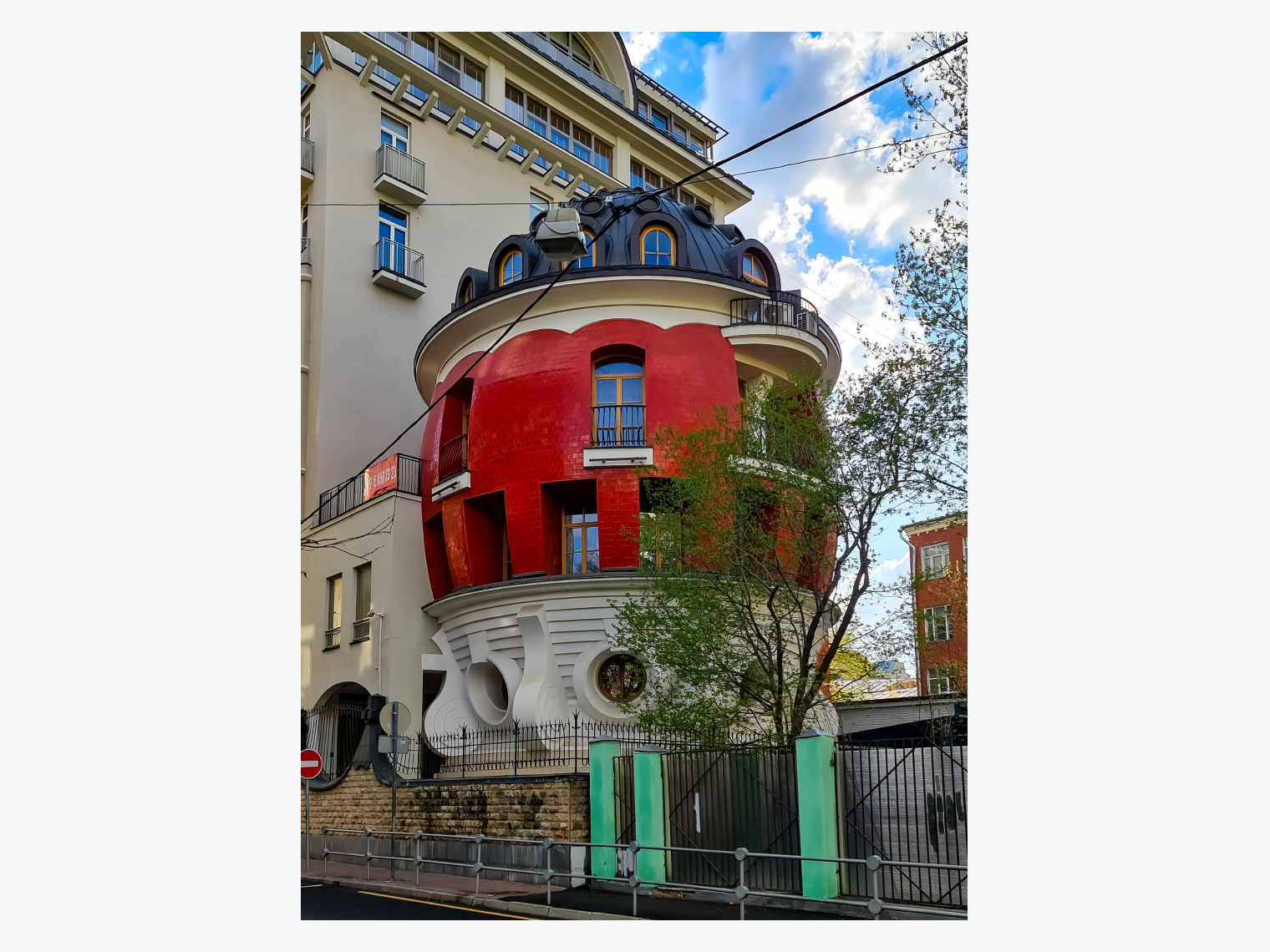

Лужковское барокко

Москва, в которой счастливо нашли друг друга отчаянно смелые архитектурные проекты и деньги на их реализацию, неминуемо стала одной из столиц российского постмодерна. При этом почти сразу наметилась известная раздвоенность, где одну сторону заняла современная, обласканная вниманием критиков архитектура представительных ЖК и банков, а другую — местный извод капрома, связанный с эстетическими воззрениями мэра Юрия Лужкова и новой аристократии.

Однако за эклектичным буйством скрывалась вполне определенная идея — сформировать новый московский стиль, который бы примирил в ткани города все прошлые эпохи: от допетровских церквей и дворянских усадеб до конструктивистских клубов и сталинских высоток. Чего стоит вершина премиум-сегмента — дом «Патриарх», колокольноподобный объем которого венчает Памятник III Интернационалу! Еще одно направление лужковского ретроспективизма — воссоздание «России, которую мы потеряли». На прежнем месте выросла громоздкая копия снесенного в 1930-е годы Храма Христа Спасителя, а в Измайлове появилась развеселая фантазия на кремлевскую тему.

Измайловский кремль, 1998–2007 годы © Светлана Гурьева / WikiCommons

Вместе с одержимостью архитектурным прошлым Москвы в столице лелеяли мечты о ее глобалистском будущем. Отсюда и приглашение сюда зарубежных суперзвезд вроде Захи Хадид и Нормана Фостера, и инициированный Лужковым проект «Москвы-Сити» — скопления стеклянных небоскребов, созданных в подражение мировым даунтаунам. Заложенный еще в середине девяностых, этот долгострой парадоксально продолжает традиции капрома в нынешнюю стерильную эпоху, оставаясь чуть ли не последним островком безудержной архитектурный свободы.

Нижегородская школа имени Харитонова

В 1990-е годы в Нижнем Новгороде сложилась архитектурная школа, признанная одной из лучших на всем постсоветском пространстве. Если быть точным, школа эта начала формироваться значительно раньше — вскоре после того, как в 1966 году в Горьковском инженерно-строительном институте открылся архитектурный факультет. Но именно в девяностые архитектура Нижнего прогремела на всю страну.

Случайно или нет, но получившая наибольшее профессиональное признание школа появилась в регионе, который однозначно воспринимался как флагман новой русской демократии. Главой региона с 1991 по 1997 годы был Борис Немцов, ученый-физик, позже ставший заместителем главы Правительства, а потом — одним из лидеров демократической оппозиции. А главным архитектором города с 1993 по 1998 годы был Александр Харитонов, не менее яркий деятель нового государства. Именно с его именем и связан взлет местной архитектуры.

Нижегородский постмодернизм имени Харитонова представляет собой довольно цельное архитектурное явление, даже несмотря на то что главные памятники этого направления стилистически неоднородны: от неомодернизма (жилой дом на улице Большая Покровская, 47б, «Клетчатый дом» на улице Горького) до зрелого постмодерна (первая очередь банка «Гарантия», Макдональдс, Областная налоговая инспекция) и даже деконструктивизма (вторая очередь банка «Гарантия»).

Объединяющим мотивом для всей этой разношерстной архитектуры служит подчеркнуто контекстуальный подход и преемственность по отношению к купеческому наследию города: во многих постройках тех лет отчетливо звучит стремление восстановить генетическую связь Нижнего со своим дореволюционным прошлым.

Ханты-Мансийское чумовое зодчество

В начале нулевых, когда новый углеводородный бум в нефте- и газоносных регионах повлек за собой бум строительный, закономерно встал вопрос о поиске архитектурных идентичностей. Одним из регионов, столкнувшихся с наиболее динамичными изменениями архитектурных ландшафтов, стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, и особенно его столица — город Ханты-Мансийск.

Героический пафос освоения Севера и Арктики, который был лейтмотивом архитектуры северных регионов в советской России, сменился после перестройки интересом к коренному населению этих земель. Архитекторам и их заказчикам стало важно показать, что культурная история этих краев началась задолго до геологоразведовательных экспедиций и комсомольских строек. Они будто бы решили извиниться и подчеркнуть преемственность цивилизации, занятой добычей местных ресурсов, по отношению к коренным жителям этих краев.

Неудивительно, что доминирующим элементом постсоветской архитектуры Югры становится коническая форма, отсылающая к чуму — традиционному жилищу хантов и других народов севера. Конусы-чумы встречают гостей Ханты-Мансийска, прибывших самолетом (аэровокзальный комплекс), на корабле или автобусе (речной и автобусный вокзал). Островерхие силуэты зданий не дают горожанам забыть об истории своей земли во время походов за покупкам (ТРЦ «Гостиный двор») и по культурным целям (Музей природы и человека, Музей геологии, нефти и газа). Конические шляпки венчают учебные учреждения города, знаменуя дидактическую роль архитектуры в государственной воспитательно-образовательной системе (Югорский государственный университет, детский сад «Ёлочка»).

Архитектура свободы, которая закончилась?

Можно долго спорить о причинах, которые привели к концу капиталистического романтизма. То ли это всемирный финансовый кризис, заморозивший стройки и мегапроекты, заставил общество пересмотреть подходы к проектированию. То ли это государство дало понять, что ему снова есть дело до того, как выглядят наши города. То ли развитие рынка проектных услуг, совершенствование строительных технологий и материалов, распространение инструментов для обмена опытом позволили архитекторам и их заказчикам сделать следующий шаг и отправиться на поиски нового стиля. Его контуры уже проступили в 2010-е годы — сначала на московских набережных и площадях с их знаменитой плиткой и новым хай-теком, а затем — и в других городах, активно импортирующих столичные новшества.

А может просто — опостылела нигилистская эстетика постмодернизма, в которой нет ни добра ни зла, ни правых ни виноватых, зато у каждого есть право на свой собственный вкус, за который не стыдно.

В чем бы ни крылась истинная причина конца эпохи, всё, что мы можем сделать сегодня, — это попытаться узнать ее наследие чуть подробнее, попробовать понять его, а может и полюбить.

Бизнес центр «Зенит», Яков Белопольский, 1991–1995 годы. Достраивание в 2022 году © WikiCommons