Все краеведческие музеи скучные? И не менялись с советских времен? Мы поговорили c Софьей Гавриловой из Лейбниц-Института региональной географии в Лейпциге о том, зачем Советскому государству понадобилась сеть одинаковых музеев и почему до недавнего времени в России о ней не вспоминали.

© Елена Кулиш / Livejournal

Сегодня в России около полутора тысяч краеведческих музеев. Все они кажутся довольно однообразными, типовыми. Или все-таки в них рассказывают уникальные истории?

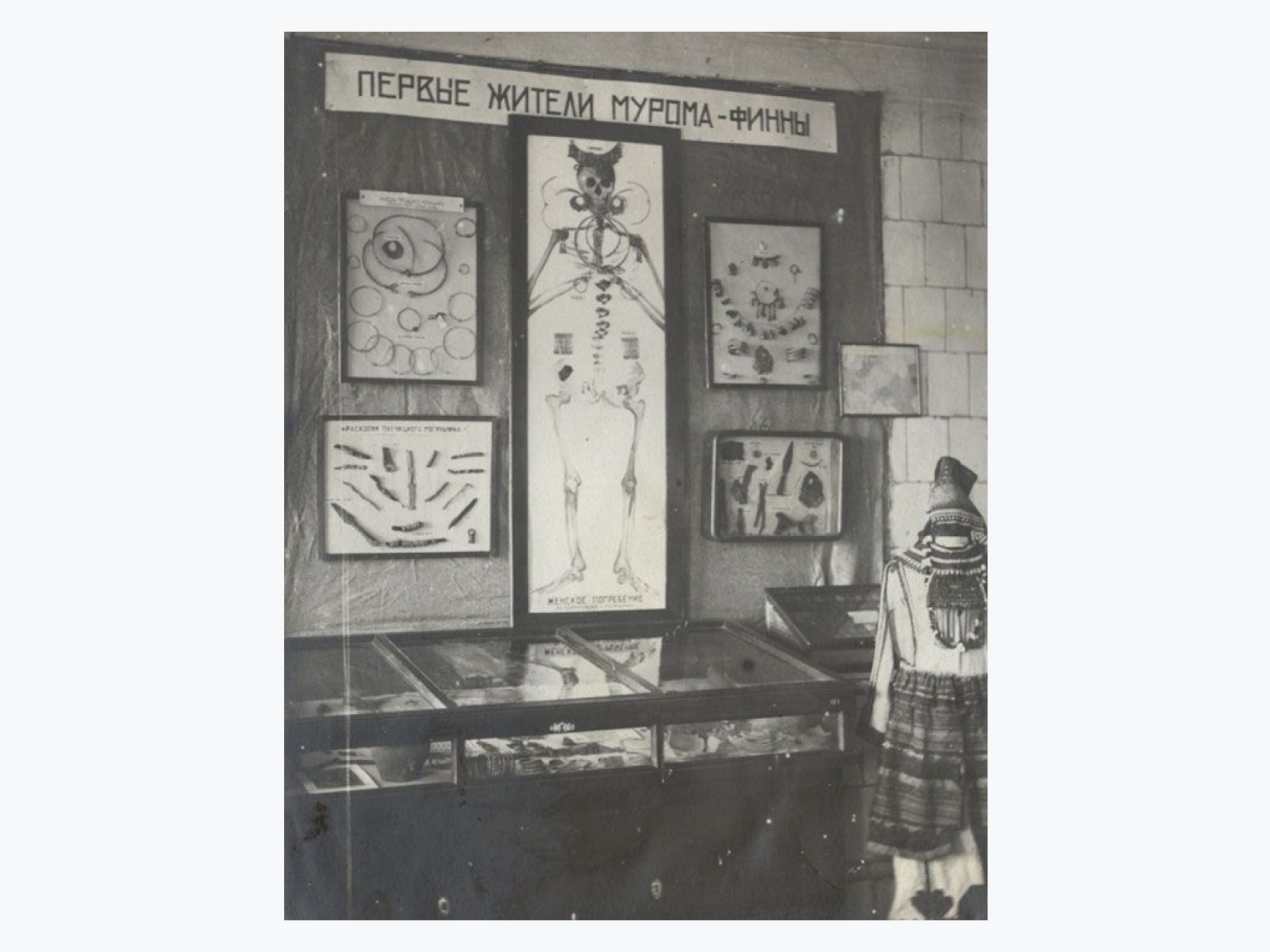

В советское время в краеведческих музеях существовала четкая трехчастная система — природа, история, общество. В рамках этих больших тем местные сообщества должны были собирать свою историю. Этот принцип чем-то напоминает советскую национальную политику — только по отношению к регионам, а не к народам.

То есть уникальность региона в краеведческом музее раскрыта в четко определенных стандартных рамках. И в этом краеведческий музей отличается от этнографического, где мы всегда находим «уникальные объекты», привезенные в XIX веке «прекрасными» белыми этнографами из далеких «полей». В краеведческом музее рассказ про город выстраивается через типичное: типичное жилье, типичные ландшафты.

Краеведческий музей — это стандартная упаковка уникального содержания.

© Софья Гаврилова

А зачем была нужна эта стандартизация?

Мне кажется, что нужно было стандартизировать не регионы, а краеведческое движение и сами музеи. К 1920-м годам, когда большевики пришли к власти, масштаб движений по изучению региональных историй (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке) был настолько огромен, что необходимо было взять их под контроль. В XIX веке появление подобных музеев и обществ было скорее низовой инициативой, например, политических ссыльных. Реформа краеведения, которую предприняли после революции большевики, должна была взять все это под контроль. Кроме того, предполагалось, что краеведческие музеи помогут собрать больше знаний о регионах и образовывать население. До определенного момента этот проект стандартизации оказался успешным — по крайней мере до начала Оттепели.

А менялись ли экспозиции, когда менялся курс партии?

Да, они менялись. Первоначальные экспозиционные стандарты были введены в 1920 году. Потом был большой переворот в 1934 году. Следующие инструкции давались в 1955. Кажется, они были последними. Потом было выпущено одно постановление о ликвидации культа личности при Брежневе. И на этом история централизованного управления заканчивается. Несмотря на это, музеи все равно продолжают так или иначе воспроизводить то, что они привыкли показывать. Мы вновь услышим про централизованное изменение краеведческих музеев на уровне Министерства культуры уже в наши дни — в декабре 2021 года.

Давайте перенесемся в настоящее. Имеет ли смысл сейчас ходить в краеведческие музеи?

До начала войны в Украине я бы точно ответила, что да. В регионах появлялись очень классные инициативы. Многие старались разработать или хотя бы подумать о том, как можно рассказывать о своем городе или селе, не прибегая к стандартным схемам.

Я не хочу сказать, что это были региональные островки свободы или центры децентрализации знания. Но это зарождалось!

Мы, например, знаем, что был, вернее до сих пор есть, но уже функционирует немножко иначе прекрасный Томский краеведческий музей. Одним из его филиалов была тюрьма НКВД, экспозицию которого сделал «Мемориал» в 1989 году еще до развала Советского Союза. Насколько я знаю, сейчас очень много людей оттуда уволилось или их уволили.

Какой ваш прогноз: что ждет краеведческие музеи в будущем?

В декабре 2021 года мы открыли выставку «Уберите чучело лисы» в Музее Москвы. К этому мероприятию были приурочены несколько больших конференций. К моему личному ужасу, именно в тот момент начали обсуждать новый государственный формат краеведческих музеев. В декабре 2021 года в Петербурге прошло заседание Министерства культуры, где чиновники обсуждали, какие смыслы можно донести и что должно быть в обновленных краеведческих музеях. Идея, конечно, очень неправильная. До этого момента краеведческие музеи действовали более или менее независимо от федерального Минкульта и согласовывали свои действия только с региональным министерствами. Это заседание стало первым звоночком, знаменующим возврат к централизации в управлении краеведческими музеями и стандартизации их экспозиций. Видимо, это то, что с ними будет происходить сейчас. Но мы сейчас говорим про стратегии развития краеведческих музеев в «прекрасной России будущего» или сейчас, на фоне всех событий?

Давайте начнем с того, что может ждать краеведческие музеи, если ситуация в России не изменится?

Я могу только спекулировать, потому что никто не знает, что будет. Если в дальнейшем Россия продолжит ужесточать контроль за производством знания, что мы сейчас наблюдаем, — причем не только исторического, но и географического, — то, я думаю, нас ждет новая волна стандартизации краеведческих музеев. И кажется, что мы движемся в этом направлении.

А теперь давайте пофантазируем, что будет с краеведческими музеями в «прекрасной России будущего»?

Я очень надеюсь, что в «прекрасной России будущего» сеть краеведческих музеев начнет отвечать запросу на децентрализацию и самоопределение.

Краеведческие музеи станут центрами локальных деколониальных инициатив, например, в национальных республиках или автономиях. Они станут не спущенными сверху схемами о том, как представлять тот или иной регион, а скорее местами хранения семейных историй и коллективной памяти сообществ.

Мне кажется, что нынешние краеведческие экспозиции должны быть либо оставлены как памятники истории и соответствующим образом представлены, либо заменены. А вот дальше уже нужно разбираться. Точно одно — в «прекрасной России будущего» краеведческие музеи должны сильно измениться.

Мне хочется надеяться, что краеведческие музеи переживут прессинг со стороны властей. Хочется верить, что небольшие райцентры и деревни находятся под меньшим давлением. И там, например, сохранятся истории о том, как люди переживают наши дни. Надеюсь, что музеи найдут ресурсы и силы документировать то, что сейчас происходит в регионах, ведь мы сейчас просто отрезаны от этой информации.

Вы много занимались краеведческими музеями до 2022 года. Встречались ли вам в России примеры музеев с деколониальной повесткой?

Хочу сразу оговориться, я очень много, где не была, но я не знаю примеров активной (которая бы еще и так позиционировалась) деколониальной работы в краеведческих музеях. Я знаю, что краеведческий музей в Анадыре был пересобран командой Ольги Шишко из ГМИИ имени Пушкина. Мы много спорили, но ее команда считала свою работу попыткой деколониальной пересборки экспозиции. Есть очень хороший пример музея в Находке, который был пересобран бюро Solarsense.

Но опять же мы здесь говорим не про то, как местные жители, которым дали возможность и ресурсы, что-то сами сделали — например, рассказали, как они переживали XX век. Мы говорим про обратное — новые, действительно классные экспозиции создали приглашенные из Москвы специалисты. А мне кажется, деколониальное — это не про деколонизацию извне.

Деколониальное — это про то, чтобы дать место, ресурсы и любую иную поддержку в выработке альтернативы единой, спущенной сверху схеме.

Вот таких примеров я не знаю — и я буду очень рада, если мы найдем их после выхода этого материала.

Интересно, а что должно произойти, чтобы люди сами решили, что нужно собраться и все пересобрать?

Так вы знаете, люди на самом деле все понимают. Есть очень много художников и в Бурятии, и в Татарстане, которые активно работают с темой национальной идентичности, но просто не в стенах краеведческого музея, а в пабликах в телеграме и инстаграме.

К сожалению, институциональная жесткость и неподвижность краеведческих музеев просто не впускают деколониальные инициативы в свои стены.

Я была, к примеру, в краеведческом музее в селе Лаврентия на Чукотке. Там очень-очень старая советская экспозиция о том, как русские пришли и принесли Чукотке все блага. Прекрасные местные женщины проводят экскурсию по этому музею, потом садятся с тобой и рассказывают, какое это было ужасное советское переселение и как это повлияло на их семьи. Но почему-то у них не женится в голове, что в полузаброшенном селе они могут взять и сами изменить то, что рассказывается у них в музее.

Не так давно у вас вышла книга «Russia’s Regional Museums. Representing and Misrepresenting Knowledge about Nature, History and Society» [Краеведческие музеи в России: знание и незнание о природе, истории и обществе]. Можете коротко рассказать, о чем она?

Эта книжка была сделана по диссертации — весь диссер был о том, о чем краеведческие музеи не говорят. Я пыталась определить, какие непроговоренности существовали в краеведческих музеях в советское время, а какие появляются сейчас. Книжка поделена на те же разделы, что и сам краеведческий музей: история, природа и общество.

Можете привести несколько примеров таких непроговоренностей?

К примеру, в историческом разделе я говорила про репрессии. Есть музеи, которые включают ГУЛАГ в экспозицию, но вопрос не в том, показали или не показали вы ГУЛАГ. Важно, показали ли они, что лагерь и люди, которые были репрессированы, вообще-то составляют 90% того, о чем этот регион. Потому что зачастую это рассказано очень поверхностно. Например, в музее в Березниках — прекрасный город, прекрасные заводы, но и лагерь тут тоже был. То есть несмотря на то, что есть какие-то формальные упоминания того, что ГУЛАГ здесь был, его роль в развитии региона вообще не отражена в экспозиции.

Если говорить про разделы, посвященные обществу, то тут показательны музеи, которые находятся в национальных республиках или автономных областях. В них акцент всегда делается на историю про русское государство в этих регионах — либо империю, либо советское. И никогда — на коренных народах, например, севера.

Что касается природы, то, наверное, самый яркий пример — это такое очень потребительское отношение к природе, которое у нас идет с советских времен, когда она представлена как плацдарм для добычи ресурсов и построения государства.

И под конец лирический вопрос — вдруг у вас есть какой-то музей, с которого началась ваша история работы с краеведческими музеями?

Я начала заниматься краеведческими музеями, когда поняла, что нет внятной работы, которая бы объясняла западному академику, что это такое. Но у меня есть музей, с которого началась моя полевая работа. Это Якутский краеведческий музей. У него во дворе стоит часовня и огромный скелет кита, и все это на фоне хрущевок. Просто Левиафан в действии. И после этого мне правда стало очень интересно, как это возможно, как это все сосуществует?