Одна из самых смелых градостроительных авантюр СССР — Игарка в Красноярском крае. Здесь власти хотели приручить вечную мерзлоту и построить город мечты — причем из дерева и в конструктивистских формах. К работе привлекли известного архитектора Ивана Леонидова, но он так и не закончил проект, а Игарка так и не стала столицей Арктики. Почему так случилось, попытался разобраться историк и искусствовед Иван Атапин в своей книге «Утопия в снегах» об экспериментальных городах Сибири. Вместе с издательством Музея «Гараж» публикуем фрагмент из нее.

Иван Атапин. Утопия в снегах. Социально-архитектурные эксперименты в Сибири, 1910-1930-е. Издательство Музея «Гараж», 2025

Пожалуй, одной из самых экстремальных «строек социализма» не только в Сибири, но и во всем СССР стал город Игарка, расположенный в зоне вечной мерзлоты за полярным кругом, на берегу одноименной протоки реки Енисей. Советское правительство планировало создать здесь важнейший узел Северного морского пути — порт для экспорта леса, который был бы доступен для больших европейских судов. Первые поселенцы прибыли на Игарскую протоку летом 1929 года, а уже через несколько лет число жителей перевалило за 15 тысяч человек, включая значительный контингент ссыльных.

Строго говоря, Игарка не была соцгородом в традиционном понимании: градообразующим предприятием являлся торговый порт, а не завод или шахта. Однако репрезентация Игарки в пропагандистских материалах ничем не уступала таким индустриальным гигантам, как Новокузнецк. Пафос подчинения самой природы и изменения ее условий, преодоления невиданных доселе трудностей, освоения прежде необжитого пространства рисовал весьма притягательный образ «советской столицы Арктики» и навевал воспоминания о бесстрашных колонизаторах старого времени, основателях полулегендарных Мангазеи и Зашиверска.

«Город никогда так не строили. В тайге вырубали улицы. В тайге выжигали площадки для заводов. Земля оттаяла на полметра. Рубили мерзлоту. Рубили чистый лед. Находили кости мамонтов. Так рыли котлованы. Днем людей ела мошкара: от нее распухали шейные железы. В тайге по вырубленным улицам отступал медведь».

К середине 1930-х Игарка представляла собой оживленный перевалочный центр. В силу специфического положения он стал своеобразной витриной достижений советской власти. В отличие от других сибирских соцгородов, Игарку на постоянной основе посещали большие группы иностранцев — шведские, норвежские, британские, немецкие моряки, которые привносили в городскую жизнь космополитический колорит.

На улицах Игарки иностранцы находились постоянно. В отличие от других советских городов, здесь регулярно проводились совместные культурные и спортивные мероприятия. Одну из главных улиц Игарки даже неофициально называли Порт-стрит.

В Игарке работали больница, детский сад, школы, столовые, универмаги, кинотеатр и даже совхоз, где выращивали репу и кольраби для предотвращения цинги среди жителей. Облик заполярного поселения неизменно удивлял гостей. Писатель Алексей Кожевников так передал эти ощущения.

«Игарка, несомненно, самый оригинальный из всех городов СССР, а возможно, что и всего мира. <...> Один из спутников назвал ее свечей. „Подсунь спичку, и сгорит дотла, как свечка“. Другой определил, что Игарка — это организованное дерево».

Действительно, весь город, начиная от крупных зданий и заканчивая тротуарами, был деревянным, поскольку многометровый слой вечной мерзлоты не позволял закладывать фундаменты для каменных домов. В условиях отсутствия металла, железобетона и качественного кирпича строителям Игарки пришлось обратиться к традициям сибирского деревянного зодчества, вобравшим в себя многовековой опыт приспособления к экстремальному климату. Архитектурное своеобразие Игарки состояло в том, что практически все значимые объекты были выдержаны в духе конструктивизма. В панораме города выделялись монументальные здания, построенные в 1931–1933 годы: Дом Советов, управление порта, дом инженерно-технических работников, клуб. Их возведение осуществлял Северо-Енисейский строительный трест («Севенстрой»).

Жилой дом инженеров © «СССР на стройке» № 11, 1932

Архитектурное решение этих построек было выполнено на достаточно высоком профессиональном уровне, с тщательным соблюдением основных конструктивистских принципов. Формы авангардной архитектуры, переработанные в деревянном исполнении, выглядели ничуть не менее изящно, чем «каменные», о чем свидетельствуют сохранившиеся фотографии. Особенно выразительным было здание портового управления с граненой наблюдательной башней, которая напоминала корабельную рубку или трубу океанского лайнера.

Здание портового управления © «СССР на стройке» № 11, 1932

Городской клуб — внушительное нагромождение бревенчатых срубов — имел двухъярусный зрительный зал на 900 человек с вращающейся сценой, чему могли бы позавидовать многие советские культурные учреждения.

Городской клуб © «СССР на стройке» № 11, 1932

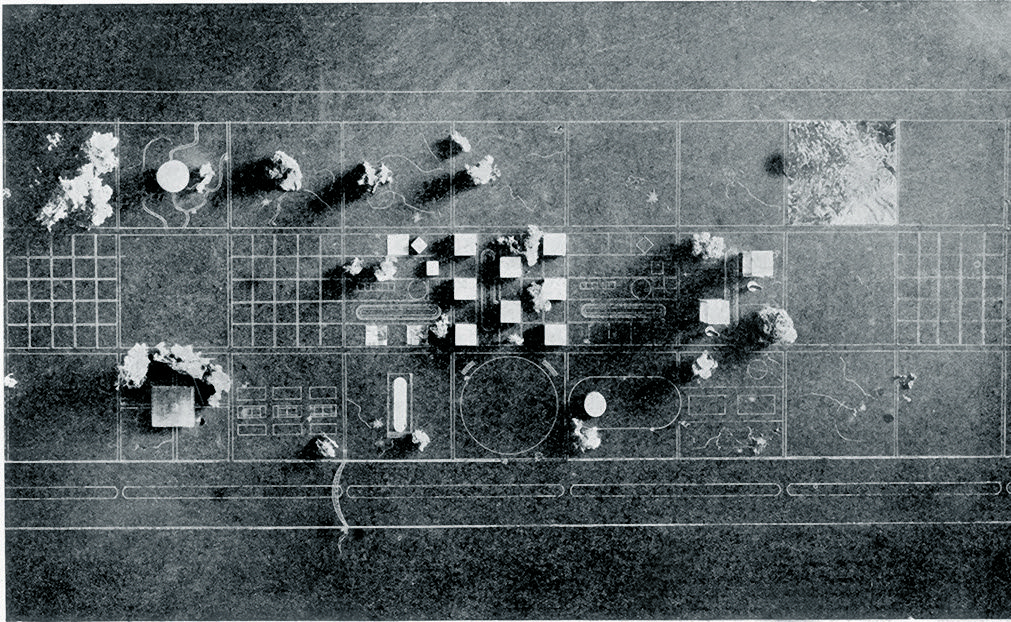

Летом 1931 года в Игарку на несколько месяцев прибыл знаменитый московский архитектор Иван Ильич Леонидов. В те годы он был известен не только как молодой лидер конструктивизма, но и как сторонник новаторской градостроительной модели линейного расселения. При участии Леонидова был создан проект уральского соцгорода Магнитогорска, который представлял собой три многокилометровые параллельные линии, протянутые от сельскохозяйственного комплекса в сторону металлургического комбината. Главная, жилая полоса была обрамлена полосами общественных зданий и парковых зон. Целью проекта заявлялось создание децентрализованной пространственной среды, в которой здания гармонично сочетались бы с природным окружением. И хотя этот необычный и смелый подход не мог быть осуществлен, он встретил положительные отклики в профессиональном сообществе.

Эту же концепцию Леонидов собирался применить в генеральном плане Игарки. По словам архитектора, население города должно было увеличиться в ближайшие годы до 30 тысяч человек; при этом развитие промышленности и рост числа горожан связывались с освоением сырьевых ресурсов края, которые даже не были изучены в полной мере. По этой причине Леонидов предложил гибкую схему планировки в виде линии, протянутой вдоль приречной промышленной территории. Таким образом, по мнению архитектора, обеспечивалось наикратчайшее расстояние от жилых массивов до порта и других предприятий на Игарской протоке. Город-линия шириной 300 метров включал в себя жилые зоны и обслуживающие участки, рассчитанные на переход «от индивидуального бытового обслуживания к полному обобществленному». По сторонам от города-линии разбивался парк с кафе, спортивными площадками и открытыми эстрадами, также в нем находились тепличные хозяйства и питомники.

Любопытно, что за 15 лет до Леонидова идею линейного расселения в Сибири выдвинул Алексей Гастев. «Вольные сибирские переселенцы создали новый тип селений, идущих прямыми линиями в два ряда домов на сотни верст, и из степей создали тысячеверстный хутор, прорезающий быстрыми, смелыми линиями Сибирь с юга на север и с запада на восток», — писал он в своей утопии «Экспресс».

Бригада ОСА. Проект города-линии Магнитогорье. Макет застройки © Николай Милютин «Соцгород», 1930

Леонидов, однако, сильно недооценил суровость игарского климата. Особые нарекания вызвали предложенные им открытые досуговые площадки и кафе, которыми можно было бы пользоваться лишь летом, не более полутора месяцев в году. На обсуждении генплана присутствующие попросили, чтобы «при дальнейшей разработке проекта было особенно учтено то обстоятельство, что в условиях мороза и пурги в Игарке, когда на месяц приостанавливается даже вся промышленная жизнь города, было спроектировано соответствующее обслуживание культурно-бытовых условий, в том числе и нарпита».

Генплан Леонидова остался лишь набором идей. В отличие от проекта Магнитогорска, игарские эскизы архитектора предельно схематичны, почти абстрактны. Он остановился на предварительном этапе, не оформив замысел в более завершенный вариант. Тем не менее последующий рост Игарки фактически совпал с предложением Леонидова. Город застраивался по западному направлению вдоль Игарской протоки, что было самым естественным и предсказуемым вариантом развития.

Ивану Леонидову часто приписываются проекты конструктивистских зданий Игарки, упомянутых выше. По-видимому, в действительности Леонидов не имел никакого отношения к непосредственной застройке города.

Он создавал общую градостроительную концепцию, в то время как проекты отдельных зданий и сооружений выполнялись сибирскими специалистами, более подкованными в вопросах местного климата и не понаслышке знакомыми со спецификой деревянного зодчества.

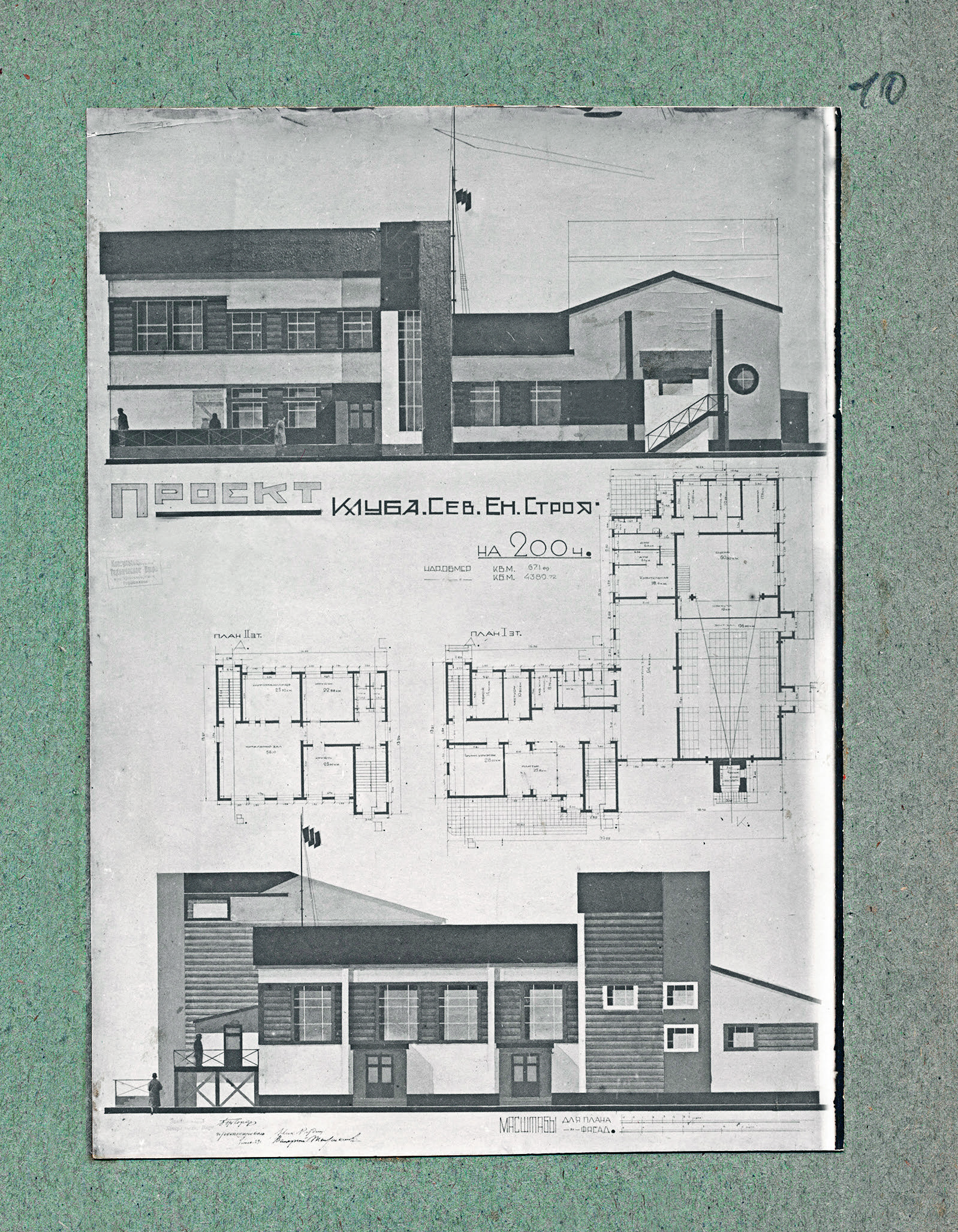

Сохранился проект клуба «Севенстроя» на 200 человек, составленный новосибирскими архитекторами (Николай Рудин и др.) в 1929 году, то есть за два года до приезда Леонидова в Игарку. Проект предназначался для приполярных районов. Двухэтажная постройка, компактная в плане, с резко асимметричной объемно-пространственной композицией, ничем не отличалась от аналогичных железобетонных клубных зданий, кроме строительного материала — дерева. Ее архитектурный облик имел определенное сходство с конструктивистскими зданиями Игарки, построенными позднее. Проект клуба «Севенстроя» — редкий и удачный пример авангардной архитектуры, адаптированной для Крайнего Севера.

Николай Рудин и др. Проект клуба «Севенстроя», 1929 год © Новосибирский городской архив

Одним из предложений Ивана Леонидова для заполярного города было «проектирование нового социалистического типа жилища». Советская пресса не акцентировала на этом внимания, ссылаясь на то, что жизнь в Игарке трудна лишь поначалу, а 60-градусные морозы «переносятся легко», поэтому особой нужды в новых типах домов нет. Известно, что для жителей возвели более 100 бревенчатых «коттеджей», но их характеристики обычно не приводились, и было сложно догадаться, что скрывалось за таким обозначением. Интересное свидетельство о быте игарских первопоселенцев оставил британский публицист и путешественник Босуорт Голдман — автор травелога «Красный путь через Азию» (1934). За несколько дней пребывания в городе он успел подробно ознакомиться с его планировкой и застройкой.

«Главный рабочий поселок состоял из небольших домиков, в которых было по четыре комнаты размером 12 футов в длину и в ширину [~13 кв. м]; в каждой комнате проживала семья или группа [рабочих]. Возведение домов обычно начиналось с центральной печи из мягкого кирпича местного производства, и вокруг нее достраивались остальные комнаты <...> Проблема была в том, что зимой печь проваливалась в оттаявший из-за нее грунт, оставляя дом на замерзшей поверхности. Этого не учел архитектор, присланный из Москвы для улучшения модели жилища...»

Иными словами, Голдман описал распространенный в Сибири тип крестового сруба (дом-крестовик), разгороженный на четыре половины с печью в центре. Но если в прежние времена такой дом предназначался для одной большой семьи, то теперь он трансформировался в коммунальное жилье для 15–20 человек. Не исключено, что московским архитектором, которого упомянул британец, был Леонидов.

Можно сказать, что в долгосрочной перспективе игарский эксперимент оказался успешным. На некоторое время он словно стал утопией, воплощенной в жизнь. «Золотой век» города пришелся на 1970–1980-е годы, когда был достигнут пик экспортной отгрузки леса из Игарского порта. Но затем последовал глубокий спад, от которого Игарка не может оправиться до сих пор. Архитектурное наследие первых лет жизни «самого оригинального из всех городов СССР» стало утрачиваться. Особенность конструктивистских зданий Игарки — дерево — в конечном счете привела к их гибели, все уникальные постройки одна за одной исчезли в огне. Сегодня старые кварталы Игарки стерты с лица земли, сам город превратился в медленно вымирающий поселок, и о дерзновенных планах советской заполярной колонизации напоминают лишь исторические материалы.

Полезные ссылки:

Подробнее о книге «Утопия в снегах» можно узнать на сайте издательства.