В начале прошлого столетия советские граждане массово открывали для себя кино, а архитекторы — кинотеатр как новый тип общественного здания. Какие проекты они предлагали? Сколько раз можно перестроить одно сооружение из-за меняющейся политики партии? И много ли новаторских кинотеатров дожило до нашего времени?

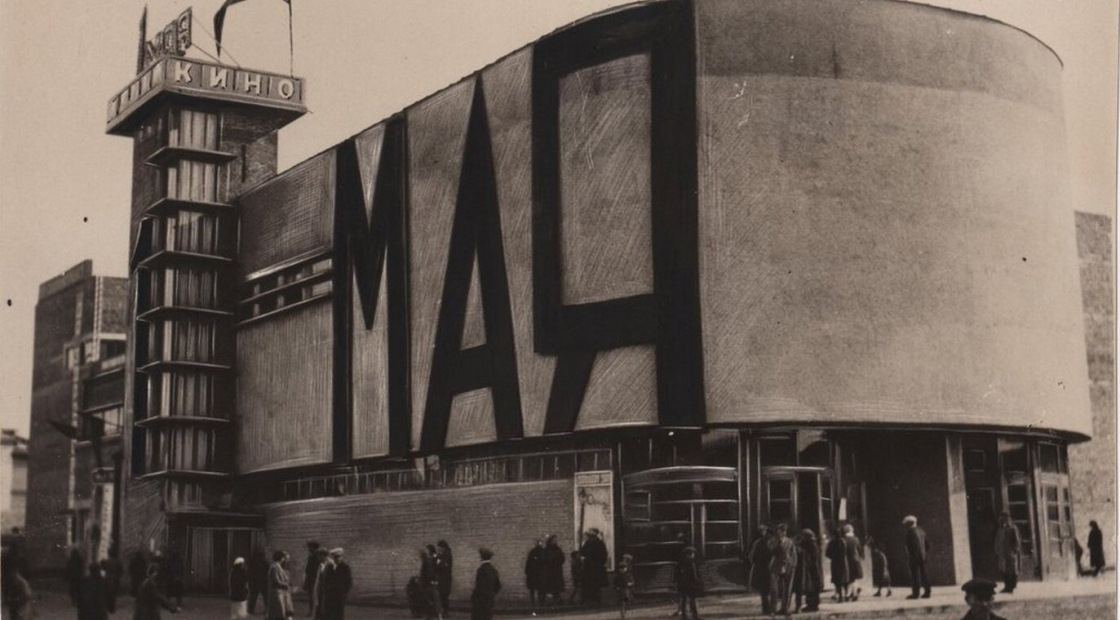

Кинотеатр «Центральный» в Иванове © ivanovoredthread.ru

Кинотеатр «Темп», Екатеринбург

Архитектор: Петр Оранский, 1933 год

В годы первой пятилетки в Свердловске построили Уральский машиностроительный завод, а рядом с ним — жилой район, где, конечно, был и кинотеатр. «Темп» открылся уже в 1932 году, опередив запуск самого предприятия на год. Проект приписывают главному архитектору Уралмаша Петру Оранскому, однако, за основу был взят типовой проект.

На немногих ранних фотографиях видно приземистое здание с большими окнами, напоминающее цех или гараж. Иногда такие пропорции объясняют аварией: якобы в ходе строительства от второго этажа пришлось отказаться. Но «промышленный» образ кинотеатра вряд ли случаен: индустриальная архитектура была одним из главных источников вдохновения для раннего модернизма, а отсылка к ней смотрелась весьма органично в заводском районе. Именно в этом «гараже» свердловчане впервые увидели звуковое кино — фильм «Путевка в жизнь».

Зрительный зал, 1940-е годы © Государственный архив Свердловской области

В 1943 году входная часть и интерьеры здания были перестроены Моисеем Рейшером. Десятилетием ранее он спроектировал Белую башню — символ авангардного Екатеринбурга. Теперь же Рейшер обратился к теме «классического наследия»: к строгим конструктивистским формам он добавил неоклассический декор. Самой яркой деталью обновленного «Темпа» стали две квадратные колонны. Фойе украсили барельефы-медальоны, для которых, по легенде, позировали жители и жительницы Уралмаша.

Реконструированное здание «Темпа», 1950-1951 год © Государственный архив Свердловской области

Кинотеатр проработал до начала 1990-х годов, после чего в здании поочередно располагались мебельный магазин, склад, кафе «Солдат удачи» и академия фехтования. Окончательно «Темп» закрылся после пожара в 2011 году, а в 2018 его снесли. От некогда главного свердловского кинотеатра остались лишь колонна, фрагменты капители и несколько деталей декора — теперь они хранятся в частном музее конструктивизма.

Кинотеатр «Центральный», Иваново

Архитекторы: Евгений Брокман, Василий Войнов, 1929–1932 годы

В конце XIX века Иваново-Вознесенск стал важным промышленным центром Российской империи. С приходом советской власти он продолжил активно развиваться, но уже в соответствии с новыми представлениями о социалистическом городе. Возводились новые рабочие поселки, дома-коммуны, фабрики-кухни, современные фабричные корпуса и административные здания.

Кинотеатр «Центральный», середина 1930-х годов © архив Юрия Андреяненкова

В 1929 году в Иванове началось строительство первого кинотеатра — и сразу на 1300 зрителей! Проект принадлежал Евгению Брокману и Василию Войнову, авторам главного корпуса Мосфильма. Однако курировал строительство один Войнов — его напарник был расстрелян по ложному обвинению вскоре после начала работ.

Кинотеатр «Центральный», 1936 год © К. С. Ибрагимов

Как и остальные здания Иванова этого периода, кинотеатр-гигант был решен в логике конструктивизма. Здание не имело основного фасада. На одну из главных магистралей города — Социалистическую улицу (нынешний проспект Ленина) — выходил протяженный фасад с башней, но главный вход был расположен сбоку. Над входом нависал массивный выступ зрительного зала — он то и завлекал проходящих мимо в кино. Такое архитектурное решение, кстати, роднит ивановский кинотеатр Брокмана и Войнова и московское здание Центросоюза Ле Корбюзье — округлый корпус клуба в нем тоже выдвинут вперед.

Кинотеатр после реконструкции, 1967 год © Владимир Березин

Сейчас увидеть эффектный конструктивистский фасад не получится. По грустной иронии, «Центральный» был перестроен в духе неоклассики уже во время «борьбы с излишествами в архитектуре»: в 1956 году Николай Кадников и Николай Менде добавили колонны и балюстраду на крыше. В наши дни здание занимает торговый центр «Плаза», сохранивший фасады середины века.

Торговый центр «Плаза» © Екатерина Карабина / WikiCommons

Кинотеатр «Пролеткино», Новосибирск

Архитекторы: С. Шестов, 1925–1926 годы, Виктор Масленников, 1936 год, Георгий Кравцов, Борис Биткин, 1951–1952 годы

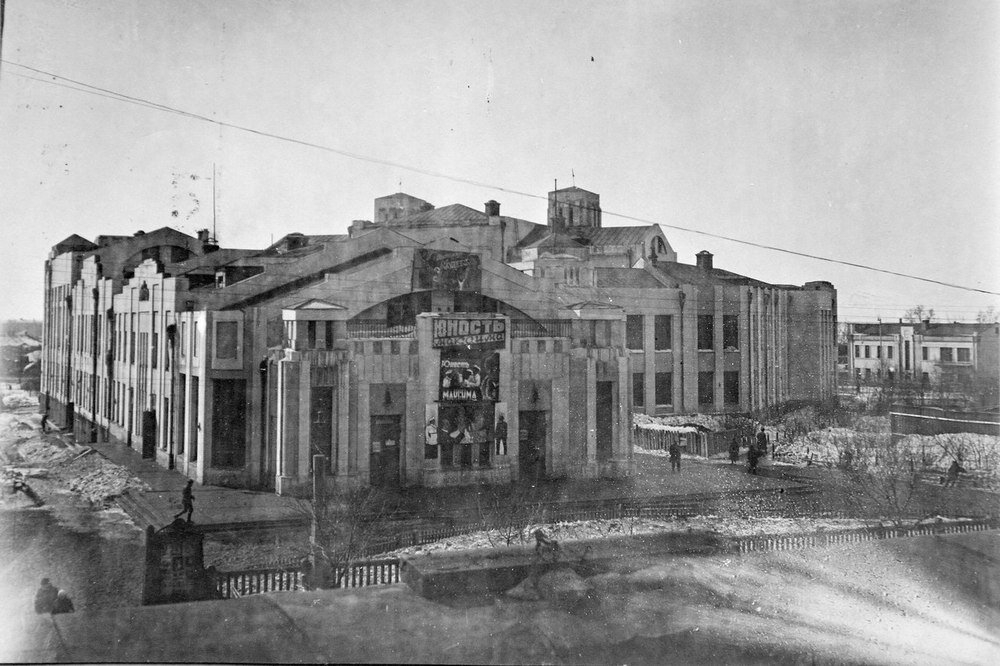

В 1925 году в Новониколаевске, вскоре переименованном в Новосибирск, началось строительство большого Дворца Труда с залами для заседаний, клубами, библиотекой и столовой. Особое место в нем занимал кинотеатр «Пролеткино». Массивное здание по проекту С. А. Шестова ассоциируется с первыми постройками в духе ар-деко, появлявшимися в то время в Западной Европе. Его фасад напоминал средневековый замок с центральными воротами, сторожевыми башнями и крепостными зубцами, над которыми будто бы садилось солнце — полукруглый фронтон с огромным окном.

Дворец труда с кинотеатром «Пролеткино», конец 1920-х годов © bsk.nios.ru

Кинотеатр пережил две реконструкции, изменившие его до неузнаваемости, — в 1936 и 1952 году. Сначала здание лишилось фронтона и граненых выступов. «Крепостные ворота» превратились в триумфальную арку.

Здание после первой реконструкции в 1936 году © Музей Новосибирска

Затем кинотеатр, переименованный в «Победу», стал еще строже (и гораздо банальнее) — центральным элементом стал массивный восьмиколонный портик. По бокам появились аркады, отдаленно напоминающие галереи Казанского собора в Петербурге — они служили дополнительным пространством для афиш и ограждали площадь перед входом.

После реконструкции 1952 года © Центр культуры и отдыха «Победа»

До 1990-х годов в «Победе» проходили премьеры фильмов, лекции и джазовые концерты, а на экране под открытом небом крутились киножурналы и мультфильмы. После кинотеатр был закрыт, а здание заброшено. Но уже в 2002 году в нем начались восстановительные работы — и сегодня здесь по-прежнему можно посмотреть кино.

«Победа» в настоящее время © Филипп Крикунов / WikiCommons

Кинотеатр «Художественный», Орехово-Зуево

Архитектор: неизвестен, 1936 год

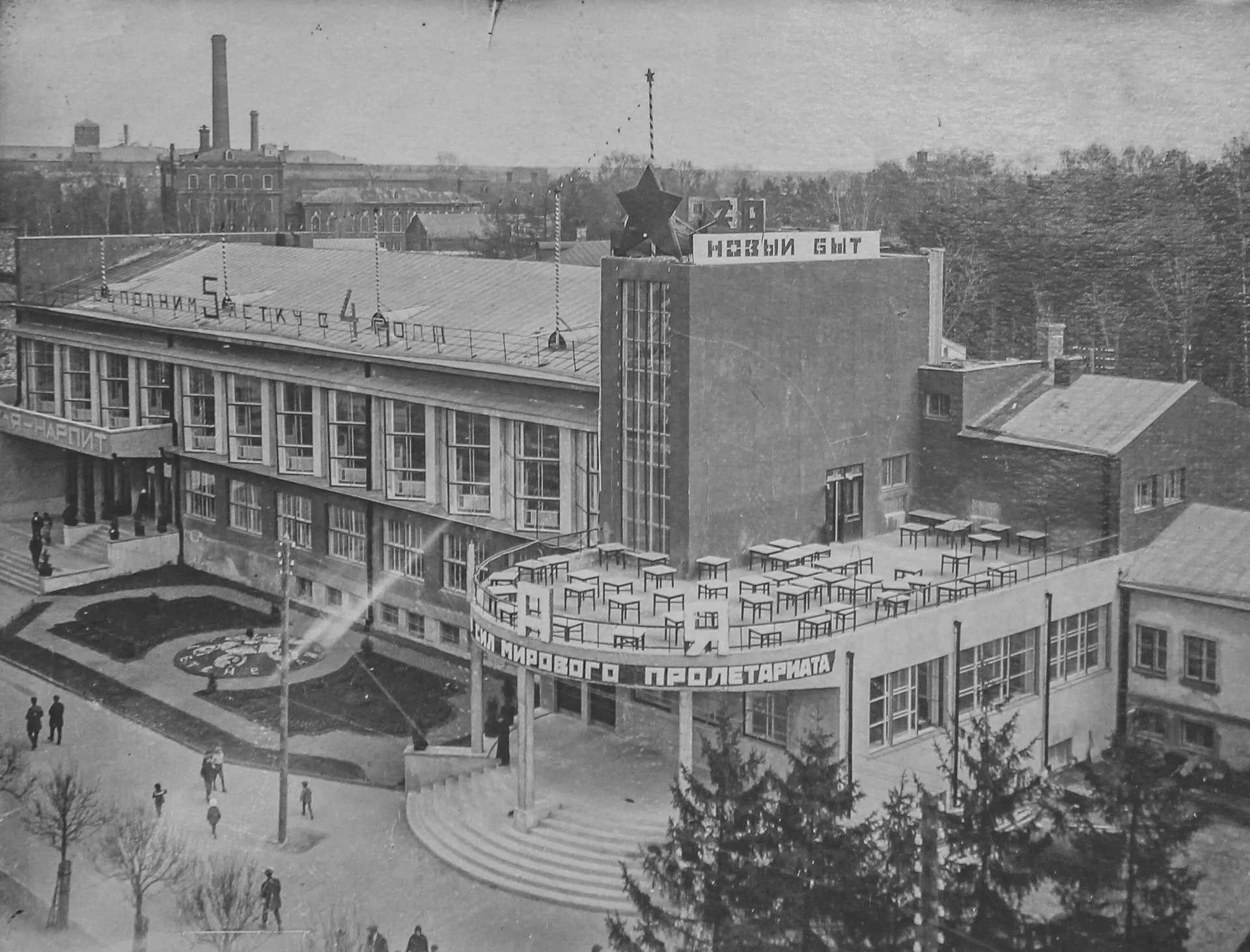

В 1930 году в Орехово-Зуеве открылась фабрика-кухня. Ее архитектура была подчеркнуто современна — чего стоят окна-книжки второго этажа или полукруглый козырек над входом, служивший балконом для обедов под открытым небом. Предполагалось, что совместное питание сплотит фабричный коллектив близлежащих текстильных предприятий. Однако в реальности объединила людей не фабрика-кухня, а кинотеатр «Художественный», который появился в том же здании шесть лет спустя.

Здание фабрики-кухни, будущего кинотеатра «Художественный», начало 1930-х годов © Орехово-Зуевский краеведческий музей

На первом этаже был устроен малый, а на втором — большой кинозалы, где показывали новинки кино. Окна-книжки освещали фойе: в нем нередко играла живая музыка и устраивались танцы — например, в год открытия сюда с гастролями приезжал московский джазовый ансамбль. За питание посетителей отвечали ресторан у главного входа и кафе «Седьмое небо».

Входная группа будущего кинотеатра «Художественный», начало 1930-х годов © pastvu.com

«Художественный» сохранял свой конструктивистский фасад и в позднесоветское время. Разве что в 1960-е годы на балконе появились крыша и остекление, не нарушившие, однако, изначальной композиции. К сожалению, в 1978 году здание кинотеатра погибло в пожаре. Сегодня на его месте стоит торговый центр «Никольский», в котором нет ни кинотеатра, ни ресторана.

Киноконцертный зал Автозавода (кинотеатр «Мир»), Нижний Новгород

Архитектор: Александр Гринберг, 1937 год

В 1932 году в Нижнем Новгороде, вскоре переименованном в Горький, вступил в строй автомобильный завод имени Молотова (с 1957 — ГАЗ). Предприятие было спроектировано американским бюро Альберта Кана, автомобили производились по лицензии Ford... А вот рабочий поселок при заводе создавали уже советские архитекторы. В основе планирования лежала идея соцгорода. Предполагалось, что быт жителей будут организовывать специальные учреждения: обед не дома на кухне, а в столовой, стирка — в прачечных, воспитание детей — в детских садах и школах.

Киноконцертный зал Автозавода, 1955-1957 год © Русский музей фотографии

Что делать с освободившимся от хозяйственных хлопот временем? Конечно, культурно отдыхать! В 1934 году при заводе прошел конкурс на строительство местного Дворца культуры. В нем победил архитектор-рационалист Александр Гринберг, бывший член АСНОВА. Он предложил разбить ДК на три отдельные постройки: клуб, театр и киноконцертный зал. Из всего задуманного удалось возвести только кинотеатр — он появился в 1937 году.

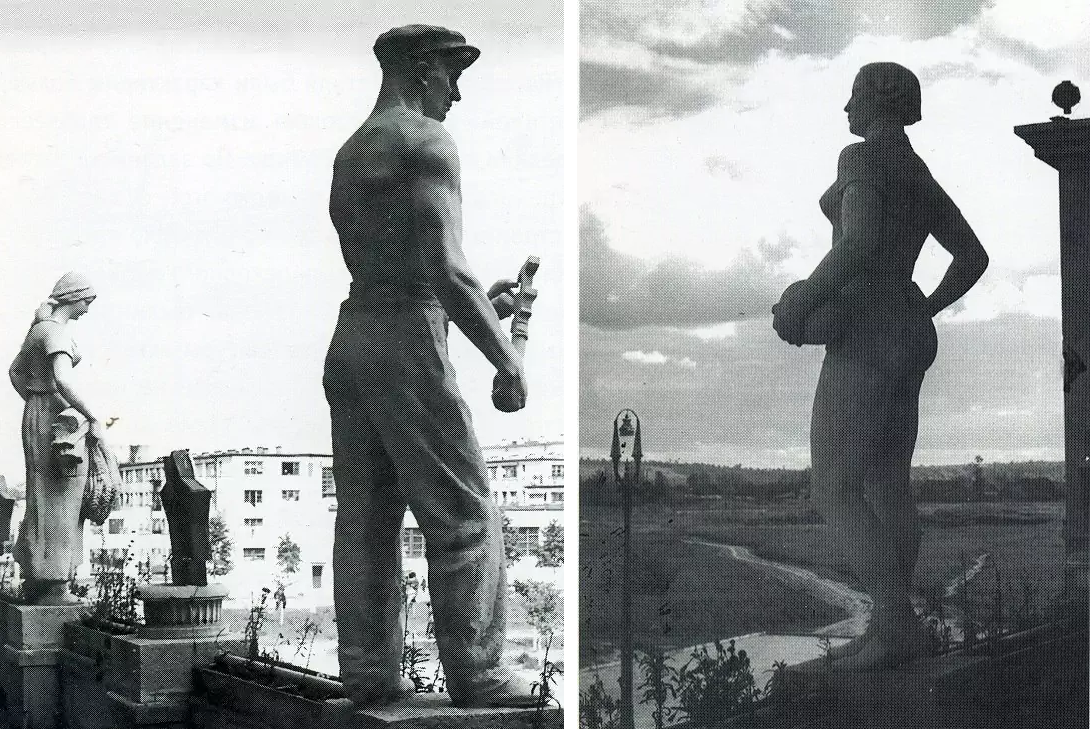

Киноконцертный зал Автозавода, 1937 год © nn.ru

Здание выделялось на фоне типовых домов Автозавода и размером, и изысканностью архитектуры. С двух сторон прямоугольное здание огибала колоннада, а вход был отмечен глубоким порталом. Сверху, по периметру колоннады, Гринберг поместил статуи рабочих, чьи белоснежные фигуры напоминали античных богинь и атлетов. Только атрибуты — разводной ключ, сноп пшеницы, летный шлем — говорили о том, что это все-таки советская молодежь.

Статуи на колоннаде © Автозаводцы – Автозаводский район / ВКонтакте

План кинотеатра был стандартным для своего времени — разве что асимметрично расположенные вход и колоннада «выдавали» в авторе сторонника авангардного проектирования.

К счастью, капитальный ремонт 2002 года не изменил наружный облик здания, и в нем по-прежнему можно увидеть новинки кинопроката.

Кинотеатр «Звезда», Тверь

Архитектор: Виктор Калмыков, 1937 год

В конце 1930-х годов количество кинотеатров в СССР стремительно возрастало. Требовались типовые решения, а еще — специалист, который быстро и гибко объединял бы общие наработки в законченный проект. Таким мастером стал Виктор Калмыков. За сравнительно небольшой период времени — с 1931 по 1956 годы — по его чертежам было построено около пятидесяти кинотеатров от Москвы до Мурманска.

Кинотеатр «Звезда» в 1959 году © Государственный архив Тверской области

Один из них — «Звезда» в Твери. Кинотеатр решили поставить на набережной Волги, на окраине Городского парка, где любили отдыхать горожане. Монументальное здание хорошо обозревалось и с другого берега реки: его портал, напоминающий киноэкран, издалека заявлял о назначении постройки.

По обе стороны от портала-«экрана» Калмыков поставил башни, похожие на трубы бинокля. В них находятся пандусы, позволяющие подняться из просторного фойе в кинозалы. Каждая из башен вела в «свой» кинозал, так что потоки зрителей, идущих на разные фильмы, не пересекались. На самом верху башен располагаются открытые ротонды с видом на Тверь. Калмыков старался учитывать специфику места и адаптировал типовой проект под конкретные условия города.

Вид с ротонды кинотеатра «Звезда», вторая половина 1950-х годов © Частный архив

В целом кинотеатр сохранил свой первоначальный облик и в 1989 году был включен в список памятников регионального значения. Сегодня в «Звезде» работают уже пять кинозалов — в ходе реконструкции два больших зала разделили на меньшие помещения.

Что еще почитать:

- Светлана Булатова. Уралмаш: улицы, истории, лица. Путеводитель. Екатеринбург: Формат, 2018.

- Екатеринбург. Архитектурный путеводитель. 1920–1940. Вып. 001. Екатеринбург: Tatlin, 2015.

- Михаил Тимофеев. Иваново. Город красной зари. Неканонический путеводитель. Иваново, 2017.

- Селим Хан-Магомедов. Виктор Калмыков. М.ː РИП-холдинг, 2011.