Комната для прислуги и «черная» лестница — приметы не только «хором» дореволюционного времени, но и квартир, принадлежавших сталинской номенклатуре. В своей новой книге Дмитрий Хмельницкий рассказывает о мечтах и реальности советской жилищной политики 1925–1955 годов, а также о как бы несуществующих домработницах и бесконечных бараках, скрывающихся за эвфемизмом «рабочее жилище». Совместно с издательством DOM publishers мы публикуем отрывок из этого важного исследования.

Дмитрий Хмельницкий. Жилищное строительство в СССР 1925–1955. Архитектура сталинской эпохи. DOM publishers, 2025

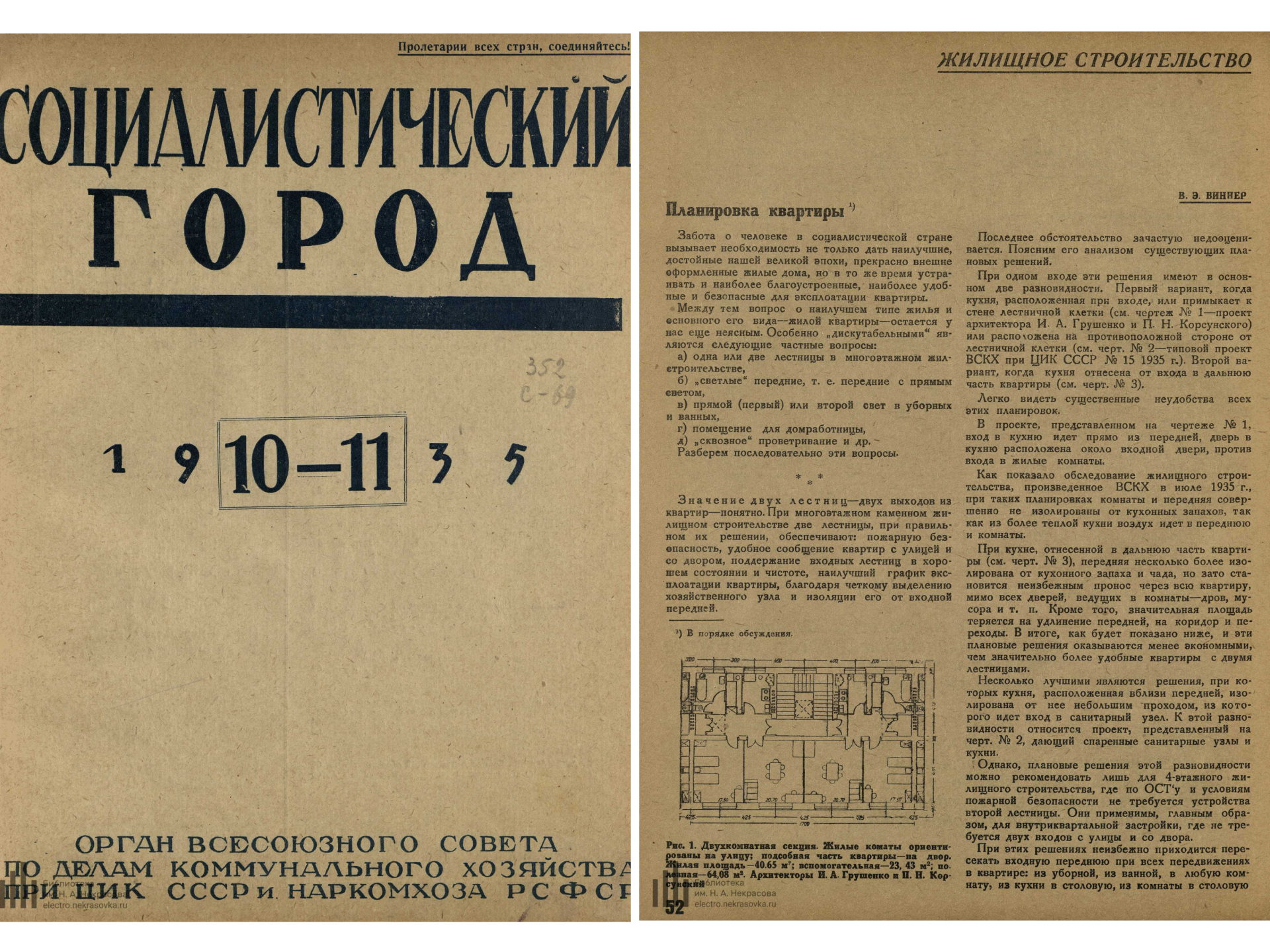

В середине 30-х годов разворачивается типовое проектирование квартир нового типа и обсуждение их преимуществ в прессе. Журнал «Социалистический город» публикует в № 10–11 за 1935 год статью инженера Виннера «Планировка квартиры». Два года назад Виннер опубликовал в журнале «За социалистическую реконструкцию городов» (1933, № 1) трагическую статью о проблемах барачных городов, речь о которой шла выше. Теперь приоритеты радикально изменились. В новой статье обсуждаются экономические и комфортные преимущества квартир с двумя входами перед обычными, с одним входом. Приводятся многочисленные примеры разнообразных планировок секций с двумя и с одной лестницами, включая необычный вариант секции с одной лестницей, но с дополнительными «черными» выходами на нее из кухонь.

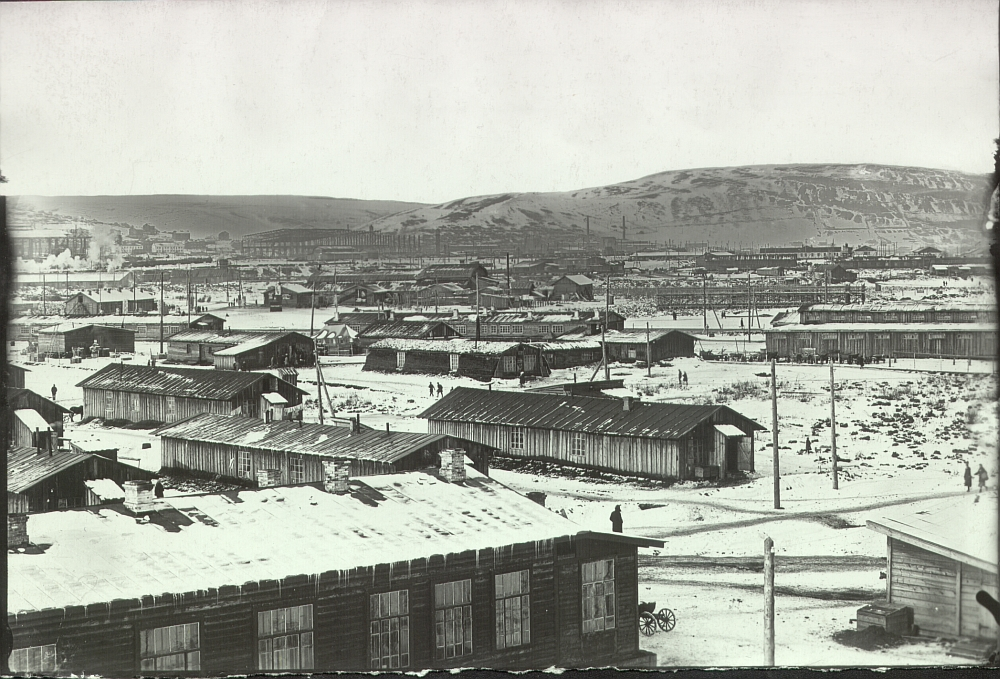

Жилье барачного типа на Кузнецкстрое (с 1932 года — Новокузнецк), 1931 год. В первые годы строительства комбината 95% рабочих жило в бараках и землянках © Государственный архив Кемеровской области

Интересен пассаж о комнате для прислуги: «Неясным является в нашем жилстроительстве вопрос о помещении для домашней работницы. Комиссия ВСКХ, изучавшая лучшие объекты жилищного строительства, опросила в ряде домов несколько десятков жильцов квартир. На основании многих анкет и опросов можно прийти к выводу, что проекты жилых домов должны сейчас решаться в двух вариантах. Для рабочих поселков, где население, как правило, питается в столовых, где имеются детские ясли и сады, домработниц не держат и помещение для домработницы не требуется. В крупных городах огромное большинство жильцов настаивает на необходимости иметь помещение для домашней работницы при кухне в виде изолированной, по возможности светлой, площади в 3,0–4,0 м²».

Понятно, что опросы проводились среди жильцов привилегированных домов, «огромное большинство» которых настаивало на необходимости иметь помещение для домработницы. Понятно также, что применительно к рабочим поселкам речь идет опять же не о рабочем жилье, а о жилищах заводского начальства — меньшего ранга, как правило, чем жильцы столичных квартир. Выводы статьи: «Для пяти- и выше этажных домов должно проектировать квартиры с двумя лестницами, при этом расположенными в разных концах квартиры и выходящими: одна — на улицу, другая — во двор... Квартиры следует проектировать в двух вариантах: с помещением для домработницы, площадью от 2 до 4 м², и без помещения для домработницы».

Обложка и страница со статьей В. Виннера из журнала «Социалистический город» № 10–11 за 1935 год © Электронекрасовка

Предыдущий номер этого же журнала посвящен типовому проектированию жилья и выставке типовых проектов, рекомендованных для массового строительства в 1936 году. Выставка была организована Всесоюзным советом коммунального хозяйства при ЦИК СССР и проходила в Москве в августе 1935 года. Проиллюстрирована она проектом жилого дома Белорусско-Балтийской железной дороги на Беговой улице в Москве (арх. Аркин и Машинский, Мастерская № 2 Моссовета, руководитель Иван Фомин). Это семиэтажный дом с фасадом средней пышности, квартиры имеют только один вход, но в кухнях — ниша для домработницы площадью 4 м². «Большинство отобранных плановых жилых ячеек имеет при кухне нишу для домработницы с первым светом, размером в 4–6 м². Несколько плановых решений жилых ячеек предусматривали, кроме обычных жилых комнат размером (согласно ОСТ ВСКХ № 7038) от 12 до 24 м², дополнительную полукомнату в 6–9 м², которая, в зависимости от состава семьи, от организации быта семьи и т. п., может быть использована или кем-нибудь из членов семьи, или предоставлена домработнице, если семья имеет таковую. Во всех отобранных решениях жилячейки имеется сквозное проветривание, предусмотрены ванны, умывальники, кладовые и т. д.».

Дом Белорусско-Балтийской железной дороги на Беговой улице в Москве © В лесах

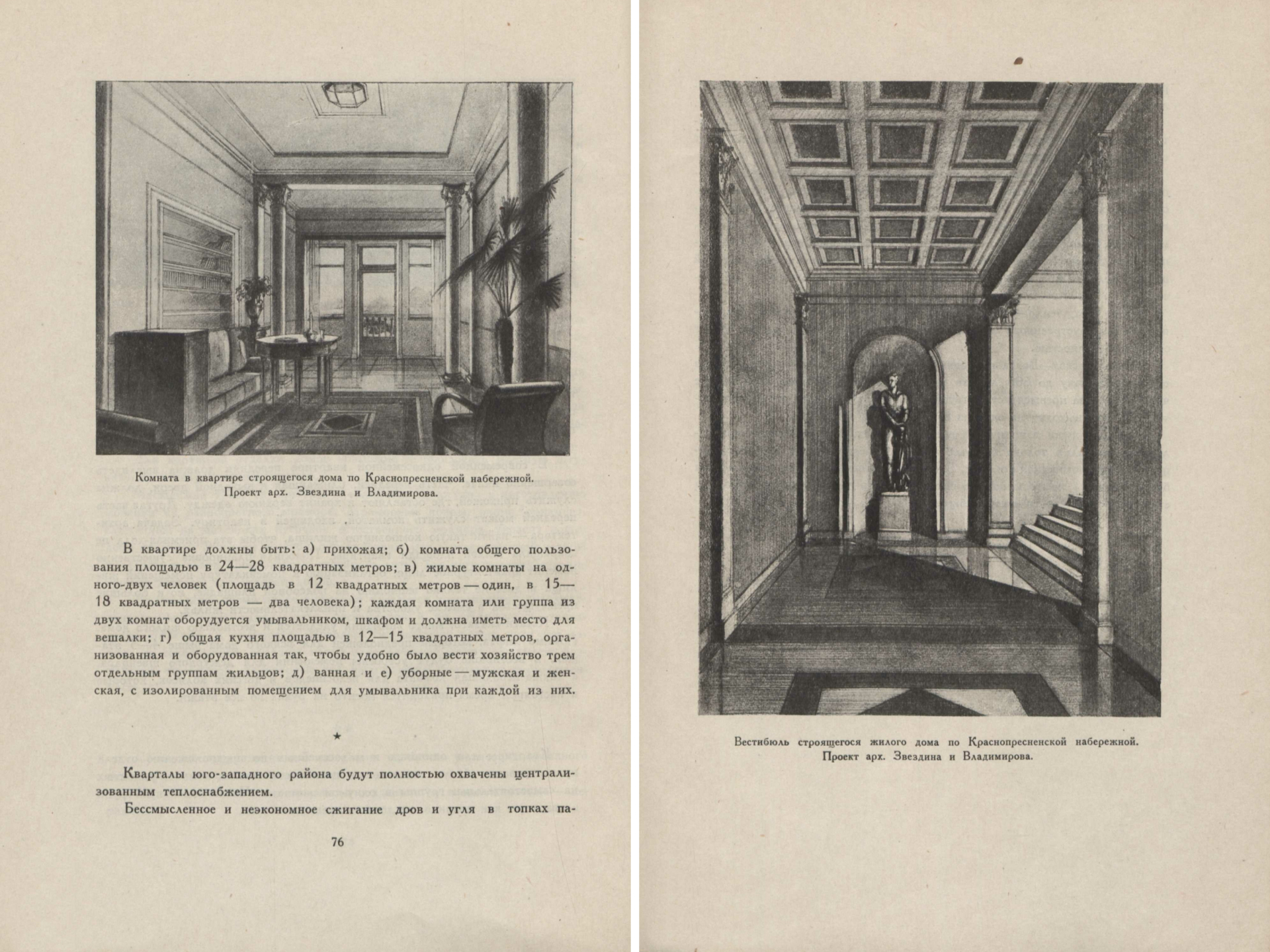

В 1937 году вышла книжка С. Борисова «Юго-Запад Москвы», где описывалось каким будет строящееся жилье для советской элиты. Квартиры становятся теперь немного крупнее, чем это было предписано нормами 1934 года, в среднем на 5-10 м². Квартиры в 5,5 комнат жилой площадью 80–100 м² проектируются как коммунальные. Главное новшество — это введение понятия «половина комнаты»: «Односемейные квартиры в ближайшие годы будут строиться в две-две с половиной, в три-три с половиной, в четыре-четыре с половиной и в пять с половиной комнат. Квартиры для одиноких и малосемейных в пять и шесть жилых комнат, кроме комнаты общего пользования, подразделяются на самостоятельные ячейки из одной и двух комнат. „Половина“ комнаты — это тоже отдельная комната, только маленького размера, в 6–7 квадратных метров. Комната эта должна быть безусловно светлой и иметь самостоятельный вход (не через кухню). Эта комната придается квартире для внутреннего бытового маневрирования. Ее можно использовать и для личных нужд семьи или же, при наличии домашней работницы, для нее».

Разворот из книги С. Борисова «Юго-Запад Москвы», 1937 год © tehne.com

Минимальный размер комнаты на одного остается прежний — 12 м², на двоих устанавливается до 18 м². Минимальная жилплощадь на одного человека — 9 м². На ребенка до 8 лет — 6 м². Увеличивается, по сравнению с ОСТ-7038 максимальный размер общей комнаты до 28–30 м², против старых 24 м². Площадь «необязательной» комнаты для домработницы устанавливается в 6–7 квадратных метров. В квартирах от четырех комнат передняя должна освещаться естественным светом. Вторые лестницы становятся обязательными для домов выше шести этажей. Особое внимание уделяется отделке жилья: «Для отделки квартир возможно и широкое применение дерева: дуба всех сортов и оттенков, нежно-серебристого явора, серо-серебристого и голубого клена, желтого ясеня. <...> Для наружной отделки домов возможно использовать цветную штукатурку и искусственный мрамор. Московский трест скульптуры и облицовки приступил к изготовлению мозаики из разноцветного мрамора. Мраморные ковры, панно, орнамент, сложенный из маленьких кусочков естественного мрамора, украсят новые дома столицы. Этим же трестом организованы цех художественной резьбы по дереву и завод бронзового и чугунного литья для изготовления скульптурных деталей для отделки домов». В вестибюлях должны быть устроены помещения для дежурного швейцара.

Книга проиллюстрирована анонимными примерами двух роскошных секций. Первый пример — дугообразная двухквартирная секция (2-х и 3-х комнатные квартиры) с «черными» лестницами с лифтами и неожиданно большими комнатами для домработниц 7,4–8,4 м². Второй приведенный в книге пример планировки — секция с двумя квартирами «для одиноких и для малосемейных в одном из проектируемых домов юго-западного района». Необычна она внутренней организацией. Шести- и семикомнатные квартиры имеют два выхода — на парадную и более узкую «черную» лестницу. Скорее всего мы имеем дело с квартирами для самого высокого номенклатурного уровня, замаскированными под коммунальные. Что не исключает реального строительства таких квартир где-нибудь на нижних этажах номенклатурного дома.

Проблема комнаты для домработницы стала в это время одной из немногих тем публичных дискуссий о проектирования жилья. Сам факт упоминания этих помещений ставил под сомнение риторику о массовом жилье для трудящихся. Было понятно, что домработница в число полноценных жильцов не входила и пользоваться всеми благами квартирного жилья не могла.

Ниша на кухне площадью 3–4 м² примерно соответствовала реальной жилищной норме для рабочих, хотя и представляла домработнице намного больше бытовых удобств, чем та же площадь в коммунальных бараках. Тем не менее, было неясно, где должен пролегать минимум положенной домработнице площади в квартире для жильцов гораздо более высокого ранга. Тем более, что официальную санитарную норму в 8 м² на человека никто не отменял; ее просто не упоминали. Да и расположение ниши для домработницы на кухне вызывало много очевидных вопросов.

Несмотря на бойкие призывы восстать против кухонного рабства, вряд ли стоит говорить о реальном освобождении от него — чаще всего забота о доме либо оставалась за женщиной, либо перекладывалась на домработницу. Плакат Б. Дейкина «8 марта — день восстания работниц против кухонного рабства. Долой гнет и обывательщину домашнего быта!» 1930 года и обложка «Женского журнала» № 10 за 1928 год © МИРА коллекция

Примером постановки таких вопросов и попытки ответа на них может служить вышедшая в 1937 году в Ленинграде книжка Н. С. Бродовича и Ю. Г. Круглякова «Вопросы рационализации планировки жилых зданий и кварталов». Там говорилось: «Вместо того, чтобы предусматривать для домработниц отдельные маленькие комнаты, проектируются при кухнях закоулки, называемые нишами, которые не могут входить в жилую площадь квартиры. Полукомнаты являются исключениями. Помещение для работницы на кухне, т. е. соединение в одном помещении спальни и кухни нецелесообразно по многим причинам. Если проектным заданием предусматривается помещение для домработницы, такое помещение должно проектироваться в виде отдельной небольшой комнаты (полукомнаты), но отнюдь не на кухне. <...> Проектирование помещения для домработницы в виде ниши в кухне недопустимо, ни с социально-бытовой, ни с санитарно-гигиенической точки зрения». Проиллюстрирована книга, однако, проектами Горстройпроекта и Ленпроекта (архитекторы Ной Троцкий; Евгений Левинсон и Игорь Фомин), в которых вход в комнату или нишу для домработницы ведет исключительно из кухни.

Домработница — образ, исключенный как из мира сталинского гламура, так и из рабоче-крестьянского эпоса. В прессе он не упоминается, тем более — не появляется на обложках журналов. Обложки «Женского журнала» и «Красной нивы» за 1928 год © МИРА коллекция

В Ленинграде было принято собственное нормирование жилых ячеек, в том числе и помещений для домработницы, как это следует из статьи А. М. Конарева «Жилые ячейки Ленпроекта» (Архитектура Ленинграда № 2, 1937): «Единые нормы проектирования нигде не упоминают размеров помещений для домработницы, указывая только вскользь, что „помещение для домработницы, если оно требуется по заданию, входит в жилплощадь квартиры“. Дополнениями к постановлениям президиума Ленсовета от 11 февраля 1935 г. площадь помещения для домработницы определена от 3,5 до 4 м². Мы полагаем, что помещение для домработницы должно быть 4–5 м² для удобного размещения кровати, столика и хотя бы одного-двух стульев. Обязательным должно быть освещение непосредственно дневным светом». Следующая фраза Конарева указывает на социальную дифференциацию, воспринимавшуюся и автором, и читателями, как нечто само собой разумеющееся и не нуждающееся в оправданиях. «Едиными нормами проектирования площади комнат установлены от 12 до 21 м² на одного, двух и трех человек». Таким образом, комнату для домработницы предписывалось делать в 2,5–3 раза меньше, чем комнату на одного человека (т. е. полноправного жильца). Разнообразные варианты компоновки помещения для домработницы в квартире публиковались в № 4–5 «Архитектуры Ленинграда» за 1939 год.

Первый дом Ленсовета по проекту Евгения Левинсона и Игоря Фомина на набережной Карповки в Санкт-Петербурге — один из самых интересных образцов ленинградского конструктивизма. И хотя он был завершен в 1932 году до «сталинской» реформы архитектуры, комнаты-ниши для домработниц здесь предусмотрены в каждой квартире © VekaSpb / WikiCommons

В декабре 1937 года, через полгода после проведения Первого съезда советских архитекторов (июнь 1937), в Москве прошел второй пленум Союза архитекторов, посвященный проектированию жилья. В резолюции пленума было заявлено, что существующие нормы «не отвечают жизненным требованиям жилищного строительства». Недостаточно хорош и проект новых норм, разработанный Народным комиссариатом коммунального хозяйства РСФСР. Основные изменения, утвержденные пленумом — уменьшение жилой площади квартир и увеличение доли небольших (двухкомнатных) квартир. По плану Моссовета на 1938 год резко увеличивается число двухкомнатных квартир (до 60%) за счет уменьшения числа трех- и четырехкомнатных квартир. Осуждается практика проектирования только двухкомнатных секций. Таковые допускаются только для трех- и четырехкомнатных квартир. Сквозное проветривание для трех- и четырехквартирных секций больше не считается обязательным. Пленум рекомендует установить следующую жилую площадь квартир. Для двухкомнатной — 30–35 м², для трехкомнатной — 45–55 м², для четырехкомнатной — 55–65 м², т. е. в среднем на 5 м² меньше, чем по нормам 1934 года. В двухкомнатных квартирах допускается устройство проходной комнаты. Важный пункт: «Считать целесообразным устройство в квартирах ниш для домработниц».

Тема комнат для домработниц всплывала на пленуме в разных выступлениях. Самым парадоксальным образом она была затронута в докладе зам. наркома коммунального хозяйства РСФСР П. Е. Фомина: «Для домашней работницы мы требуем устройства отдельного небольшого помещения (полкомнаты) в 6 м²».

И следующая фраза: «Из каких соображений мы исходили, когда определяли минимальную площадь комнаты в 12 м², т. е. такой же, как и в прежнем ОСТ? Мы считаем, что 12 м² — это та минимальная санитарная норма, которая необходима для каждого трудящегося нашей страны». Получается, что домработница из числа советских трудящихся исключена, таковыми считаются только квартиросъемщики.

Детальнее других докладчиков этой темы коснулся архитектор И. Е. Черкесиан в докладе «О нормах проектирования жилых зданий»: «Практика показывает, что 35% съемщиков квартир пользуются услугами домработниц, проживающих в этой же квартире. Поэтому и 30–35% квартир необходимо проектировать с комнатами для домработниц. Помещение должно быть площадью от 4 до 6 м² и освещаться непосредственным дневным светом. Это помещение должно быть оборудовано стенным шкафом для платья».

Больше всего домов с квартирами высокого уровня проектировалось в 1930-е годы для Москвы и Ленинграда. В других городах домов с «черными» лестницами было относительно мало. Их можно найти, например, в Нижнем Новгороде — в частности, в доме на проспекте Октября, 23 по проекту Ильи Голосова 1936 года © Olga-lisenkova / WikiCommons

Любопытным образом закладываемую правительством в нормы градостроительную иерархию упомянул в своем докладе архитектор Петр Блохин: «в проекте норм предлагается дома повышенного типа строить на основных магистралях. Эти дома, по проекту, должны быть лучше благоустроены, они должны иметь большую высоту комнат, большие площади, более широкие лестницы и т. д. Нам представляется, что здесь также есть некоторый разрыв с элементарной логикой. Действительно, дома повышенного типа рассчитаны на заселение их знатными людьми нашей страны, стахановцами, крупными учеными, выдающимися деятелями искусств и другими гражданами, в отношении бытового устройства которых советская власть проявляет особые заботы. Не ясно ли, что такие дома целесообразнее строить не на главной магистрали, а на тихих жилых улицах, где жить гораздо удобнее. А если вообще жилые дома на магистралях, стоящие рядом с крупными общественными зданиями, должны в отношении их внешнего оформления решаться не так, как дома в жилых кварталах, то отсюда вовсе не следует, что квартиры в этих домах должны быть обязательно и лучше благоустроены».

Тут профессиональная логика действительно вошла в противоречие с примитивными сталинскими методами градостроительства, предписывавшими самые богатые и роскошно украшенные жилые дома ставить на главных улицах. Блохин справедливо указывает на то, что жить на больших магистралях некомфортабельно. И если уж приказано особенно пышно декорировать дома на главных магистралях, то это не обязательно должно означать, что именно в них находятся самые богатые квартиры. Но этот призыв не нашел отражения в резолюции пленума.

«Стоквартирный дом» по проекту Андрея Крячкова и Виталия Масленникова в Новосибирске 1934–1937 года предназначался для сотрудников исполкома Западно-Сибирского края. В некоторых квартирах были также спроектированы комнаты для прислуги © К.Артём.1 / WikiCommons

Интересные данные о стоимости сталинского квартирного жилья можно найти в докладе Н. Былинкина «Архитектура массового жилищного строительства». Былинкин сетует на то, что стоимость строительства, определяемая проектными сметами (55–60 руб/м³ стройки) оказывается в реальности намного выше и достигает 90–100 рублей. В некоторых случаях — еще больше. Например, дом Наркомсвязи (арх. Вейс и Шасс) у Сретенских ворот в Москве обошелся в 140 руб. за кубометр. Дом артистов МХАТ в Глинищевском переулке (архитекторы Владимиров и Луцкий) обошелся в 117 руб. за кубометр. Стоимость жилого дома у Белорусского вокзала (архитектор Синявский) оказалась относительно скромной — 95 руб/кубометр.

Учитывая среднее соотношение стоимости кубометра стройки и м² жилой площади квартирного дома (7–7,5) можно вычислить примерную стоимость одного м² жилой площади в сталинских домах второй половины 30-х годов — от 700 до 1000 рублей за м². В этом контексте название доклада Былинкина звучит издевательски. Речь в нем (как и вообще на пленуме) идет, конечно, не о массовом жилом строительстве, а о штучных домах для советской элиты. Стоимость квадратного метра в действительно массовом жилищном строительстве того времени — барачном — была примерно в 10 раз меньше.

Изданный по итогам пленума в 1938 году сборник «Жилище. Вопросы проектирования и строительства жилых зданий» проиллюстрирован типовыми проектами жилых секций разных проектных организаций СССР. Обильнее всего представлен Наркомат тяжелой промышленности в лице Горстройпроекта НКТП (руководитель Иван Жолтовский) и архитектурных мастерских НКТП (№ 1 — рук. Виктор Веснин, № 3 — рук. Моисей Гинзбург; № 2). Среди прочих — жилищно-строительное управление Моссовета, Гражданпроект — Киев, мастерская Киевского горсовета, 5-я архитектурная мастерская Моссовета, Ленпроект. Показаны все описанные в докладах и резолюции пленума варианты секций с квартирами разного размера и разной комфортности, но без «черных» лестниц. Представлены и разнообразные варианты помещений для прислуги — ниши со входом из кухни разного размера и отдельные «полукомнаты».

«Дом с аркой» 1935–1936 года по проекту Михаила Парусникова и Ивана Соболева на Красной площади в Ярославле — еще один пример элитного жилья с неотъемлемыми комнатами для домработниц. Фотография Томаса Тэйлора Хаммонда, 1964 год © WikiCommons

В сборнике опубликовано несколько проектов квартир, изготовленных 3-ей архитектурной мастерской НКТП под руководством Моисея Гинзбурга. Там, в частности, есть варианты изменения планировки кухни на одной и той же площади: кухня-столовая, кухня и отдельная комната для домработницы (4,5 м²), кухня с нишей для домработницы (3,15 м²). Специфический интерес представляет проект «односемейной квартиры повышенного типа» Моисея Гинзбурга с жилой площадью 107,94 м² и полезной — 160,32 м². Это двухэтажная шестикомнатная квартира в галерейном доме со входом из освещенной галереи. На первом этаже — 30-метровая двусветная гостиная с многоугольным эркером, туалет и кухня с комнатой для домработницы (5,82 м²). На верхнем этаже, куда ведет полувинтовая лестница, — четыре спальни, ванная и открытая галерея в гостиную. Разреза по дому нет, но, судя плану, галерея запроектирована через этаж. Впечатление странное. По составу помещений это очень богатая сталинская квартира для высшего слоя номенклатуры.

По пространственной организации она пародирует компактные жилые ячейки, которые Гинзбург проектировал в конце 1920-х годов, и всю структуру дома Наркомфина на Новинском бульваре в Москве. Данные о том, что такие квартиры были осуществлены, автору не попадались. Вряд ли такой необычный вариант жилья мог надеяться на реализацию. Во-первых, среди высших советских чинов, от которых зависело утверждение проектов, обычно не было любителей архитектурной экзотики. Во-вторых, абсурдно само сочетание узкого галерейного дома, но не с маленькими квартирами, что естественно, а с огромными, парадными и богато декорированными. Жаль, что в сборнике не было фасадов. Такой дом должен был бы выглядеть более чем необычно со всех точек зрения. Достаточно представить себе дом Наркомфина, украшенный тягами, пилястрами и прочим дежурным декором того времени. Кроме того, пленум рекомендовал «отказаться от узких корпусов зданий и переходить на более широкие корпуса», а галерейный дом Гинзбурга был меньше одиннадцати метров глубиной. В любом случае, этот проект можно считать своеобразным и трагическим завершением работы Гинзбурга 20-х годов над проблемами современного жилья.

Дом Наркомфина по проекту Моисея Гинзбурга, завершенный в 1930 году © Gdekak / WikiCommons

Накануне II пленума, 10 декабря 1938 года постановление СНК СССР отменило статью 1 постановления СНК СССР от 23 апреля 1934 года, «предусматривающую строительство жилых домов в городах и рабочих поселках не ниже 4–5 этажей с водопроводом и канализацией». Это позволяло официально строить в рабочих поселках и городах благоустроенное малоэтажное жилье для ведомственного начальства.

Примеры такого жилья можно найти в вышедшей в 1938 году книге архитектора, бригадного инженера Н. С. Касперовича «Общевойсковое необоронительное строительство РККА. Дома начсостава». Принципиально дома для офицеров ничем не отличались от прочего советского жилья. Та же структура квартир и общежитий. Разве что офицерские дома в военных городках не строились выше четырех этажей. Точно так же квартиры оборудуются помещениями для прислуги. В книге Касперовича делается редкая и более чем неубедительная попытка оправдать разные нормы жилплощади для прислуги и хозяев квартиры: «Площадь комнаты домработницы должна быть не меньше 6 м², вход в нее допускается из кухни, но этого желательно избегать. Ниша для домработницы может быть уменьшена до 3,5–4 м² и не иметь самостоятельного отопления. Размер комнаты домработницы допущен меньше санитарной нормы вследствие того, что обычно жилая комната является и местом работы, а комната домработницы служит лишь местом отдыха».

В книге приведены примеры домов для начсостава разного уровня, от совсем скромных до роскошных. Последние представлены проектами типовой секции комплекса Академии наук и типовой секции застройки улицы Горького. Авторы и адреса не указаны, но вычислить их несложно. Жилой комплекс Академии наук проектировался Алексеем Щусевым в институте Академпроект (созданном как раз в 1938 году специально под него) параллельно с работой над проектом здания НКВД на площади Дзержинского. Второй проект, скорее всего принадлежит Л. З. Чериковер и А. В. Мезьеру — это жилой дом НКВД на улице Горького (ныне 1-я Тверская-Ямская, 11). Публикация проектов в книжке Касперовича — это прямое доказательство принадлежности обоих зданий к военным ведомствам (куда входил и НКВД). Квартиры в обеих секциях очень большие, генеральские. В них имеются помимо комнат для домработниц, отдельные столовые, кабинеты, приемная.

Полезные ссылки:

Книга «Жилищное строительство в СССР 1925–1955. Архитектура сталинской эпохи» на сайте издательства

Краткая история жилищного вопроса в СССР от Арзамаса