Почему древнерусское искусство кажется современному человеку таким странным? Неужели мастера того времени просто не умели рисовать? И как разглядеть в старинных иконах красоту и духовность? На эти и другие вопросы ответили Екатерина Алябьева и Мария Дятлова в своем путеводителе «Великий Новгород: От древнерусской республики до наших дней». Совместно с издательством Европейского университета мы публикуем отрывок из книги.

Екатерина Алябьева, Мария Дятлова. Великий Новгород: От древнерусской республики до наших дней. Путеводитель. Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2025

Зачем новгородцам столько икон?

Слово «икона» переводится с древнегреческого как «образ», а за образом, как верили византийцы, стоит первообраз, то есть Бог или святой, — и он может явить себя через контакт с иконой. Конечно, он не в прямом смысле там стоит, — иначе это было бы поклонение деревяшке, — скорее, икона открывает возможность для такого контакта.

Чтобы понять, как это работает, можно вспомнить об иконках на рабочем столе вашего компьютера. За каждым маленьким образом на экране скрывается приложение, и один клик вызывает «другую реальность». А когда вы стоите перед иконой, «запускается» вход в сверхчувственную реальность, и святой или Бог может вам явиться. Соответственно, чем больше вокруг икон, тем больше таких каналов связи — как если бы у вас были компьютер, планшет, смартфон и умные часы, которые ведут к одному облачному хранилищу.

Новгород был богат иконами — возможно, нигде на Руси не было такого количества икон, как на новгородской земле. Иван III и Иван IV после своих походов постарались многое отсюда увезти, чтобы таким образом усилить Москву и ослабить Новгород. В результате иконостасы московских кремлевских храмов оказались составлены из древних новгородских икон. Например, большая икона Благовещения из Третьяковской галереи была создана для Георгиевского собора Юрьева монастыря в начале XII века, но Иван Грозный увез икону в Москву в Благовещенский собор, откуда она попала в Успенский собор и потом в Третьяковку.

Устюжское Благовещение, первая треть XII века © Государственная Третьяковская галерея

Почему древнерусское искусство такое странное? Они не умели рисовать?

Люди часто думают, что в искусстве главное — реализм. Искусство действительно долго шло этим путем. Например, по легенде, еще в Древней Греции один художник, соперничая с товарищем, нарисовал виноград настолько правдоподобно, что птицы прилетели его клевать. Но в эпоху фотографии мы понимаем, что соревноваться в реализме не очень интересно, и поэтому с середины XIX века искусство больше стремилось к достоверности передачи эмоций и впечатлений, постижению внутренней сути явлений, к точности пойманного момента.

Цели византийских и древнерусских художников были в чем-то похожи: им нужно было блокировать обыденное представление о реальности, чтобы настроить человека на восприятие божественного. В поздней Античности, когда христианство только начинало проникать в искусство, отцы церкви долго спорили, как изображать Бога так, чтобы он не был слишком уж реалистичен и человечен, и в ответ на эти поиски и родился язык иконы — более скромный и абстрактный, чем светская живопись.

При этом художники могли быть более или менее умелыми. Обыкновенно умение проявляли те, кто был знаком с античным искусством и любил рисовать тело. Ну а те, кто предпочитал аскезу и монашеское уединение, писали более абстрактные, плоскостные, но подчас и более выразительные иконы. Можно вспомнить знаменитую Владимирскую Богоматерь: реализма в ней мало, но чувства матери, которая предвидит страдания младенца, отражены очень тонко.

Богоматерь Владимирская, первая треть XII века © Государственная Третьяковская галерея

А портретность была?

Иконописцы Византии, а следом и Древней Руси, были абсолютно убеждены, что облик реального святого и его подобие на иконе не расходятся ни на йоту, и к передаче этого подобия они относились весьма серьезно. Христа поэтому можно было изображать, а вот Бога Отца — нет, не канонично. Его же никто не видел! Именно поэтому восточнохристианское искусство так редко отходит от установленного традицией образца: апостол Пётр всегда коротко стриженный и с бородой, апостол Павел — с лысиной, Иоанн Креститель — лохматый. Работа художника при этом должна была быть совершенно незаметна — иначе оказывается, что это не Богоматерь, а субъективная трактовка ее образа (например, Богоматерь кисти Рафаэля).

Сложно сказать, был ли исторический апостол Пётр так уж коротко стрижен, а апостол Павел лыс, но вот в образах древнерусских ктиторов мы часто можем найти подлинные портретные черты, которые живописец скопировал с натуры, а не придумал. Если посмотреть на ктиторский портрет князя Ярослава Владимировича из церкви Спаса на Нередице, то замечаешь его особенно густые брови, нос с горбинкой и длинную бороду, — должно быть, это были подлинные приметы князя Ярослава.

Князь Ярослав Владимирович с моделью храма перед Христом. Копия фрески 1199 года © Государственный Русский музей

Хорошо, но про перспективу-то они точно не знали?

Прямая линейная перспектива — это способ выразить объем и глубину пространства на ограниченной плоской поверхности. Она появилась в Италии эпохи Возрождения, когда художники стали ограничивать изображение рамой и обнаружили, что глубину можно передать, если свести все параллельные прямые в одной точке на линии горизонта. Но открытие это отчасти инженерное, а не только художественное.

Иконописцы изображали пространство иначе, без циркуля и линейки. Глубину они изображали как несколько планов, наложенных друг на друга — как декорации в театре. В отдельных фигурах, наклоне головы, неровной форме нимба или повороте тела мы тоже часто видим объем, изображение не абсолютно плоскостное — то есть они не совсем забыли о третьем измерении.

Иногда еще говорят, что византийское и древнерусское искусство использовало другую, «обратную» перспективу. Если вы посмотрите на то, как иконописцы изображали прямоугольные предметы (престолы, столы, здания, книги), то увидите, что параллельные прямые не сходятся в одной точке вдалеке, а наоборот, расходятся. Выходит, что сходятся они как раз там, где стоит зритель — то есть вы, — и вы находитесь не вне, а внутри композиции. Вы не смотрите извне на все происходящее (и уж, не дай Бог, не разглядываете!), но соприсутствуете в сцене.

Феофан Грек. Троица. Фрагмент росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице, 1378 год

Священник Павел Флоренский, который был одновременно ученым-математиком, философом и богословом, говорил о типах перспективы как об «орфографиях», или способах видения, присущих разным культурам. Он писал, что прямая перспектива предполагает возможность только одной верной точки зрения на картину. Она ставит человека в позицию «я вижу». Обратная перспектива, напротив, предполагает множественность точек зрения, несколько точек схода, которые находятся на стороне зрителя, таким образом разворачивая ситуацию в обратную сторону: «меня / нас видят».

Церковная живопись — библия для неграмотных?

Так часто говорят про европейское средневековое искусство: мол, люди не умели читать, денег на книги у них не было, и поэтому они смотрели на фрески или скульптуры, чтобы оттуда узнавать евангельские сюжеты. На самом деле людям Средневековья было так же трудно расшифровать богословский смысл некоторых сюжетов, как и нам сейчас, а Библию, даже если они ее не читали сами, они частично знали из богослужения и проповедей.

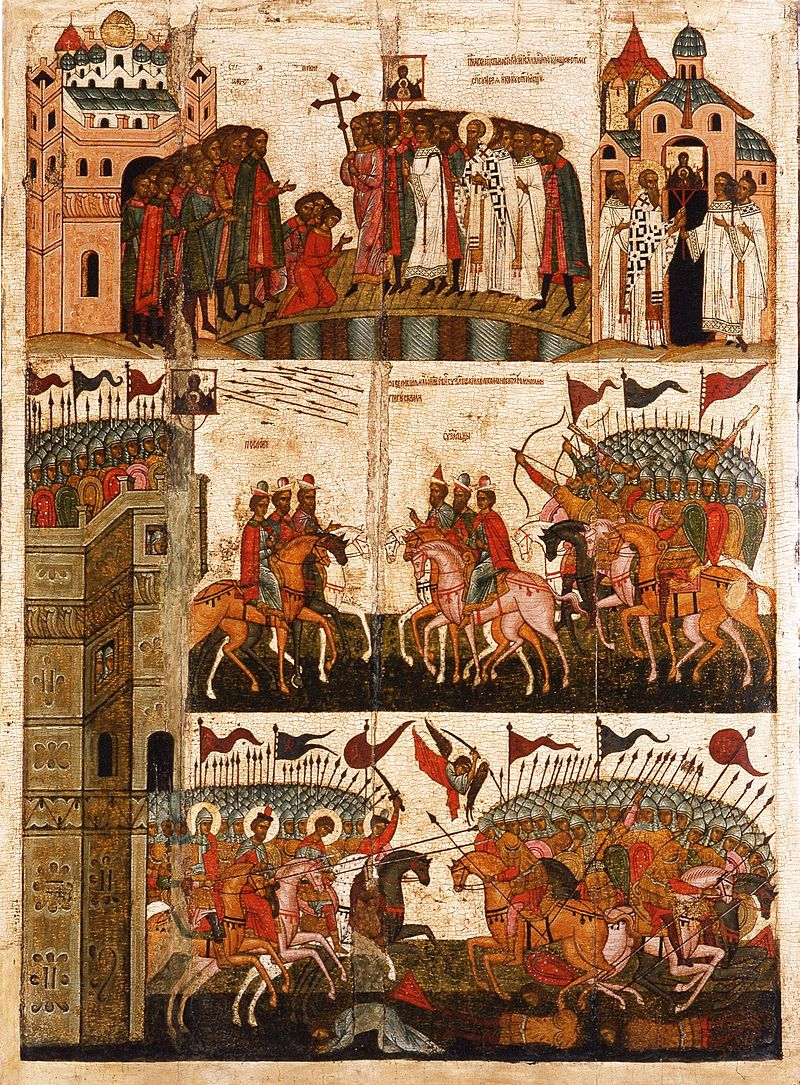

С другой стороны, некоторые иконы и фрески действительно рассказывают какую-то историю, и если зритель ее заранее знает, то детали картинки могут дополнить в воображении знакомый рассказ. И в этом случае икона или лист с миниатюрами превращается почти что в комикс. Например, икона «Битва новгородцев с суздальцами» («Чудо от иконы Знамение», ее можно увидеть в музее) рассказывает о нападении суздальского князя Мстислава на Новгород в 1170 году, и делает она это с помощью трех отдельных сцен, написанных друг над другом. В первой сцене архиепископ Иоанн следует инструкции, которую он получил во сне от неведомого голоса. Он идет в церковь Спаса на Ильине, берет икону Богоматери «Знамение» и несет ее на стены Новгорода. Ниже послы ведут переговоры о мире, но суздальцы решают биться. А в самом низу новгородцы выходят сражаться и обращают суздальцев в бегство.

«Битва новгородцев с суздальцами», середина XV века © Новгородский музей-заповедник

Новгородцы ценили живопись?

Судя по всему, новгородцы относились к живописи просто и без вкусовщины. Например, иконописец Олисей Гречин, усадьбу которого раскопали на Троицком раскопе, как-то раз получил такую записку на бересте: «Поклон от попа Гречину. Напиши для меня двух шестокрылых ангелов на двух иконках, [чтобы поставить] сверху деисуса. Приветствую тебя. А Бог вознаградит или сладимся (о цене)». Что это, если не заказ на иконы? Олисей, должно быть, хорошо знал этого попа и храм, для которого нужны были шестокрылые ангелы, и понимал, какого размера должны быть иконы. Но интересно, что заказчика явно не интересуют детали изображения: ни цвет, ни характер, ни стиль.

В основной экспозиции Новгородского музея на первом этаже вы найдете другой памятник, который тоже свидетельствует, что изображенный предмет важнее стиля. Это маленькая заготовка для карманной иконы. Она расчерчена крестом на четыре части с обеих сторон, и на каждой написано, что за святой там должен быть изображен: «Иесусе тут написать», «Богородицу», «Онуфрия тут написати», «Феодора Тирона», «Михаила», «Евана», «Климянта», «Макария». Любопытный факт: новгородский художник настолько привычен к письму, что ему проще разметить икону словами, а не рисунками.

Интересно, что изображение может «работать», даже когда его не видно. Например, в Византии и средневековой Руси верили в так называемые адописные иконы. Считалось, что есть на свете иконописцы-сатанисты (злодеи вроде колдунов), которые хотят вовлечь всех христиан в свою злую веру. Они изображают на иконе сатану и чертей, а потом сверху вторым слоем пишут какого-нибудь святого. Но снизу-то черти! И выходит, что христианин, молясь перед этой иконой, вступает в контакт с нечистой силой. Искусствоведы не нашли ни одной такой иконы, но вера в них была распространена довольно широко и бытовала долго — даже в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» есть упоминания адописных икон.

Что такое новгородская школа иконы?

В иконописи школа — это в первую очередь преемственность отношений мастеров и подмастерьев. Мы знаем очень мало имен, но нередко можем проследить, как один памятник послужил образцом для другого. В таком виде школа существовала в Новгороде по крайней мере с XII века. Но самостоятельной эта традиция стала после монгольского нашествия, когда прервались связи с Византией и южными славянами.

Знакомство с новгородской школой можно начать с иконы Николы Липенского, созданной в 1294 году для церкви Николы на Липне. В ней видны все те черты, которые окажутся для Новгорода типичными: чистые, яркие тона, много красного и охры, стремление к плоскостному изображению, орнаментальность, симметрия композиции. В новгородских иконах очаровывают их простота и некоторая прямолинейность. С XVI века новгородская традиция будет угасать — иконы будут становиться более многофигурными и сложными и терять эту ясную интонацию и чистоту цвета.

Никола Липенский, 1294 год © Новгородский музей-заповедник

Легче всего понять, что такое новгородская школа иконописи, придя в Новгородский музей или отправившись смотреть храмы Торговой стороны — в нескольких из них живопись сохранилась в более-менее первозданном виде.

Как увидеть духовность, если вы не специалист?

Икона состоит из двух компонентов — иконографии (то есть сюжета или схемы изображения) и стиля. Это похоже на музыку: есть ноты, а есть исполнение. Любители музыки знают, как интересно слушать одно и то же произведение в разных исполнениях и выбирать лучшее. Если вы хотите изучить религиозную живопись как искусствовед, то этот же подход можно применить к иконам: попробуйте выбрать какой-то сюжет и сравнить, как его изображают разные иконописцы. Где больше движения, а где — тишины и внутренней силы? Где лучше передан объем, а где торжествует линия? И наконец, что стиль письма говорит вам об изображенном сюжете? Как чувствуют себя герои в этой сцене? Если вы пошли в музей, то можете сравнить разные образы Богоматери, а если вы ходите по храмам Торговой стороны, то можете собрать коллекцию ангелов или святых монахов. И главное: не все иконы — шедевры, и они по природе своей не рассчитаны на восхищение. Если одна или две заставят вас задержаться и покажутся красивыми, тонкими, точными, то считайте, что вы уже обнаружили кусочек пресловутой духовности.

Полезные ссылки:

Приобрести путеводитель можно на сайте издательства.