Анна Алимпиева — социолог и градозащитница из Калининграда. Наш главный редактор Алексей Изосимов поговорил с ней о брусчатке, трамваях и аллеях — всем том, без чего город с богатой историей рискует стать безликим кварталом новостроек.

«Начинаешь с брусчатки и понимаешь, что рамки гораздо шире»

Анна, здравствуйте! Мне хотелось бы начать разговор с вопроса о вашем профессиональном пути. Вы преподавали социологию в Балтийском университете и строили академическую карьеру. В 2018 году на волне борьбы с так называемыми германизаторами университет расторг с вами контракт. Однако сегодня мне не хотелось бы уходить в этот сюжет. Расскажите о вашей активисткой работе и истории проектов, в которых вы участвовали!

Я пришла в активизм, наверное, году в 2011-м, когда в Калининграде возникло общественное движение «Спасем брусчатку». Это было, пожалуй, первое яркое движение, которое смогло наладить диалог с городскими властями.

В этом движении я была совершенно рядовым участником. Мне нужно было социологически мониторить в том числе отношение калининградцев к исторической брусчатке на улицах города. Таким образом мы получали понимание, что ее ценят не только участники движения — некие представители культурной элиты, но и большинство жителей города.

В тот период работы с брусчаткой в 2011–2012 годах мы — участники движения — расширили тему и стали говорить не только о брусчатке, но о материальном наследии в целом, включая, например, трамвай — один из старейших в России. И я потом не раз делала исследования, опросы о том, как калининградцы относятся к культурно-историческому наследию, что относят к этому понятию. Ведь мы имеем дело с регионом с довольно сложной историей, в которой есть Рубикон в виде Второй мировой и Великой Отечественной войн. Сначала было одно государство, одна история, потом с 1945 года начался другой период.

Бранденбургские ворота в Калининграде и историческая брусчатка, 1991 год © Charles Hires / Getty Images

«Спасем брусчатку» уже довольно давно не ведет свою деятельность. Но ее отголоски все равно были слышны еще какое-то время. Приведу пример: когда городским властям надо было отремонтировать некую улицу, уложенную брусчаткой, или кто-то требовал вместо нее положить «нормальный асфальт», мэр апеллировал к движению. Он говорил: «Подождите, мы не можем просто так снять брусчатку, потому что у нас есть активисты, они нам спать спокойно не дадут».

В 2014 году случилось другое движение — «Аллеи Калининградской области», в которое я уже пришла как соосновательница. «Аллеи» существуют до сих пор: все эти годы мы пытаемся сохранить уникальные придорожные деревья. Причем мы довольно быстро расширились. Это специфическая черта некоторых общественных инициатив в Калининградской области: начинаешь с брусчатки и понимаешь, что рамки гораздо шире, или начинаешь с придорожных аллей и выходишь на проблематику озеленения в целом.

В конце 2015 года мы с коллегами проводили семинар по проблемам аллей и вышли на городскую проблематику в целом. Оказалось, что беспокоит примерно все: и наследие, и состояние городской среды, и озеленение. В итоге пришли к выводу, что каждый раз, когда мы пытаемся защитить брусчатку, трамваи, деревья или еще что-то, то сталкиваемся с отсутствием механизмов и каналов для так называемого общественного участия (public participation). И, собственно, тогда возникла инициатива, которую мы так скромно, по-лефевровски, назвали «Право на город». Несколько лет пытались эти механизмы и каналы отстроить, искать способ общения с городской администрацией, учить и учиться искусству вести диалог, переписку, осваивали законодательство.

Термин «право на город» был введен социологом Анри Лефевром в одноименной книге 1968 года. Согласно его концепции, человек должен иметь право участвовать в формировании и преобразовании городской среды и общественных пространств.

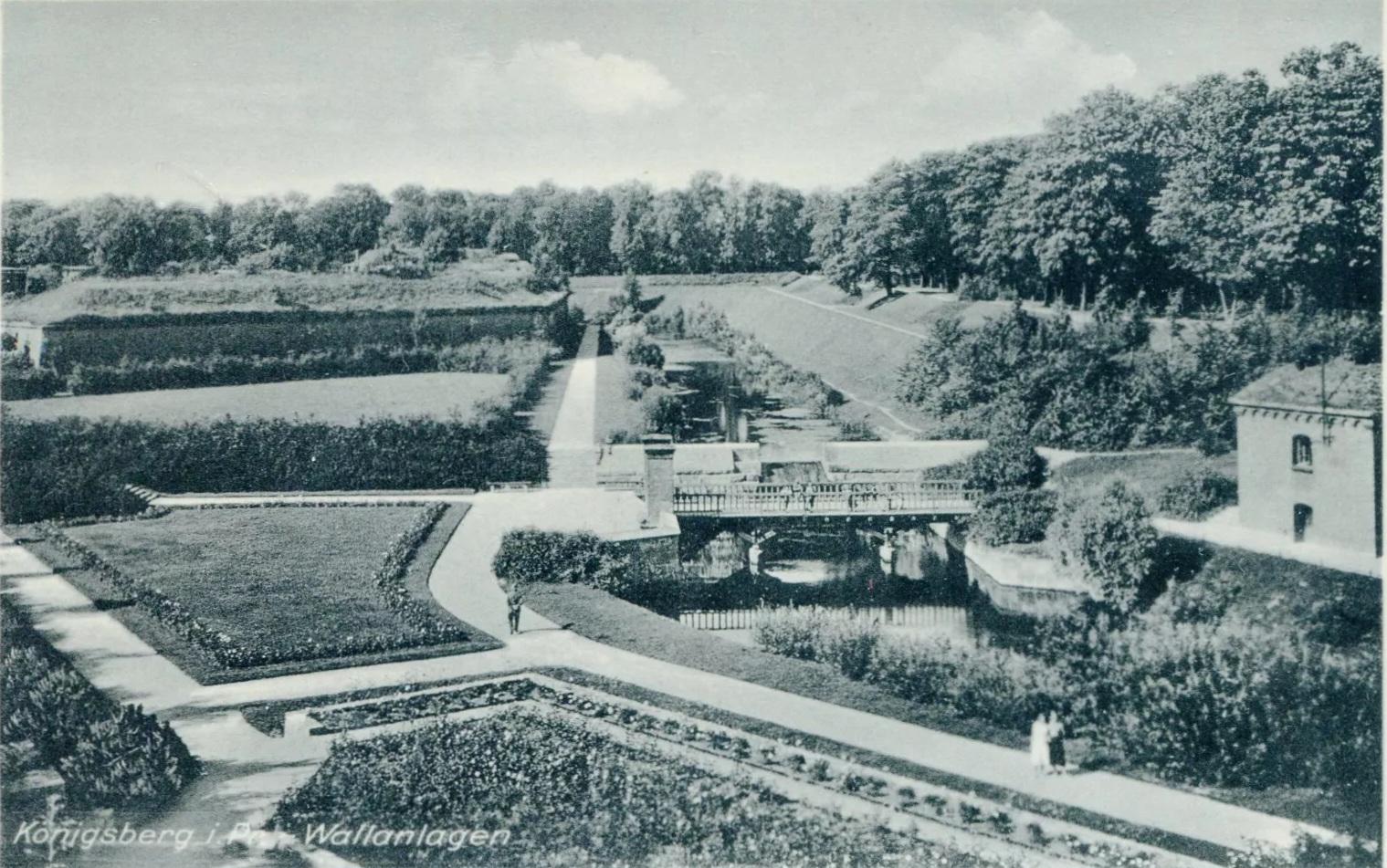

В 2018 году родился проект «Парковое кольцо». Это уже история не про то, что мы возмущены уничтожением чего-то, а про развитие очень важной городской территории — исторического зеленого пояса, созданного 100 лет назад на территории бывших фортификационных валов в Кенигсберге под руководством ландшафтного архитектора, директора городских садов и парков Эрнста Шнайдера. Нам тогда показалось, что это очень хорошая точка, в которой пересекаются разные темы: озеленения, экологии, культурно-исторического наследия. Только одних официальных объектов культурного наследия в пределах кольца около сорока.

Зеленый пояс на месте крепостных валов в Кенигсберге, 1920-е—1930-е годы © Public Domain / WikiCommons

Это история про развитие городской среды и общественных пространств, где люди могут встречаться, взаимодействовать с местом, друг с другом, формировать сообщества; про возможности для поддержания здоровья, отдыха, рекреации. А еще про соучастие: планировалось привлечь горожан к созданию проектов отдельных участков Паркового кольца. Хотелось, чтобы люди их воспринимали как свои места, несли за них ответственность.

«Парковое кольцо» пыталось, с одной стороны, продвинуть концепцию «права на город» в администрации а, с другой, занималось просветительством и вовлечением горожан в работу с этими территориями. По понятным причинам сейчас эти процессы приостановились: кто-то уехал, кто-то не может себе позволить активность. Плюс сейчас в принципе, как мне кажется, усложнилась возможность диалога.

В этом смысле я достаточно пессимистично оцениваю итоги деятельности «Права на город». Те механизмы и каналы общественного участия, которые мы мечтали построить и уже наметили пунктиром, в итоге не получилось реализовать. Отчасти из-за преград со стороны вертикали власти, отчасти из-за некомпетентности чиновников и их неготовности учиться, слушать горожан и экспертов.

На посадке деревьев в рамках одной из акций «Аллеи Калининградской области» © Elena Masko

Но наверняка были и удачи? Какие из инициатив, в которых вы участвовали, до сих пор активны?

Движение по спасению аллей функционирует до сих пор. На первых порах мы пытались донести идею о том, что аллеи — важный элемент ландшафта, экологическая составляющая и вообще нужная вещь. Сложнее всего было дискутировать с теми, кто полагает, что деревья убивают людей — тех, кто сел нетрезвым за руль или несся по дороге с превышением скорости. Но тут на нашей стороне, во-первых, правила дорожного движения, во-вторых статистика. Опираясь на данные МВД, можно утверждать, что истории про высокую аварийность участков с деревьями — не более чем манипуляция и выдумка. Кроме того, все вопросы отлично регулируются мерами по снижению скорости: установкой знаков, камер, ограничителей.

В 2016 году в области приняли Закон об Особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в который нам удалось включить такую уникальную для России категорию ООПТ, как аллея. Это давало какой-то шанс. Но ему надо было помочь. Так что в 2018-м мы провели инвентаризацию одной из аллей — примерно 1,2 тыс. деревьев под поселком Низовье. Для придания ей статуса ООПТ, с помощью волонтеров мы ее досконально обследовали, составили описание каждого дерева. Подготовили на основе этих данных огромный отчет и передали в Министерство природных ресурсов Калининградской области. И они поставили ее на учет! Это был большой успех, тем более что в ведомстве согласились принять составленный нами список самых крутых аллей и даже обещали до 2035 года ставить под охрану по две—три штуки в год. Но в 2019-м процесс встал.

Еще в 2017 году наша команда поняла, что лучше делать самим — и мы начали сажать деревья. Первую аллею высадили под поселком Романово. Наш нынешний сайт так и называется — «Пора сажать!». Сажаем деревья осенью и весной, саженцы покупаем на пожертвования, работаем тоже при поддержке неравнодушных людей. Когда 60 человек приедут, когда 25. Это наверное одно из моих самых любимых событий в году, когда часто не знакомые между собой люди встречаются где-то посреди дороги и тратят свой выходной на то, чтобы выросли деревья.

И теперь, когда я читаю комментарии из серии «Вы тут все критикуете, а сами-то хоть одно дерево посадили?», то могу с гордостью сказать: да, я причастна к посадке порядка 400 деревьев.

На посадке деревьев в рамках одной из акций «Аллеи Калининградской области» © Elena Masko

Получается, для вас экологическая повестка неотделима от историко-культурного активизма, верно? Это только у вас так, или кого-то из ваших коллег тоже одновременно волнуют памятники и природа?

Безусловно, и в тех инициативах, которые я называю, и в каких-то других можно встретить людей, участвующих и там, и там. На мой взгляд, это очень круто, поскольку наследие имеет двойственный характер: с одной стороны, оно как бы рукотворное, а с другой, природное. И есть объекты, в которых эти аспекты пересекаются.

Придорожные аллеи — тот самый случай. Мы защищаем их не только потому, что они были посажены много лет назад и со временем стали объектами наследия, но и потому, что кроны деревьев действительно не дают плавиться асфальтовому покрытию дороги в жаркий день. Это местообитание множества видов птиц и насекомых.

А еще когда человек куда-то приезжает, он не едет первым делом смотреть район новостроек — это, скорее, удел урбанистов. Обычный турист идет гулять в Амалиенау или Ратсхоф, смотреть аутентичные ансамбли: старые немецкие домики с красной черепицей, утопающие в зелени и с брусчаткой на дорогах. И если какой-то из этих элементов удалить, непередаваемая атмосфера, вся эта прелесть немедленно утрачивается.

Вилла Либек в калининградском районе Амалиенау © Merilinka / WikiCommons

То есть важно сохранять не только памятники архитектуры, но и какие-то незначительные детали вокруг них — в том числе и для туристической привлекательности места?

В разных пабликах ведутся дискуссии по поводу того, должен ли Калининград оставаться под текущим названием или его следует переименовать. Многие пишут: это уже не Кенигсберг, такого города больше нет. Но память места многообразна и состоит из разных пластов, осколки которых все равно существуют. Собственно, поэтому так важно сохранять и брусчатку, и черепицу, и гидранты с люками, и многое другое. Это память о великом городе.

Парадокс в том, что, с одной стороны, отсылки к истории великого города используют в коммерческих интересах — и это очень популярно. Происходит, на мой взгляд, культурная апроприация. А с другой стороны, по-настоящему аутентичные среды и ландшафты города уничтожаются и вместо них создается имитация.

Рыбная деревня в Калининграде. Здания, имитирующие восточно-прусскую застройку, были возведены в 2006–2010 годах © Anton Zelenov / WikiCommons

«Не всякий может каждый день сходить на могилу к Канту»

Калининград действительно часто подается (и «продается») туристам как немецкий, западноевропейский город — особенно популярным это стало после закрытия границ с Европой. А на что есть запрос среди местных жителей и жительниц? Идет ли разговор о какой то идентичности города, которая завязана на восточно-прусском прошлом? Или это все-таки более комплексный феномен, где прусская идентичность — лишь кирпичик в фундаменте?

Думаю, это действительно лишь кирпичик. Я много лет как социолог занималась изучением того, что собой представляет калининградская идентичность. Поскольку эту территорию в какой-то момент окружили страны блока НАТО и Евросоюза, она потеряла территориальную связанность с остальной частью России. Возникали опасения, насколько люди, которые живут на этой ограниченной территории и чаще выезжают в Польшу или Литву, нежели в какой-либо регион Российской Федерации, вообще ощущают себя россиянами. И выяснилось, что наша региональная и локальная идентичности очень сильно выражены.

Быть калининградцами для калининградцев не менее важно, чем быть россиянами — довольно нетипичная история для просторов нашей страны. В том же приграничном Пскове наблюдается гигантская разница в отношении доли людей, ощущающих себя прежде всего россиянами и только потом псковичами. Но я на тот момент не копала в сторону Восточной Пруссии.

Руины кафедрального собора в Калининграде, 1965 год © Старый Калининград / ВКонтакте

Думаю, сложная история играет роль в формировании самосознания наряду с объективным геополитическим положением и эксклавностью. Ты просто не можешь не ощущать некую особость, когда живешь в таком странном регионе, который был не «наш», потом стал «наш», но при этом оторван от остальной страны, имел какие-то привилегии в плане выезда хотя бы в приграничные районы соседних стран и очень сильно зависел от импорта.

Мы обычно не говорим про что-то «восточно-прусское» — используем вместо этого термины «довоенное», «досоветское», подразумевая 1945 год, когда сюда уже пришла Красная армия и регион был официально передан Советскому Союзу. Но при этом у нас в городе, как известно, родился, жил и умер Кант. Не всякий, знаете ли, в нашей стране может каждый день сходить на могилу Канта. Проблема в том, что есть люди, которые предлагают все это стереть, снести и убрать, чтобы не оставалось ассоциаций ни с какой Восточной Пруссией, ни с какими Кантами.

На могиле Иммануила Канта, 1965 год © Старый Калининград / ВКонтакте

В 2017 году появились люди, которые начали бороться с так называемыми германизаторами — они называли «агентами немецкого влияния» тех, кто напирал на прусское прошлое Калининградской области. Борьба эта, как я понимаю, была очень выборочной и велась специфическими инструментами. Никто не атаковал застройщиков, которые проектировали здания в «немецком стиле» — нападки сконцентрировались на некоммерческом секторе, активистах и активистках. Спустя годы, как вам кажется, стояли ли за этими нападками хоть какие-то основания?

Германизацию придумали борцы с германизацией: такого явления не существует. Другой вопрос, что у жителей Калининградской области большой опыт контактов с европейскими странами — как и у тех же жителей Санкт-Петербурга, например. Почему люди отсюда часто ездили в ту же Польшу, когда это было возможным? Да потому что там были более дешевые продукты и более качественные товары, было где погулять. Можно было по центру того же Гданьска видеть, насколько город развивается, как там классно сохраняются исторические районы.

Так называемая германизация стала удобным маркером для стигматизации определенных людей. Защищаешь «досоветское» наследие? Значит, ты германизатор. НКО проводили культурные обмены западными странами? И они германизаторы. С другой стороны, об этом много говорили раньше, а сейчас как-будто стало поспокойнее.

Есть ли в регионе проекты, которые защищают именно прусское наследие?

Сейчас самое известное и многочисленное движение — «Хранители руин». Руин как раз немецких, восточно-прусских. Многие из них являются ОКНами и находятся в собственности РПЦ, в том числе старинные кирхи, и потому как будто именно в защите от чего-либо не нуждаются. Философия данного движения скорее в том, чтобы увидеть в руинах красоту. Восстановление здесь не самоцель.

Тут можно вспомнить о Королевском замке в Калининграде. Некоторые сравнивают эту историю с восстановлением замка тевтонских рыцарей в польском Мальборке. Дескать, вот, реконструировали и теперь он привлекает туристов. Но нужно понимать, что Мальборкский замок не был так разрушен, как Королевский. Там было что восстанавливать и была историческая интрига. Предложения наметить архитектурными средствами, обозначить, что здесь когда-то был замок, но при этом построить что-то иное, кажутся мне более разумными.

Вот и «Хранители руин» не предлагают восстанавливать, но ставят вопрос: а потом что тут будет происходить? Руины тоже могут быть красивы, особенно когда красный кирпич выделяется на фоне голубого неба, белых облаков. На стенах или вершинах этих руин аисты вьют гнезда, вокруг зелено. Это все действительно очень эстетично и может быть предметом туристического интереса, особенно если вдобавок рассказать какую-то интересную историю. Ребята начинали с того, что просто расчищали все эти довоенные объекты от мусора, зарослей, чтобы их открыть и показать.

Правда, в итоге баланс культурного и природного в наследии они потеряли: вся трава в округе руин выкашивается, деревья и кустарники вырубаются. Это плохо не только для экосистемы, но и — в условиях волн жары, сильных ветров и аномальных осадков — для самих руин.

Волонтерское движение «Хранители руин» на руинах кирхи Абшвангена © Хранители руин / ВКонтакте

Как по вашему мнению, сейчас настал период затишья для активизма или он просто с течением времени принимает иные формы?

Есть такой термин «городское молчание». Он как раз подразумевает отсутствие городской активности, которое было характерно для рубежа 1990-х и 2000-х годов. Потом наступили так называемые жирные нулевые, но недовольство тем, как развивается страна, все равно искало выход. Оно вылилось как раз в городскую активность в виде различных инициатив и проектов. Это же не только про Калининград. А потом, конечно, нас всех очень сильно подбила пандемия. Затем запретили митинги и акции. Даже чтобы согласовать субботник для уборки мусора в парке, нужно его согласовать с властями — и не факт, что получишь разрешение.

Сегодня движение, чтобы быть успешным, должно быть полезным, правильным, на стыке интересов разных сторон. Например, многие предприниматели берутся восстанавливать исторические объекты в руинированном или разрушающимся состоянии и преследуют абсолютно коммерческий интерес: сделать там гостиницу или ресторан. Но с точки зрения народа они делают хорошую вещь, потому что спасают памятник. А власть таким образом «скидывает» с себя бремя восстановления этого здания и плюсом получает объект инфраструктуры туризма. Вот такие инициативы будут очень популярны и зачастую пользуются поддержкой.