Можно ли спасти разрушающуюся синагогу, даже если в ней некому читать Тору? Екатерина Гандрабура верила, что можно — и устроила выставку в одной из самых древних синагог Дагестана. Мы поговорили с ней о проекте и том, зачем делать в исламской республике музей другой религии.

Макс Эпштейн. Портреты горских евреев © Фото автора

От Махачкалы до Буйнакска около пятидесяти километров. Многие туристы проезжают через этот город, отправляясь смотреть горы. Из окна автомобиля или маршрутки они наблюдают редкие дома начала ХХ века и поздние пятиэтажки. Такая неоднородность — следствие землетрясения 1970 года, уничтожившего большую часть Буйнакска.

До 1922 года этот город назывался Темир-хан-Шура. Во время Кавказской войны он был центром противостояния царской России и горцев под предводительством имама Шамиля, а в 1866-м стал центром Дагестанской области. От этого периода сохранилось совсем немного построек: пара домов, здание бывшего театра и... синагога.

«Мы были самым слабым звеном в этой цепи»

Что привело на эти, казалось бы, исламские земли евреев, которые построили здесь синагогу? После поражения горцев в Кавказской войне, новые власти — ставленники Российской империи — издали указ, по которому на территории нынешнего Дагестана могли на выгодных условиях селиться выходцы из других регионов. Это было сделано для того, чтобы затруднить объединение горцев и предотвратить возможные восстания. В числе переселенцев были и горские евреи. Они перебирались из горных районов Северного и Восточного Кавказа в города в поисках безопасности и возможностей активнее сбывать свой товар — кожаные изделия, вино. Синагога горских евреев, возведенная в Буйнакске в 1862 году, дошла до наших дней почти в первозданном виде. Сохранилось даже внутреннее убранство: мебель, стенные росписи, двери и оконные ставни.

Внутри синагоги в Буйнакске © alanicamuseum.art

Однако в последнее время молельный дом пустует — в 1990-е годы многие члены еврейской общины покинули Дагестан. Старожил Буйнакска Алексей Пашаев рассказывает про это время так:

«Дети в Ашкелоне, один — в Москве. В 1997 году они уехали — жуткое время было у нас. <...> У меня дальний родственник — его похитили... Племянника двоюродного похитили, погиб он. Другого двоюродного дядю похитили, но его сын... вышел на похитителей и выкупил отца, и тогда он быстро уехал... Это повсеместно было: рэкет, похищения. Сказать, что только за нашими гнались, а за остальными — нет, такого не было. Но, конечно, мы были самым слабым звеном в этой цепи».

К концу 2010-х годов в Буйнакске оставалось не больше пятнадцати еврейских семей. Несмотря на это, в 2019 году синагога ожила — хотя и не для чтения Торы.

«Залезли в окно и попали в прошлое»

Годом ранее Екатерина Гандрабура, куратор и музейная проектировщица, переехала из Москвы во Владикавказ. Работая в местном центре современного искусства (ГЦСИ), она помогала другим северо-кавказским музеям находить внешнее финансирование.

«Тогда конкурс на грант открыл Российский еврейский конгресс и сотрудники музея имени Тахо-Годи в Махачкале предложили мне поехать в город Буйнакск, говорят: «Там одна из самых старых сохранившихся синагог в Дагестане, тебе нужно туда обязательно поехать», — рассказывает Екатерина. — Мы приехали в Буйнакский музей, я рассказала про грант и попросила показать синагогу».

На территории синагоги в Буйнакске © Teylo Nisanova / WikiCommons

Ключами от синагоги владел Изгиягу Пашаев — председатель иудейской общины Буйнакска и главный шашлычник города. Здание было окружено внушительным забором. «Территория заросла айвой, замок был сломан и нам пришлось лезть через окно, — продолжает рассказ Екатерина. — Мы залезли в окно и вдруг поняли, что попали в прошлое. Несмотря на отваливающуюся штукатурку было видно, что тут все дышит временем, которое для самого Буйнакска утеряно».

Несмотря на открывшиеся возможности, музейные сотрудники отказались заниматься грантом — опыта реализации таких проектов у них просто не было. Тогда Екатерина решила взять дело в свои руки:

«Я подумала, что не являюсь главным специалистом по синагогам Северного Кавказа, но оказалось, что, в общем, таких специалистов и нет — есть замечательные исследователи истории еврейских общин... Я написала грантовую заявку и постаралась отразить в названии то, что хотела сделать — открыть синагогу горских евреев как синагогу Темир-хан-Шуры (города, которого уже нет) и привлечь внимание к этому зданию как к объекту наследия».

«Говорить с помощью искусства сложно, но другого языка нет»

В 2019 году проект «Открывая синагогу Темир-хан-Шуры» был представлен в Буйнакске. На один вечер синагога стала местом действия перформанса.

«Мы погасили основной свет, художник Макс Эпштейн зажег две свечи, как в начале чтения Торы, и как-то вдруг все успокоились, — описывает это событие Екатерина. — Весь перформанс начинался с игры Аркадия Шилклопера на шофаре. Это такой традиционный, практически библейский музыкальный инструмент, который во влажном и холодном микроклимате синагоги зазвучал невероятно пронзительно. Это была четырехчастная сюита, которую написал Юрий Бренер».

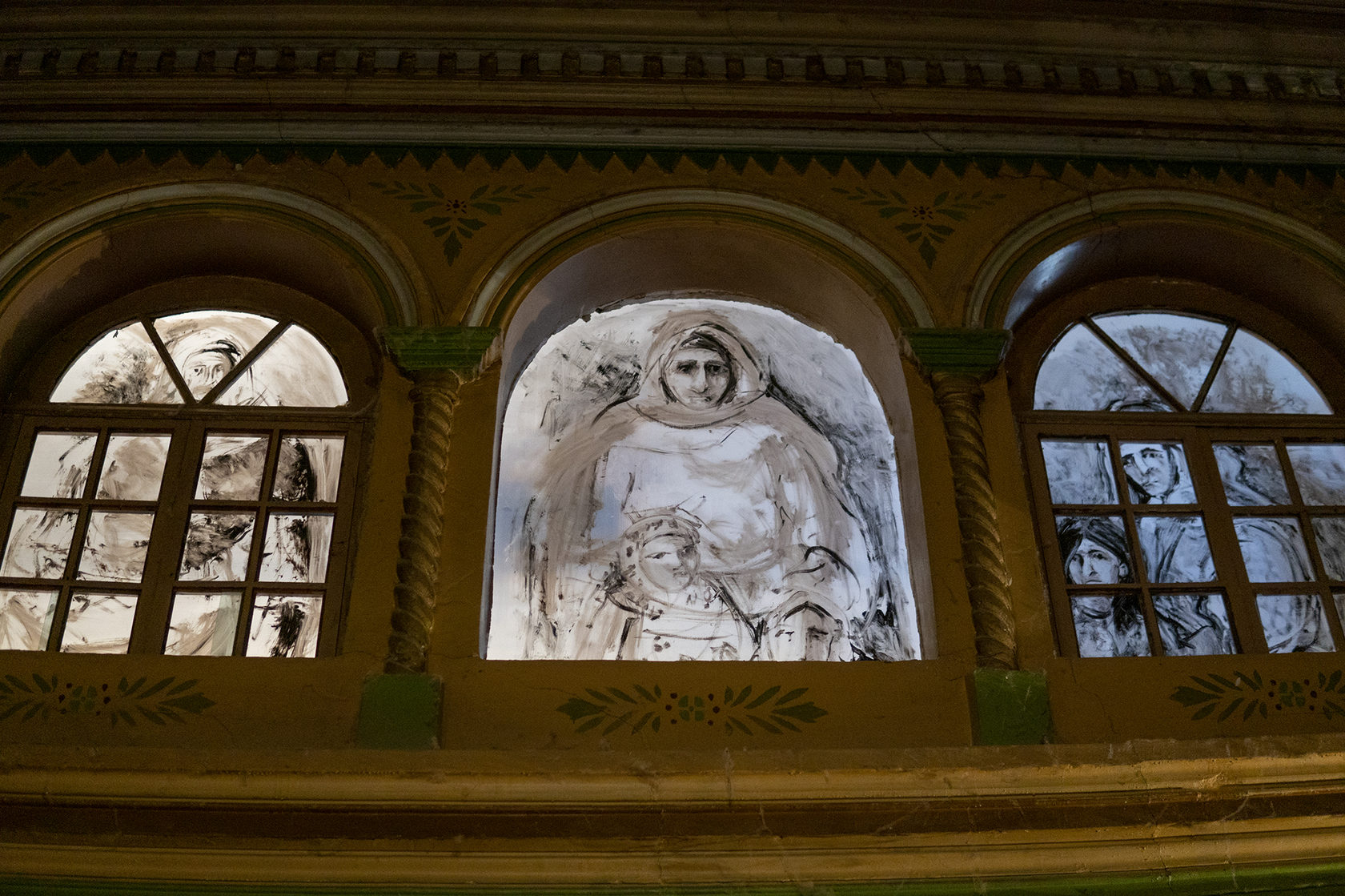

Макс Эпштейн. Портреты жительниц Буйнакска, сделанные по архивным фотографиям, в окнах галереи на втором этаже © Фото автора

Пока звучала сюита, Макс Эпштейн на специальном экране создавал «визуальную новеллу» — о том, как горские евреи появились в Темир-хан-Шуре. Рисунки выводились на экран проектора: так параллельно музыкальному произведению рождался целый мультипликационный фильм о городе и общине.

Помимо перформанса, в синагоге можно было увидеть несколько инсталляций Эпштейна. Он собрал их из предметов, найденных во время уборки здания. Так, «Кавказский хребет» был сложен из стопок журнала «Лехаим», который вместе с мацой присылали из Америки в 1970-е годы. Из-за сокращения общины многие журналы в ящиках с нью-йоркскими адресами остались нетронутыми. В другом углу синагоги художник представил, как могло выглядеть место, где дети в советские годы учили иврит. Для этой инсталляции он использовал найденные тут же карточки со словами «мама», «дочь», «хлеб», которые были написаны на обратной стороне учебников по истории СССР.

«Говорить с помощью искусства вообще сложно, но другого языка нет... Я и правда пригласила к участию сложных художников, но когда ты людям рассказываешь про них же с заинтересованностью и любовью, то возникает то самое пространство доверия и недоверия, в котором можно людей чему-то научить. Ты же рассказываешь как чужой. Они-то вроде как знают лучше, да? Но им от этого интереснее. Самые интересные истории, которые слушают дети, открыв рот, — это истории, которые ты им рассказываешь про них».

Параллельно программе в синагоге, в историко-краеведческом музее открылась выставка о жизни и наследии еврейской общины в XIX и XX веках. В одной из витрин были разложены фотографии ее членов. Поразительно, но этот обычный для исторических выставок ход имел в Буйнакске большой отклик —— местные жители приносили свои снимки и дополняли ими экспозицию. С фотографиями соседствовали рисунки Макса Эпштейна, который изобразил портреты горских евреев на полуистлевших обложках молитвенников.

В других витринах можно было увидеть ткани и предметы религиозного обихода, найденные в синагоге и отреставрированные к выставке. Этих предметов могло быть гораздо больше: во время уборки волонтеры нашли целые мотки плюша разных цветов, расшитые наряды для Торы. Однако в процессе создания инсталляций синагогу ограбили, и многие вещи пропали. Екатерина объясняет эту кражу «музейным эффектом»: «то, что лежит в мусоре, оно и выглядит как мусор. А собранные из этого мусора предметы сразу становятся ценностью».

Синагога. Пять лет спустя

Предметы, оставшиеся после окончания выставки, отдали главе общины Изгиягу Пашаеву. В 2020 году он умер, а переданные ему на хранение мемориальные вещи пропали при продаже дома. Здание синагоги так и не было отреставрировано. Пока оно стоит на балансе Росимущества и не приватизировано общиной, в любой момент его могут снести, а участок выставить на торги.

По мнению Екатерины Гандрабуры, «сейчас единственная возможность сохранить синагогу — это учреждение общиной частного фонда, а еще проекты, публикации, исследования экспертов. Все это тоже несет охранную функцию здания. Своим перформансом мы не смогли повлиять на изменение статуса объекта, но смогли сделать эту синагогу «видимой» и интересной для горожан и туристов.

Синагога работает только если собралось 10 евреев и читают Тору. Такого в Буйнакске не было давно, именно поэтому необходимо было подумать об изменении функции этого здания. После проекта я проводила опросы и круглые столы с местными жителями, обсуждая эту тему. Один из горских евреев предложил открыть в синагоге общественную библиотеку. Я сама мечтаю музеефицировать это некогда сакральное пространство и вместе с местным сообществом открыть в нем культурный центр.

В идеале здание синагоги может стать филиалом национального музея, но такого общественного консенсуса в Дагестане нет... Я считаю, что такого рода музей особенно важен для таких территорий, как Дагестан и Буйнакск, потому что там, где на сегодняшний день возникает иллюзия о некой монорелигии, история других религий, которые жили и развивались на этой территории — это очень важная инвестиция в будущее и этого города, и этой республики. Так что очень хочется жить долго, чтобы увидеть, что все это было не зря, что там появится новый человек, новая энергия, новая власть, которая с этим объектом решит что-то сделать».