В 1960–1980 годах в СССР активно росли сибирские города — сотни населенных пунктов вокруг нефтяных и газовых скважин. Тогда же стали появляться дальнемагистральные самолеты, благодаря которым прилететь на полярный «фронтир» теперь можно было за несколько часов... Кто приезжал на северные стройки? Что общего у ковбоев и советских геологов? Почему местные города «инфантильны» и какие проблемы грозят им сегодня? Читайте об этом в книге профессора Высшей школы экономики Надежды Замятиной «Город в пустоте. Урбанизация и Арктика». Совместно с издательским домом НИУ ВШЭ мы публикуем отрывок из нее.

Надежда Замятина. Город в пустоте. Урбанизация и Арктика. Издательский дом НИУ ВШЭ, 2025

С детства запомнилась картина в настенном календаре: молодая семья с младенцем и авоськой с апельсинами сидит в аэропорту в ожидании рейса. Золотоискатели Клондайка тащили через Чилкутский перевал меховые спальники и запасы бобов; первооткрывателям норильской меди и колымского золота сложно было найти лошадей, требовалась незаурядная изобретательность, чтобы добраться до места. А вот в эпоху дальнемагистральных самолетов строить новые города отправлялись с младенцем, апельсинами и радиоприемником (упомянем все же два чемодана и два рюкзака). Впрочем, приходилось слышать немало рассказов о том, что ожидало прибывших на Север налегке первопоселенок тех лет: приходилось менять туфельки на сапоги, стоять в очереди за привезенной в бочках водой, строить своими руками жилье из подручных материалов. И все же главная черта эпохи: Север стал доступен.

Дмитрий Бучкин. Строить новые города, 1974 год © Рыбинский музей-заповедник

Эта доступность сыграла главную роль в формировании специфики новых городов 1970-х — и не только роль, но и злую шутку: они стали «машинами для добычи полезных ископаемых» — менее похожими на города, чем их предшественники. Началась эра по-настоящему монопрофильных городов.

1970–1980-е годы стали периодом неслыханного роста городов в Западной Сибири, и в том числе в Арктике. Здесь почти с нуля выросло полдюжины городов, некоторые (Новый Уренгой и Ноябрьск) со 100-тысячным населением. Южнее, в Ханты-Мансийском автономном округе, который формально не входит в Арктическую зону Российской Федерации, тогда же появилось полтора десятка городов и крупных поселков.

Важнейшей причиной столь масштабной урбанизации болот Западной Сибири были богатейшие залежи: нигде в мире на Севере нет даже сопоставимых запасов по богатству и площади разработок. В 1970-е годы была развернута добыча на месторождениях с запасами более триллиона кубометров — Медвежьем и Ямбургском; в 1978 г. началась добыча на гигантском Уренгойском месторождении (начальные его запасы оценивались в 10 с лишним триллионов). До южной части ЯНАО (Холмогорское, Вынгапуровское и еще десяток месторождений) к 1980-м годам докатилась волна освоения нефтеносной площади, охватывающей чуть не всю территорию Ханты-Мансийского автономного округа — Югры; соответственно, многие приемы освоения территории были те же, что сложились при освоении месторождений-гигантов Югры. Один лишь Самотлор, седьмое по начальным запасам нефтяное месторождение мира, почти вдвое больше единственного аляскинского нефтяного месторождения Прадхо-Бей, а ведь кроме Самотлора одно за другим осваивались Федоровское, Лянторское, Приобское — все они входят в топ-50 наиболее крупных мировых месторождений (рядом одновременно разрабатывалось с десяток более скромных).

Дом на Комсомольской улице в Надыме, ЯНАО © «Тюменская стройка», 1981

Естественно, такой размах освоения в корне изменил экономический ландшафт севера Западной Сибири — и, в частности, вызвал небывалый рост новых городов. Спецификой освоения стали лихорадочные темпы: не успевали не только строить капитальное жилье и социально-культурные объекты, но и проводить должное обустройство месторождений.

На Аляске (живущей в основном за счет нефти) крупное месторождение, по сути, одно (Прадхо-Бей). На Севере Канады есть гигантские по объему запасы битуминозных песков, но это сложно берущиеся неконвенциональные запасы — их нельзя сопоставлять с западносибирскими залежами. Уникальные железные руды на севере Швеции локализованы — это ближе к ситуации Норильска. В Канаде есть железорудный пояс в Квебеке и на Лабрадоре — но и тут месторождения расположены вдоль одной трассы, и это скорее похоже на Колыму, чем на Западную Сибирь. Газовые месторождения в дельте Маккензи на Севере Канады пока не разрабатываются — как и некоторые ранее открытые газовые месторождения России (например, в НАО): их удаленность препятствует получению экономического эффекта от эксплуатации.

Нигде в мире Север не предъявил человеку столь серьезного вызова, как разбросанные на 1000 км болот уникальные месторождения углеводородов. Именно поэтому я считаю, что нельзя напрямую сравнивать освоение Севера этого периода в СССР и в других странах.

В корне неверен расхожий стереотип, что рост городов в новых ресурсных районах во второй половине XX в. — исключительно советская традиция и даже какой-то «русский способ освоения Севера», якобы за рубежом удаленные месторождения уже тогда осваивали вахтовым методом. Одновременно со строительством новых городов в Западной Сибири строили — с нуля — новые города в железорудном поясе Канады (Фермон, Ганьон, Лабрадор-Сити), на Юконе (Фаро) — и целый ряд других.

При этом стратегии развития новых северных городов Канады и СССР на удивление похожи. Когда в решениях очередного съезда КПСС говорилось о необходимости обеспечения достойного уровня жизни на Крайнем Севере, о недостаточности для привлечения населения высоких заработков и т.д., когда начались первые специальные социологические исследования образа жизни северян, за рубежом отмечались «показательные попытки частных фирм и административных органов расширять сеть социально-культурных учреждений в сравнительно небольших северных поселках. В проектные группы, разрабатывающие схемы городов на Лабрадоре, входят не только архитекторы и строители, но и социологи, психологи, философы, экологи, а также теоретики-урбанисты».

В 1980-е годы Канада отказалась от строительства новых городов в районах разработки северных месторождений и окончательно перешла на вахтовый метод освоения. В общем, не принцип был другой — масштабы другие, и это важно учитывать, говоря об особенностях отечественной северной урбанизации. В Советском Союзе рост северных городов продолжался еще несколько лет, до начала перестройки — но уже тогда сотрудники научных и проектных госплановских организаций постоянно поднимали тему ограничения численности населения на Севере.

Деньги. Люди. Подвиг

В 1960–1970-е годы технологии позволяли быстро обеспечивать рост транспортной доступности Севера — однако и в самые ранние фазы освоения оставалось, как говорится, место подвигу, а часто и авантюризму. Освоение Севера велось тогда строителями из поколения детей войны. Им хотелось и повторить подвиг отцов (а возможностей для проявления героизма было не так много), и компенсировать лишения детства, «почувствовать себя человеком».

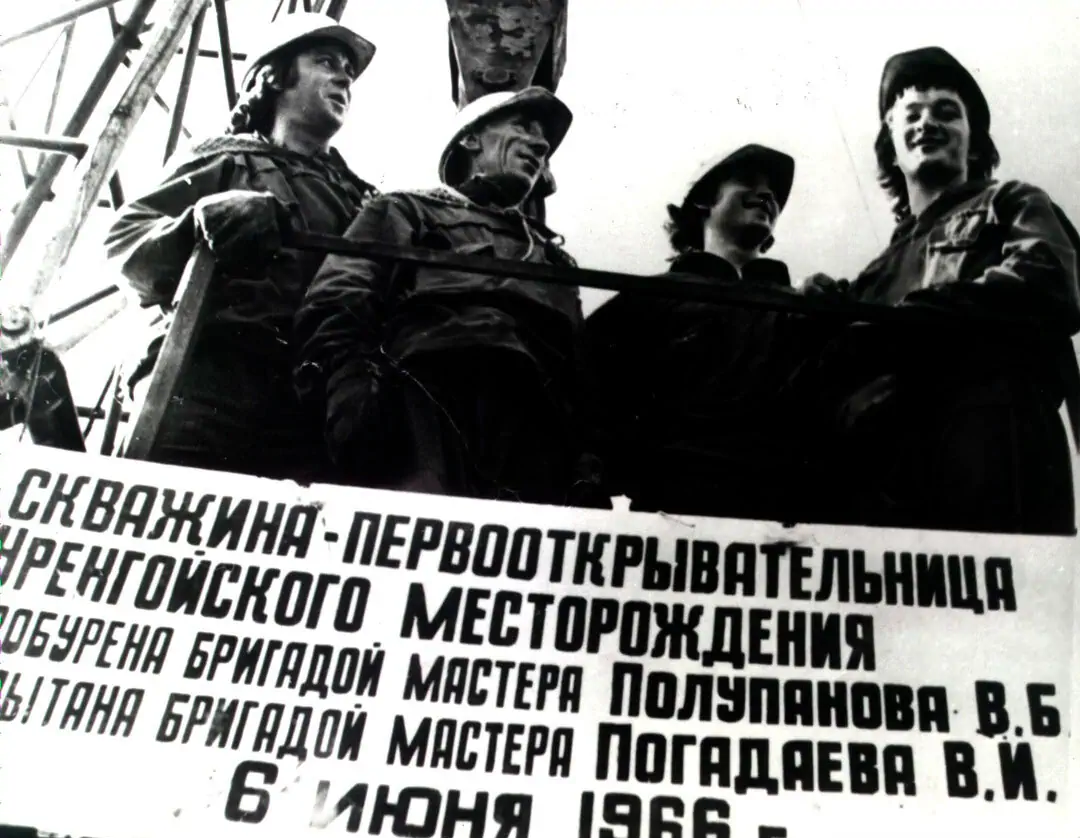

Буровая бригада Уренгойского месторождения на первой рабочей газовой скважине, ЯНАО, 1966 год © Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского

Север выпадал из типичной советской финансовой действительности: напомним, с начала 1960-х годов, как раз перед открытием большой тюменской нефти, был законодательно закреплен перечень «районов Крайнего Севера», на территории которого действовала иная система оплаты труда. Если в стране действовали жесткие тарифные ставки для всех профессий и работник, исключая крупных руководителей, мог рассчитывать только на 110–120 руб. в месяц, то на Севере, работая по системе сдельной оплаты труда и с учетом северных льгот, он мог получать 800 и даже 1000 руб. — на огромной территории СССР таких возможностей больше не было нигде. Кроме того, на Севере давали увеличенный отпуск (с оплатой проезда), для женщин была установлена сокращенная рабочая неделя и т.п. Наконец, в условиях тотального дефицита важную роль играло то, что в районы Крайнего Севера нередко завозили пользующиеся спросом товары, а также давали возможность быстро получить машину и даже кооперативную квартиру (обычно очереди на квартиру и машину растягивались на много лет).

По сути, государство, предоставляя определенные льготы работникам Севера, экономило на обустройстве новых городов. В официальных документах коммунистической партии, начиная с 1970-х годов, постоянно звучали фразы о том, что высоких зарплат недостаточно, чтобы привлечь население на Север, нужно высокое качество жизни. И действительно, для многих Север был привлекателен возможностью купить дефицитные товары — впрочем, расплачиваясь за них не только деньгами, но и бедным повседневным бытом.

Как это обычно бывает на фронтире, бытовые условия были очень тяжелыми: не хватало жилья, строители новых городов жили в самодельных домиках («балках»), вагончиках или довольно специфичных типовых домах — двухэтажных похожих на бараки «деревяшках» или же в «бочках». Люди зарабатывали на машины и кооперативные квартиры (квартиры зачастую не на Севере, а там, где жили раньше), но при этом не получали полноценного питания: из-за сложностей транспортировки на Севере приходилось есть сушеные овощи. Иногда завозили какие-нибудь консервированные ананасы, но не было обычной картошки.

Жилые «бочки» в Ноябрьске, 1980-е годы © Из архива Валерия Снисаря

Параллельно вовсю эксплуатировался новый миф о фронтире: Север подавался официальной пропагандой как место самореализации и становления «настоящего человека», и, как можно судить по интервью со строителями новых городов, многие действительно ехали на Север не только (или не столько) за заработком, сколько за интересной жизнью. Из социологических исследований известно, что на Север уезжали люди особого склада характера, авантюристы, готовые на риск, — настоящие фронтирмены. Даже по физиологическим параметрам они отличались, что было установлено медиками — на территориях нового освоения подбирались люди с особым типом метаболизма, «людиспринтеры».

Для таких людей Север действительно открывал широкие возможности самореализации. По воспоминаниям первостроителей тех лет, во многих случаях в условиях тайги было просто невозможно соблюдать действующие нормы, и на это закрывали глаза — лишь бы реализовать проект.

«Не положено, нельзя, запрещено... Эх, инспектор центровой!.. Если бы люди здесь следовали всем запретам, то ни единого кубометра газа месторождение не дало бы. Весь Север — сплошь нарушения. Технологии не наработаны, условий нет... Жить — и то никому, кроме аборигенов, нельзя — организм не тот. А живем, работаем. Детей рожаем».

— Леонид Нетребо

Люди брали на себя большую ответственность и большой риск, зачастую — в сложных условиях — жертвовали жизнью (на месторождениях происходило довольно много трагических случаев). Но если удавалось реализовать задуманное — результат был потрясающим. Зачастую даже города основывались по решению конкретных людей — руководителей нефтегазодобывающих предприятий. Это не совсем соответствует расхожим представлениям об экономике СССР времен Госплана, однако это было правдой.

Неудивительно, что именно Север стал символом новых возможностей. Здесь действительно могли развернуться люди-демиурги. Ни в Москве, нигде в другом месте невозможно было представить свершения такого масштаба, как основание нового города, изменение траектории развития целого региона страны в ходе открытий и т.д.

Эпоха фронтирного Севера была очень короткой — 1960–1980-е годы (впрочем, как и эпоха ковбоев на Западе). Однако она породила мощный пласт символики молодых арктических городов, связанный с началом освоения нефти и газа.

Символический ряд позднесоветского освоения Севера включает две составляющие. Первая — это личности (отчасти мифологизированные) выдающихся геологов и нефтяников (в том числе руководителей крупных организаций), игравших важную роль в открытии месторождений и закладке новых городов: В.В. Стрижов в Надыме, В.В. Ремизов в поселке Пангоды (откуда началось освоение крупных запасов газа); легенда масштаба всех нефтегазодобывающих районов Западной Сибири — В.И. Муравленко, руководитель «Главтюменьнефтегаза», руководитель главного тюменского геологического управления Рауль Юрий Эрвье, первооткрыватель большой тюменской нефти Фарман Салманов и др.

Второй пласт — обобщенные фигуры типа «ковбоев»: в условиях молодых городов Арктики (и Сибири в целом) эту нишу заняли абстрактный «геолог» и «первостроитель».

Эту символику роднило с мифом Дикого Запада широкое распространение образа освоения территории «с чистого листа». В культовом романе Куваева «Территория» главного героя во время болезни спасает старик из числа коренных жителей — появившись чудесным образом, подобно духу, когда главный герой умирает в тундре. Пожалуй, именно так — как часть местного ландшафта — и воспринимались коренные народы.

Заполярье, 1969 год © Эдгар Брюханенко

В настоящее время все чаще приходится слышать о буквально потребительском отношении коренных к компаниям (чего стоит только слоган «Вертолет — хантыйское такси»: одна из компаний Югры бесплатно предоставляет коренным определенное количество летных часов в год — за право пользования родовыми землями). Обобщать не возьмусь. Очевидно, это вопрос сложный, ни в коем случае не имеющий однозначного ответа.

По воспоминаниям, отношения с ними могли складываться очень по-разному. Коренные продавали новым поселенцам рыбу, мясо и мех, который был в моде, — а те в некоторых случаях расплачивались спиртом, что также напоминало ситуацию «Дикого Запада»; только спустя некоторое время официально заговорили о недопустимости спаивания коренных и необходимости охранять их образ жизни. Слышала довольно жуткие истории, которые здесь приводить не буду. В то же время зачастую рассказывали и о дружеских отношениях — хотя обычно жизнь новых поселенцев и местных жителей протекала относительно автономно.

Вертолет как «новый паровоз»: города нефтегазовой эпохи — от рождения к зрелости

Вертолет обеспечил саму возможность освоения и стал тем проводником переселенцев в новую жизнь, которым ранее был паровоз, — неслучайно изображение паровоза встречается в ландшафте многих более ранних городов от Уайтхорса на Юконе до Салехарда на севере Сибири.

Дома в Лабытнанги © Надежда Замятина

В чем специфика городов вертолетной эпохи? В первую очередь, в их удивительной «инфантильности» как самостоятельных экономических субъектов: при их развитии добыче сырья был отдан приоритет в ущерб другим функциям. Прогресс в сфере транспорта, позволивший доставлять жизненно важные товары по воздуху, и установка на скорейшее, в ущерб комплексному развитию, получение нефти и газа для поставок на экспорт ради укрепления политической устойчивости страны сделали новые города узкоотраслевыми, монопрофильными.

С появлением вертолетов стало возможно завезти практически любой продукт — и если в ранних арктических городах попутно с промышленными объектами возникало сельское хозяйство для самообеспечения, то в новые города завозилось практически все. Разумеется, не только вертолетами: быстро и не совсем по правилам были оборудованы посадочные полосы для грузовых самолетов.

Пассажиры садятся в аэросани, Ханты-Мансийск, 1960–1970 годы © Дин Конгер

Стоит ли говорить, что наспех построенные молодые города Западной Сибири обладали меньшими возможностями для развития науки и культуры, чем построенные в жуткие 1930-е годы. Научные институты и учебные заведения, призванные обслуживать нужды освоения Севера, еще в 1950-е годы создавались непосредственно на Севере, например, в Норильске и Магадане, но с начала 1970-х — исключительно в более южной и комфортной зоне, в особенности в Тюмени.

Задача идеологического строительства в те годы отчасти уже уступала экономике, для удержания социалистической идеологии стране требовались в первую очередь ресурсы, и на их добычу была ориентирована политика в отношении арктических городов.

Несмотря на неизбежные лозунги и партсобрания это была, наверное, самая материалистически ориентированная территория СССР. И цель ее развития была открыто материальной: стране нужна была нефть, а не преодоление отсталости Севера, как раньше, — да и стимулы к переселению были в основном, как уже говорилось, материальные.

В молодых городах действовал исключительно промывной режим миграции: многие приезжали, привлеченные льготами и романтическим ореолом фронтира, но многие и уезжали, разочарованные бытовыми сложностями жизни в самодельных домах, с очередями за водой и т.п.

Что касается застройки новых городов, она тоже имела ряд специфических черт. Власти старались создать в местах массового заселения крупные строительные базы, чтобы закрыть потребности быстро растущих населенных пунктов. Кое-где возникали собственные домостроительные комбинаты, которые должны были производить строительные конструкции для окружающих населенных пунктов.

Арктическая специфика местного производства была относительно невыразительной и состояла в небольших модификациях типового панельного домостроения, распространенного в те годы по всему СССР. И сегодня северные города мало отличаются от остальных того же времени постройки — лишь песок вместо земли и редкие деревья четко позволяют определить, что мы находимся на Севере.

Первый крупнопанельный дом Сургута, 1965 год © Сургутский краеведческий музей

Примерно в те же годы архитекторами были разработаны оригинальные проекты, призванные максимально учесть северные особенности: например, знаменитый дом-пирамида и другие проекты Александра Шипкова. Творчество этого архитектора было столь вдохновляющим, что известный режиссер Сергей Герасимов даже снял про него фильм «Любить человека». Картина хорошо раскрывает драматизм градостроительства семидесятых, когда самые тонкие мечты об удобстве для людей на Севере разбивались о суровую реальность: скорость освоения требовала, чтобы жилье строилось быстро и в больших количествах, а экспериментальные проекты требовали больше времени и дополнительных средств. Поэтому, несмотря на творческие проекты шестидесятых, позднесоветская Арктика была застроена совершенно типовыми домами — и временными (стоящими, однако, до сих пор) — деревянными двухэтажными. Панельные были более престижными, «в капитальном исполнении», как это называлось, хотя часто и более холодными.

Жилой комплекс «Поляр “Пирамида”». Александр Шипков, 1963 год © Издательство TATLIN

Местные домостроительные комбинаты не выдерживали темпов строительства. Поэтому Арктика и Север в целом стали чем-то вроде выставки достижений массового домостроения для регионов и республик СССР. На Север приглашали бригады строителей из разных районов страны, и каждая приносила с собой свои строительные решения. Такой подход в основном и привнес разнообразие в архитектуру советского Севера.

При этом многие проекты, оказались неподходящими; так, жители поселка Новая Чара (север Забайкальского края, БАМ) и сегодня жалуются на «не совсем удачное для Севера» решение, привнесенное строителями из Казахстана. Декоративные элементы балконов должны были создавать аллюзию на юрты, традиционное жилище кочевников Центральной Азии и Казахстана, обеспечивая тень, приятную в жарких степях. Однако в условиях Севера жителям хотелось бы, наоборот, больше солнца.

Казахстанские дома в Новой Чаре © Елена Стогова / helen-i-rebyata.livejournal.com

Как и казахстанские дома в Забайкалье, «азербайджанские» в Когалыме считаются не совсем адекватными условиям Севера. Дома на проспекте Дружбы Народов в Новом Уренгое, построенные из розового армянского туфа (туф везли через полстраны!), напротив, хвалят за тепло. Литовские дома для сельской местности, технически передовые для своего времени, с рядом дополнительных удобств и даже с автоматизированным поливом газонов казались в 1970-е архитектурой будущего.

Особое место в архитектуре Севера занимают так называемые «финские домики» и целые «финские поселки». Помимо строителей из разных районов СССР, на Север в 1970-е активно приглашали строителей из дружественных стран и особенно часто — из Финляндии. Финны застраивали целые кварталы новых городов и поселков своими типовыми 1—2-этажными домами на несколько семей — качественными, с удобствами и передовым для того времени внутренним обустройством. К тому же «финские», в отличие от зачастую стихийно сооружавшихся поселков других строителей, обладали продуманной планировкой, в них сразу отводились места под клубы и т.п. До сих пор финские домики, или «финки», считаются на Севере теплым и комфортным вариантом жилья и пользуются популярностью.

Сборный «финский» дом в Игарке, 1950-е годы © Валентина Гапеенко

«Удивительно, что не только города, но и люди «авиаэпохи» были несколько более инфантильными, чем их предшественники. Интересно — через образ самолета — описал это Владимир Яновский в лучшей и по сей день книге о миграции на Север:

«Северяне призыва сороковых и начала пятидесятых годов добирались поездами и пароходами. И неплохо бы новичкам следовать их примеру и ехать на Север поездами. Почему поездами? Да потому, что в этом случае можно присмотреться к Северу еще на подходах к нему, подготовиться психологически к встрече с ним, чего нельзя сделать за несколько часов полета. А что получается? Переносят могучие крылья турбореактивных и турбовинтовых лайнеров Аэрофлота паренька с Харьковщины или Тамбовщины за десяток часов в Норильск, Анадырь или Тикси, и встречает Север его, еще вчера гулявшего теплой бархатной ночью с дивчиной в городском парке, снегопадом в сентябре, а то и в июле...»

Проклятье многопрофильности

Cегодня «самые монопрофильные» — это самые молодые и внешне вполне благополучные сырьевые города, но их судьба вызывает наибольшую тревогу. В отличие от предшественников, они практически не имеют связей с окружающим пространством. Не предоставляют товаров и услуг (за редким исключением, когда коренные жители посещают городские ярмарки, «Дни оленевода» и магазины — но коренные жители малочисленны, рынок слишком узок, чтобы обеспечить местному бизнесу экономическую эффективность). Основные бюджетные услуги для местных жителей (образование, здравоохранение, учреждения культуры и т.п.) сосредоточены в райцентрах, а молодые промышленные города, как правило, не имеют статус райцентра, который мог бы хоть немного расширить рынок труда. Здесь почти нет научных, культурных и других учреждений, рассчитанных на рынок за пределами городской черты.

Это и есть «проклятье монопрофильности», закрывающее для города пути диверсификации. В годы золотой лихорадки появлялись города-призраки золотобытчиков — сразу по завершении добычи. Характерной чертой 1990-х стало мало кем замеченное исчезновение поселков — баз размещения геологических экспедиций: почти все они были свернуты, а дальнейшие геологические изыскания проводились из более крупных центров.

Яркий пример — поселок геологов Новоаганск в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (формально и по многим признакам это не Арктика — но тем история поучительнее для новых арктических поселений). Восточнее современной трассы Сургут — Ноябрьск пролегал водный путь по реке Аган (ныне обмелевшей), и, кроме того, поддерживалась трасса на другой пионерный поселок — Вынгапуровский (ныне удаленный на 80 км от центра города микрорайон Ноябрьска). В ранние годы своего развития Новоаганск был скорее «передним краем» освоения, ныне же оказался в транспортном тупике. Геология уже не является драйвером развития территории, геологическое предприятие было выведено из поселка, и сейчас Новоаганск напоминает скорее Игарку, нежели относительно более ухоженные и благополучные города Югры. Как и в Игарке, жители Новоаганска вспоминают золотой век поселка, когда геология была престижной сферой, а снабжение — настолько хорошим, что сюда ездили за продуктами из соседнего города:

«У нас был поселок, он снабжался, потому что он был нефтяной... он очень богатый, нефтяной. И там продуктов, все снабжение было, все тут. Сейчас склады все пустые вон заброшенные. <...> Школы, садики, организации получали даже вот на буровые, они загружалися там, вертолетом отправлялось все это через поселок. Все было, снабжение было очень хорошее».

Из интервью с сотрудницей сферы общественного питания; Новоаганск, 2018.

Полезные ссылки

Купить книгу можно на сайте издательского дома