Город солнца, город-сад... Это где-то в Италии? Нет, это про сибирский Омск и его архитектуру. Дмитрий Смирнов, автор книги «Лучезарный Омск», рассказал нам о ключевых памятниках омского модернизма и том, что делает их такими особенными.

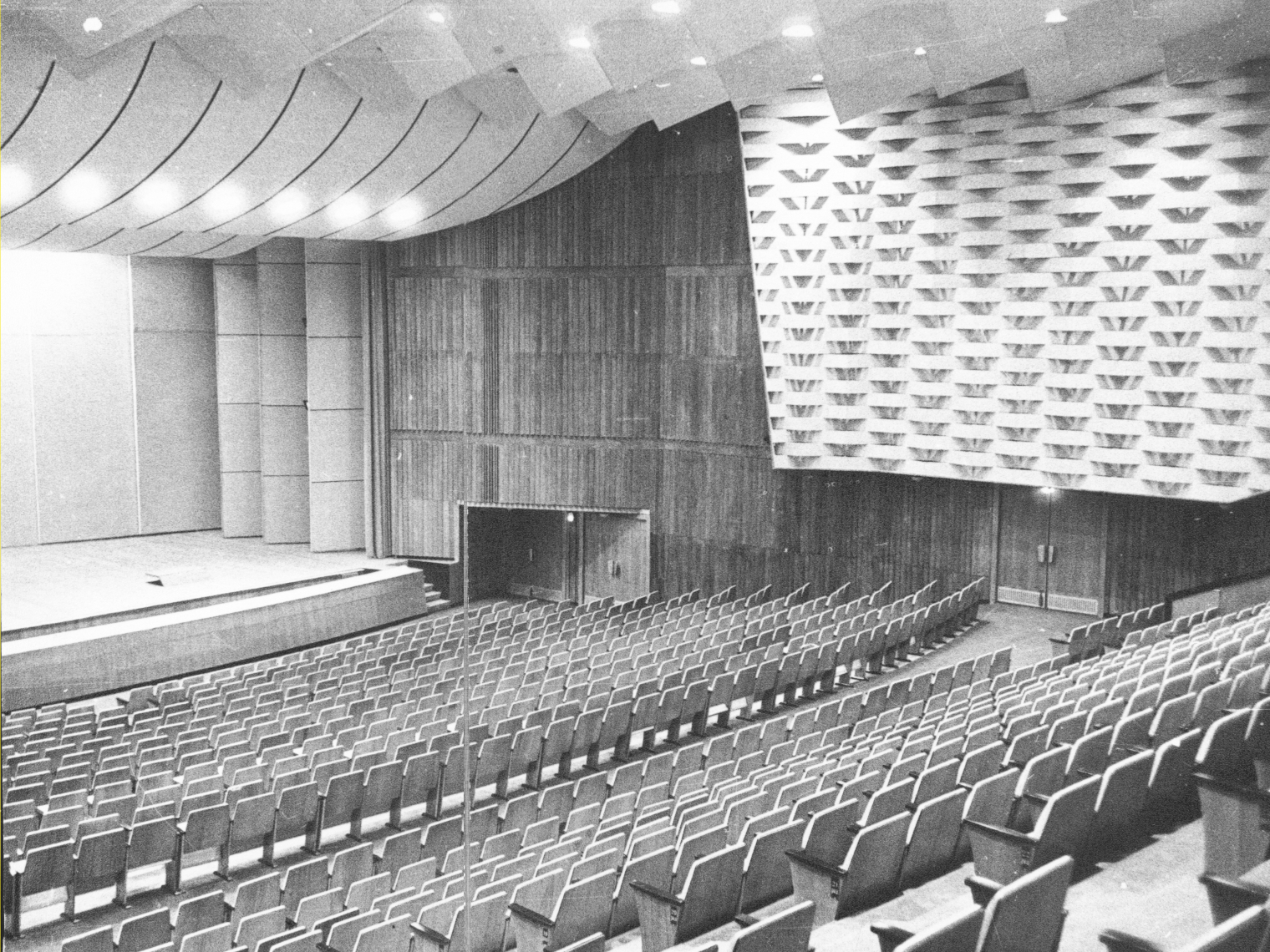

Омский государственный музыкальный театр ⓒ А. Чепурко / pastvu.com

Основанный в 1716 году генерал-майором Иваном Бухгольцем, Омск прошел путь от крепости на реке Омь до крупного промышленного центра Сибири и современного города-миллионника. Во многом сегодняшний облик Омска определил послевоенный научно-производственный бум. На 1960-е—1980-е годы пришелся бурный рост жилых микрорайонов и строительство важных административных и культурных учреждений. Все они были решены в модернистских формах.

Так модернизм стал важной составляющей архитектурной идентичности города. Но почему именно лучезарный? Его особенность связана с «курортным» климатом Омска — более 300 солнечных дней в году. Чтобы обеспечить комфортный микроклимат помещений, местные архитекторы использовали пилоны, консоли, изгибы в плане. Эти же приемы обеспечивали и игру светотени, яркость контрастов, четкость линий — все это создавало неповторимый облик модернистских построек.

Кроме того, архитекторы учитывали сложившуюся лучевую планировку города: главные улицы (Красный Путь, Герцена, Гусарова) расходятся лучами от центра бывшей эспланады Омской крепости. Наконец, огромное внимание уделялось благоустройству: после войны в Омске были устроены набережные, пляжи, парки и десятки скверов. За это в 1967 году он получил статус города-сада — поэтому «лучезарный» означает еще и «красивый», «благоустроенный». Попробуем поближе рассмотреть эти черты на примере девяти знаковых памятников омского модернизма.

Стрелка Оми и Иртыша © С. Степанов

Речной вокзал

Тимофей Садовский, Сергей Михайлов, Александр Пекарский, 1959–1964 годы

Изначально речной вокзал в Омске был спроектирован в стиле сталинского ампира, однако его строительство началось только в 1959 году по новому проекту: в то время неоклассические формы и пышный декор уже не соответствовали «линии партии» в области архитектуры. Завершенное в 1964 году здание стало одним из первопроходцев омского модернизма.

Архитекторы «Гипроречтранса» задумали речной вокзал как многофункциональный комплекс с рестораном и гостиницей, а также позаботились о благоустройстве набережной. Пронизанное окнами и открытыми галереями здание напоминало огромный круизный лайнер, пришвартовавшийся на правом берегу Оми. Навигационная вышка, решенная наподобие корабельной рубки, только усиливала это ощущение. Роспись интерьеров вокзала омскими художниками также отразила зарождающиеся тенденции нового советского искусства — полуабстрактного, яркого и графичного.

Киноконцертный зал

Альберт Каримов, Анвербек Юмакаев, 1967 год

Открытый в ноябре 1967 года киноконцертный зал стал архитектурным шедевром Омска, ярко иллюстрирующим принципы модернистской архитектуры: ассиметричный фасад, масштабное остекление, использование передовых строительных технологий (так, зрительный зал на 1200 мест отличался превосходной акустикой). Вместе с тем, авторы проекта с уважением отнеслись к соседнему Никольскому собору — лаконичный объем нового здания не перетягивал на себя внимание и скорее «подсвечивал» исторический памятник. Однако в 2011 году была проведена масштабная реконструкция киноконцертного зала, которая полностью исказила его.

Дворец культуры им. Дзержинского

Ольга Осипова (Стеркина), 1968–1971 годы

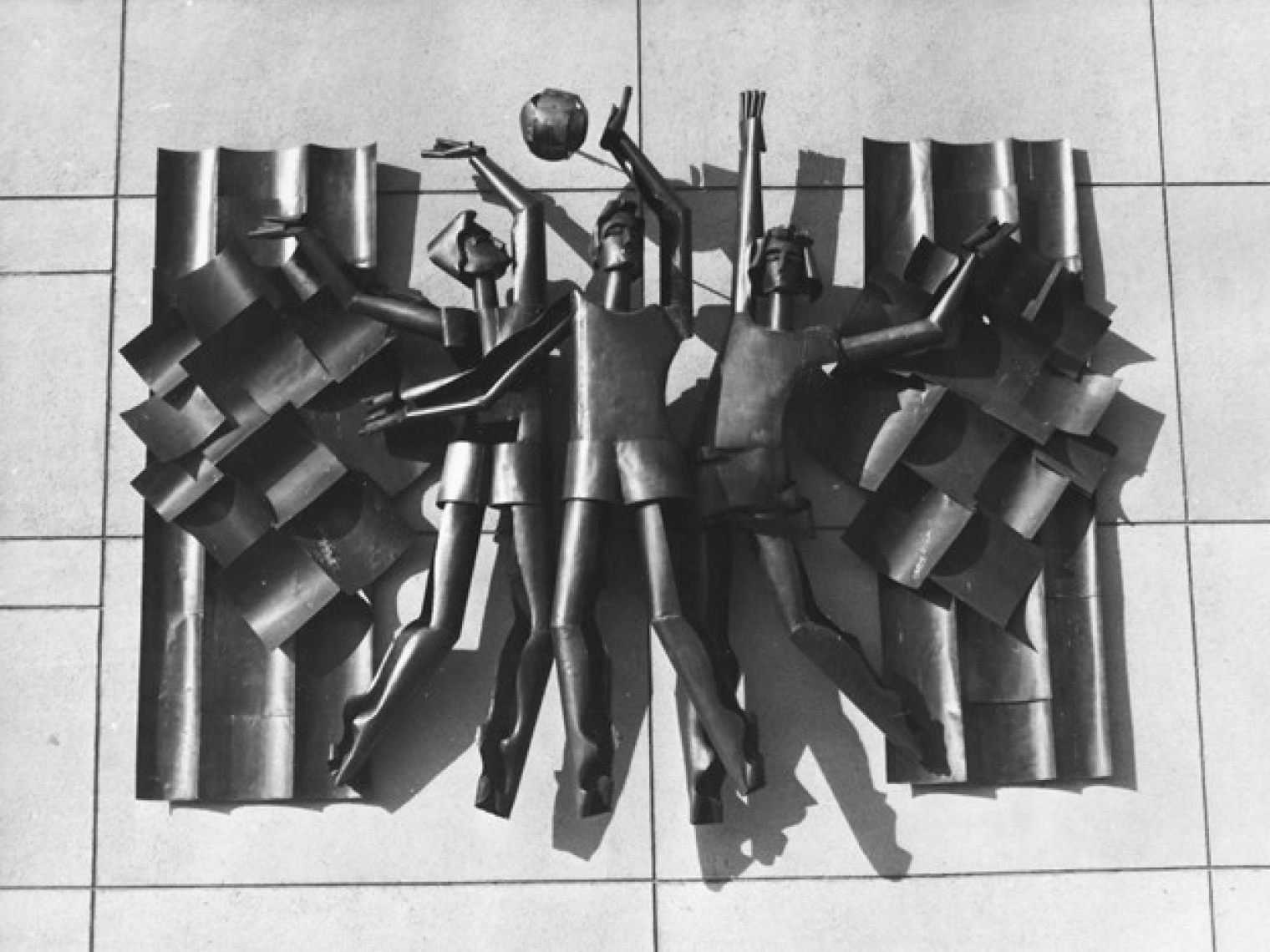

Дворец культуры имени Дзержинского проектировался по заказу управления охраны общественного порядка Омска. Архитектор Ольга Осипова расположила трехэтажный ДК в непосредственной близости от бывшей лютеранской кирхи, в которой на тот момент располагался красный уголок. Осипова соединила оба здания остекленным коридором — он же создавал эффект визуального перехода от современной архитектуры ДК к более традиционным формам церкви.

Строгий фасад здания, расчерченный вертикальными выступами, дополнял барельеф скульптора Николая Третьякова «Защита завоеваний Октября». Его горизонтальные мотивы и пластика ярко контрастировали с фасадами ДК, однако цветовая гамма и материалы, напротив, объединяли здание и рельеф в единый ансамбль. Так Дворец культуры стал воплощением модернистского принципа синтеза архитектуры и скульптуры.

Райком КПСС Центрального района

Геннадий Чиркин, 1973–1977 годы

Здание Центрального райисполкома сформировало застройку важнейшего градостроительного узла города на пересечении улиц Герцена и Фрунзе. Архитектор Геннадий Чиркин задумал его как административный и культурный центр всего района. По его мысли, жители района могли посещать в Райкоме выставки, пользоваться библиотекой и столовой. Композиция здания строилась на сочетании двух пятиэтажных корпусов, соединенных полукруглым объемом зала заседаний. Для создания комфортного микроклимата помещений Чиркин развернул простенки корпусов — получилась запоминающаяся зубчатая форма. На глухом фасаде зала он планировал разместить мозаичное панно, прославляющее трудящихся Центрального района, однако эскиз не был одобрен обкомом КПСС.

Райисполком Центрального района © В. Микшта

Дворец пионеров

Светлана Погадаева, Виктор Бадрин, Валерий Морозов, Алевтина Кичигина, Раиса Юмакаева, 1975–1977 годы

Омский Дворец пионеров, как и его московский собрат, стал результатом коллективного труда молодых архитекторов. Его образ был вдохновлен рисунками пионеров, в которых преобладал мотив сказочного замка посреди густых лесов. Расположить здание среди деревьев вблизи реки Иртыш и правда было отличной идеей. Композиционным центром двухэтажного здания стал открытый внутренний дворик, вокруг которого были сгруппированы помещения кружков, универсальных лабораторий и мастерских. Над созданием многочисленных мозаик и рельефов, украсивших дворец, трудились омские художники и скульпторы: Федор Бугаенко, Юрий Козлов, Виктор Десятов, Николай Третьяков, Михаил Слободин, Геннадий Штабнов, Виктор Погодин, Ростислав Черепанов.

Музыкальный театр

Дмитрий Лурье, Николай Стужин, Наталья Белоусова, 1974–1981 годы

Музыкальный театр на 1200 мест был спроектирован в 1968 году архитекторами ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений. Благодаря смелому конструктивному решению — взмывающей вверх части кровли — здание приобрело образ парусного корабля, как его и называли современники. Блестящее качество исполнения интерьеров стало возможным благодаря творческому вкладу архитектора Альберта Каримова, а также художников Виктора Десятова, Михаила Слободина, Ростислава Черепанова, Федора Бугаенко, Евгения Куприянова. Внутри театра сочетаются элементы, выполненные из самых разных материалов — армянского туфа и мрамора, латуни и базальта, ясеня и гипса.

Торговый центр

Юрий Земцов, Владимир Парфиненко, Владимир Паровышник, Дмитрий Шор, 1974–1984 годы

Здание торгового центра на месте омского Центрального рынка было задумано еще в 1960-х годах, но реализовано лишь в 1984 году. Авторы проекта предложили новаторскую систему «ступенчатой спирали»: вокруг центрального открытого пространства компоновались залы, постепенно восходящие вверх с незначительным перепадом высот. Такой прием визуально увеличивал и торговые залы, и атриум.

Снаружи здание тоже выглядело ярко и смело. Чередование блоков торговых залов и блоков подсобных помещений придавало строению своеобразный силуэт, выделяющий его из окружающей застройки. Цветовое решение фасадов строилось на контрасте красного лицевого кирпича и белых навесных панелей. Входы располагались со всех четырех сторон, удачно организуя потоки работников и покупателей. Заходившие внутрь посетители словно продолжали движение по улице, но уже внутри пассажа.

СКК «Иртыш»

Ирина Голенко, Михаил Хахаев, Лариса Маслова, 1976–1986 годы

Даже спустя более 35 лет после открытия спортивно-концертный комплекс «Иртыш» поражает своими размерами и архитектурой — молодые архитекторы спроектировали его в виде огромного кристалла льда. Контраст между бетоном и стеклом, устремленной вверх кровлей и спокойной горизонталью нижней части постройки — все это создает действительно запоминающийся и монументальный облик.

СКК был оснащен по последнему слову техники: сложной системой охлаждения ледового поля, механизмами для трансформации сцены и дорогостоящей акустической системой. Долгое время здание служило базовой тренировочной площадкой для местной хоккейной команды «Авангард», в 2010-е годы принимало концерты таких мировых звезд, как Placebo и 30 Seconds to Mars, но сегодня находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в масштабной реконструкции.

СКК «Иртыш», около 1986 года © Семейный архив Волынкинских

Библиотека имени А. С. Пушкина

Юрий Захаров, Галина Нарицына, Татьяна Мороз, 1986–1995 годы

Главная библиотека Омска получила достойное вместилище почти через сотню лет после основания — масштабный библиотечный комплекс с конференц-залом и десятью читальными залами был открыт лишь в 1995 году. Здание получило несколько брутальный облик за счет масштаба, выступающих пилонов и облицовки фасадов белым известняком. Главный фасад библиотеки дополнен фигурами выдающихся деятелей российской истории из кованной красной меди, а также 30-метровым горельефом Валерия Трохимчука. А для интерьеров художник Михаил Слободин разработал эскизы восьми гобеленов: «Икар», «Познание», «Материнство», «Кирилл и Мефодий», «Письменность», «Любовь», «Пегас», «Спорт». Их выткали мастера омской ковровой фабрики.